Sejak Presiden Jokowi dilantik kembali untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019, wacana Omnibus Law sudah berhembus kencang. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan legislasi ini adalah sweeping economic reforms yang dianggap mampu mendorong kompetitifitas perekonomian kita. Mengapa anggapan demikian bisa muncul?

Anggapan ini muncul karena isi dari berbagai legislasi tersebut. Ada penyederhanaan izin investasi yang merevisi banyak UU sebelumnya. Sistem penggajian buruh juga diubah menjadi per jam.

Selain itu, insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, dan lain sebagainya disatukan dalam satu klaster. Namun, bagian utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pemotongan tarif PPh Badan/PPh 23.

Dalam Omnibus Law, tarif tertinggi PPh 23 akan dipotong dari 25% menuju 22% dan 20%. Angka 22% akan berlaku pada tahun fiskal 2021-2022. Sementara, tarif 20% akan berlaku pada 2022-2023.

Selanjutnya, perusahaan yang go public akan menerima pemotongan sebesar 3% dari tarif tertinggi. Sehingga, perusahaan publik akan menerima tarif pajak sebesar 19% dan 17% respectively (kemenkeu.go.id, 2019).

Melalui pemotongan ini, pemerintah ingin menciptakan sebuah sistem pajak yang lebih kompetitif. Dengan kata lain, sebuah sistem pajak yang lebih mudah dipahami dan less burdensome.

Sehingga, biaya-biaya yang harus dibayar dalam berbisnis di Indonesia bisa dikurangi. Pengurangan inilah yang menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia (pajakku.com, 2019).

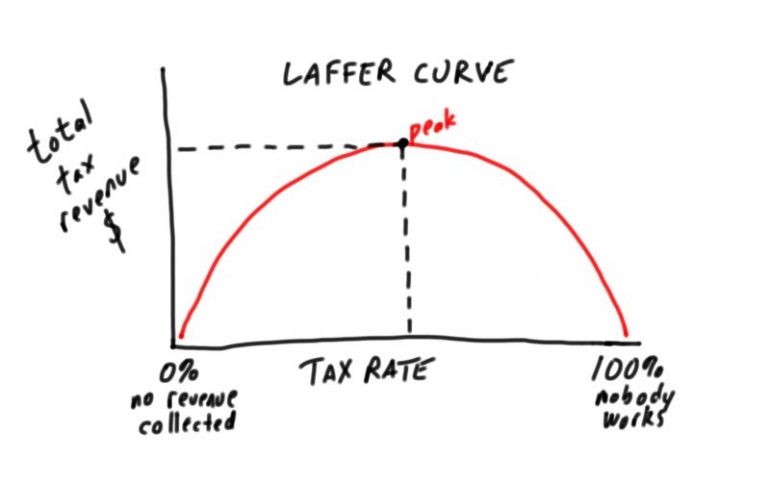

Lantas, bagaimana perkiraan dampak pemotongan pajak ini terhadap penerimaan pemerintah? Untuk mengetahuinya, mari kita tinjau melalui analisis Kurva Laffer. Apa itu Kurva Laffer?

Kurva Laffer adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat tarif pajak dan penerimaan pajak pemerintah. Dalam kurva ini, dijelaskan bahwa tarif pajak 0% dan 100% tidak akan membawa penerimaan bagi pemerintah. Mengapa? Pada tarif 0%, rakyat tidak membayar pajak. Pada tarif 100%, rakyat enggan bekerja dan membayar pajak.

Sehingga, ada tingkat tarif pajak yang memaksimumkan penerimaan pemerintah. Bagian sebelah kiri puncak kurva disebut sebagai Prohibitive Range, di mana kenaikan tarif pajak mendorong penerimaan pajak pemerintah.

Sementara, bagian sebelah kanan puncak kurva mengalami hal yang sebaliknya. Kenaikan tarif pajak justru mengurangi insentif individu untuk bekerja dan membayar pajak, mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak pemerintah.

Sampai sini, semua ekonom setuju dengan dasar-dasar Kurva Laffer. Namun, para ekonom masih memperdebatkan tingkat tarif yang memaksimumkan penerimaan pajak pemerintah. Dengan kata lain, dimanakah puncak dari punuk kurva ini?

Sampai tahun 2010, para ekonom sepakat bahwa puncak itu terletak pada tarif 70%. Namun, sebuah penelitian dari Christina dan David Romer mematahkan konsensus ini.

Kedua ekonom liberal Amerika ini menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif pajak sebesar 1% akan mengurangi PDB sebesar 3%. Sehingga, punuk Kurva Laffer terjadi pada tingkat tarif pajak 33,3% atau 1/3 (Groseclose dalam ricochet.com, 2012).

Artinya, tarif pajak korporasi Indonesia saat ini berada pada Prohibitive Range. Sehingga, menurunkan tarif pajak korporasi akan mengurangi penerimaan pajak pemerintah dalam jangka pendek. Inilah yang disebut sebagai arithmetic effect. Sebuah efek jangka pendek pemotongan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pemerintah.

Akan tetapi, ada satu efek lagi yang belum kita bahas. Efek inilah yang menjadi kunci meningkatnya penerimaan pajak pemerintah dalam jangka panjang setelah pemotongan tarif pajak. Singkatnya, this made tax cuts pay for itself. Apa nama efek tersebut? Arthur Laffer menamakannya sebagai economic effect.

Efek ini adalah peningkatan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi dari pemotongan pajak. Dengan pemotongan tarif pajak, korporasi bisa memiliki lebih banyak dana untuk reinvestasi dan pengembangan usaha.

Kedua hal inilah yang mampu mendorong efisiensi dan produktivitas korporasi sebagai entitas ekonomi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi pun meningkat.

Terlebih lagi, para ekonom sepakat bahwa corporate tax cuts dapat mendorong penerimaan pajak dalam jangka panjang. Mengapa? Sebab mereka memiliki kontrol yang tinggi terhadap waktu, level, dan unsur-unsur pendapatan mereka (Mitchell dalam fee.org, 2018).

Sehingga, korporasi memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menanggapi pemotongan tarif pajak. Dampaknya, efek yang diharapkan dapat bekerja dengan cepat.

Kesimpulannya, ditinjau dari Kurva Laffer, langkah pemotongan tarif PPh 23 dalam Omnibus Law kita sudah tepat. Secara fiskal, pemotongan yang dilakukan masih sustainable dan prudent. Penurunan penerimaan pajak pemerintah karena pemotongan ini tidak akan membahayakan posisi fiskal kita.

Selain itu, efek ekonomi yang timbul juga diperlukan untuk mendorong kompetitifitas ekonomi kita. Kompetitifitas inilah yang harus kita dorong untuk me-recharge perekonomian kita lewat inisiatif sektor privat. Sehingga, Indonesia mampu lepas dari middle-income trap yang selama ini menjeratnya.

Kalau kita tidak segera melepaskan diri dari jebakan ini, Visi Indonesia Emas 2045 adalah bualan belaka. Jadi, kalau bukan sekarang, kapan lagi?

SUMBER

[1]. Diakses pada 21 Januari 2020.

[2] . Diakses pada 21 Januari 2020.

[3]. Diakses pada 22 Januari 2020.

[4]. Diakses pada 22 Januari 2020.

Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.

Link.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H