Pendidikan saat ini patut diperhatikan sistem serta pola-polanya, mengingat jalannya proses sistem pendidikan yang terkesan memaksa atau menekan siswa. Jika selama ini aspirasi mengenai pendidikan adalah pendidikan hak sebagai warga Negara, atau pendidikan harus merata ke berbagai daerah, atau pendidikan harus menyentuh semua elemen, mari kita lihat sejenak pada konteks pola pembelajaran dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Beberapa waktu yang lalu diterapkannya UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer bagi siswa yang ingin ujian kelulusan. Sistem dan konsep ini bagus diterapkan, katanya. Namun nyatanya malah terasa memaksa siswa mengikuti apa yang belum menjadi kapasitas diri mereka. Pertanyaannya apakah semua siswa di Indonesia ini melek tentang teknologi? Sudah pasti belum tentu semua siswa mempunyai keahlian dan kapasitas ini.

Komputer atau alat ujian nasional lainnya yang berbasis teknologi belum bisa diadaptasikan dan dialokasikan pada sekolah-sekolah yang ada di pedesaaan atau pedalaman, mengingat proses pembelajaran didaerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan siswa, yakni tahapan baca-membaca, tulis-menulis, hitung-berhitung.

Sudah sampai tahapan ini saja sudah syukur akan perkembangan siswa, namun sering kali pembelajaran berbasis teknologi dipaksakan kepada pelajar, sehingga tidak sedikit pelajar yang kesulitan dan tertekan dengan system pembelajaran tersebut.

Dalam hal jaringan atau koneksi serta persediaan listrik. Bukan satu dua tiga kasus dimana siswa-siswa ketakutan terhadap matinya listrik saat ujian atau buruknya jaringan pada saat ujian, sehingga siswa sulit untuk menjawab soal-soal ujian dikarenakan sudah tertekan dengan kondisi yang demikian.

Belum lagi sekolah yang tidak mempunyai fasilitas komputer, banyak siswa-siswa dipindahkan ke sekolah lain yang mempunyai fasilitas computer walau menempuh jarak puluhan kilometer. Hal tersebut sangat memaksa siswa dan memberi tekanan kepada siswa (rasa depresi), karena proses tersebut sangat menganggu kestabilan berpikir siswa.

Seperti contoh kasus di Balikpapan dalam hal ketersediaan listrik, atau di Tegal dalam hal perpindahan siswa dari sekolahnya ke sekolah lain yang jarak tempuhnya berkilo-kilometer dan menguras pikiran, atau di Gunung Kidul dan Depok yang ujian nasionalnya bersesi-sesi (dibagi-bagi rentang waktunya) dan ketersediaan komputernya belum memadai, atau di Bandung yang dalam hal ini mengalami kesulitan jaringan sehingga harus diperbaiki saat ujian nasional.

Kesemua hal diatas sangat tidak melihat kontekstual siswa, semua siswa disamaratakan menelan apa-apa yang belum saatnya ditelan oleh mereka. Memaksakan dan menyulitkan.

Belum lagi baru-baru ini ada diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap calon siswi yang ingin belajar disekolah tersebut. Hanya karena siswi tersebut mempunyai penyakit yang harus diobati dengan pelayanan transfuse darah 2 bulan sekali, pihak sekolah merasa keberatan dan merasa dibebani oleh calon siswi tersebut.

Alasannya diperkuat dengan pernyataan bahwa siswa-siswi yang belajar disekolah tersebut adalah siswa-siswa yang umum, yang dalam artian tidak memiliki penyakit atau kelainan lainnya. Ini sangat jelas mendiskriminasi dan mematikan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan dan akses memperoleh informasi.

Dari contoh-contoh kasus diatas, sudah jelas program Ujian Nasional Berbasis Komputer sangatlah tidak efektif bahkan sangat belum bisa diterapkan kepada siswa. Siswa bukanlah kelinci percobaan, dimana siswa yang belum mengerti computer harus dipaksakan mengikuti ujian basis computer, seakan-akan pendidikan di Ibukota yang sudah melek teknologi layak diterapkan ke berbagai daerah yang notabene masih belum memasuki tahap tersebut. Alih-alih agar semua siswa cerdas dan pintar, malah memblunder.

Menjadikan Robot Bukan Manusia

Pelajar dalam hal ini anak-anak bukan lagi dididik menjadi manusia yang memanusiakan manusia melainkan diciptakan untuk menjadi pesaing yang bersaing di dunia pendidikan dan pekerjaan.

Masa-masa yang seharusnya dilewati anak-anak dengan pembangunan karakter dan sifat-sifat kebijaksanaan, diganti dengan pembangunan mental pesaing yang ujungnya adalah bersaing dengan siswa-siswa lain untuk mendapatkan nilai tinggi, predikat dan status tinggi, serta diciptakan untuk menjadi pekerja yang siap bersaing ditengah kemajuan dunia. Ini sudah lari dari hakikat dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Di media-media banyak diberitakan berbagai sekolah menciptakan dunia pendidikan yang melulu tentang uang, keahlian, dan kemampuan siswa. Ini kenyataan, terjadi dibeberapa sekolah baik dasar maupun menengah keatas.

Membentuk siswa-siswanya bersaing satu sama lain dalam berbagai mata pelajaran, dimana siapa yang pintar mendapat nilai tinggi, siapa yang cepat mengerjakan tugas diberi label siswa berpredikat bagus, siapa yang ahli dalam bidang tertentu akan dispesialkan.

Dari metode-metode pembelajaran seperti ini, wajar saja jika permusuhan antar siswa didalam satu kelas terciptakan, pembunuhan-pembunuhan antar siswa terlakukan karena adanya kesenjangan sosial yang memang sengaja diciptakan para pengajar atau para pendidik.

Seakan-akan dunia sekolah atau dunia pendidikan adalah ajang bersaing, ajang sikut-menyikut satu sama lain, ajang siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang pandai dan siapa yang bodoh. Semua diakumulasikan berdasarkan siapa pemilik nilai tertinggi, siapa pemilik nilai terendah. Ruang dan waktu pembelajaran pun akan terasa bukan lagi pertemanan antar siswa, melainkan perdebatan satu dengan siswa lainnya.

Siswa-siswi dibentuk mempunyai kepribadian yang selalu mengedepankan angka, nominal, atau nilai, yang secara tidak langsung membuat mereka materialism, menganggap apa-apa yang ada didunia ini bisa dihargai oleh nominal atau angka, padahal masih ada sesuatu yang tidak bisa dinilai bahkan tidak ternilaikan oleh angka maupun nominal lainnya.

Karakter-karakter seperti inilah yang membuat kepribadian anak --dalam hal ini siswa- menjadi mudah menyepelekan temannya atau sahabatnya karena adanya batasan berdasarkan nilai atau angka-angka tersebut.

Belum lagi interaksi antara anak-anak (pelajar) dengan pengajar hanya satu arah, dimana siswa harus menuruti apa yang diajarkan pengajar. Ketika siswa mencoba kritis dan mencari tahu lebih dalam dengan bertanya atau melihat ada kesalahpahaman terhadap apa yang diajar, pengajar malah menghakimi dan menghukum siswa tersebut atas dasar murid harus menghormati dan mengikuti kata pengajar walaupun yang diajarkan salah dan keluar dari koridor materi.

Tidak sedikit kasus dimana siswa-siswi depresi, tertekan mengerjakan soal, kebingungan dalam memahami soal per soal yang diajukan, bahkan takut untuk mencoba pendekatan dengan para pengajar hanya karena terbiasa ditekan secara psikis oleh guru dan pengajar lainnya.

Hilangnya Nilai-Nilai Ki Hadjar Dewantara

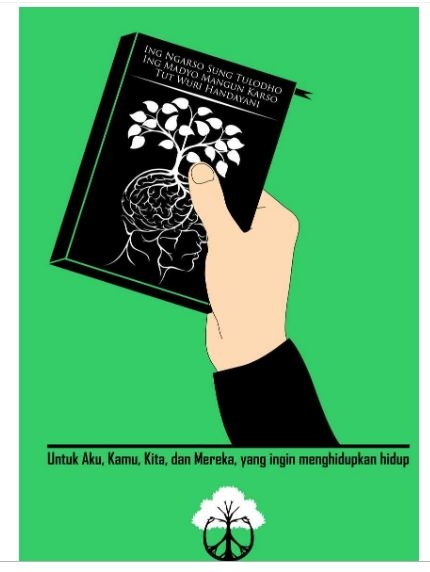

Tut Wuri Handayani. Adalah kalimat yang ditanamkan oleh Ki Hadjar Dewantara, dan kalimat ini menjadi slogan yang dibawa kemana-mana bersamaan dengan logo pendidikan di Indonesia. Kalimat ini artinya Memberikan dorongan moral, motivasi, atau semangat dari belakang, baik semangat untuk belajar atau semangat untuk berkembang.

Kalimat ini seutuhnya adalah Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Yang berarti : Didepan kita memberi contoh suri tauladan bagi orang-orang sekitar, Ditengah-tengah kita membangun atau membangkitkan kemauan orang-orang sekitar. Di belakang memberikan dorongan moral, semangat, motivasi kepada orang-orang sekitar kita.

Jadi petuah ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bersifat kebijaksanaan, mengayomi siapa saja, merangkul orang-orang sekitar dan menyemangatinya menuju hal-hal yang baik tanpa melepas dorongan semangat tersebut.

Namun ironisnya adalah nilai-nilai diatas yang dikutip hanyalah Tut Wuri Handayani saja, banyak kita temui logo pendidikan Indonesia dibawahnya bertuliskan petuah tersebut, itupun pengamalan dan tingkah laku para pengajar dalam hal ini guru maupun yang dituakan malah berbanding balik dari petuah tersebut.

Pengamalan terhadap nilai-nilai Tut Wuri Handayani tidak ada, dan penjiwaannya pun sembarang. Lebih lucu lagi yang diadaptasikan hanya nilai terakhir saja, nilai pertama dan nilai kedua malah dihilangkan dan diabaikan.

Jika ketiga nilai diatas diamalkan oleh pengajar, ditanamkan kepada murid-murid atau anak-anak, dan menjiwai nilai-nilai tersebut dimanapun dan kapanpun, pastilah anak-anak tidak menjadi kelinci percobaan oleh pengajar-pengajar yang berkedok malaikat pendidikan.

Dan pastilah anak-anak yang diberi nilai-nilai pemahaman tersebut akan menjadi bijaksana baik dalam perbuatan, perkataan, maupun pikiran. Karena hakikat peran orangtua pun demikian yang harus dilakukan.

Dari kesemua hal-hal diatas sepertinya sIstem pendidikan maupun metode pembelajaran haruslah segera dipikirkan kembali,karena anak-anak lahir secara manusia dan harus menjadi manusia, bukan kelinci percobaan ataupun manusia yang dirobotkan oleh pengajar.

Metode-metode pembelajaran, praktik pembelajaran dan pengkajian didalam dan luar kelas, cara interaksi antara anak dengan orangtua atau murid dengan pengajar, dan visi misi dari pendidikan itu sendiri, haruslah dipikirkan ulang dan dikembalikan sebagaimana mestinya.

Anak atau murid bukanlah hewan yang harus menuruti apa saja, bukan pula robot yang tidak dinamis dan tidak fleksibel, bukan pula batu dan kayu yang harus dibentuk pola berpikirnya, bukan pula mesin yang diciptakan sebagai pekerja atau jantung dari perusahaan-perusahaan, bukan pula kelinci percobaan untuk saling bersaing dengan siswa-siswa lain.

Maskup Wicaksono - 25 Juli 2017

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H