"Intelektual tanpa keterlibatan diri dan penalarannya sendiri adalah intelektual blanko", Pramoedya Ananta Toer (1981).

Ada banyak jalan untuk menebar kebaikan. Salah satu di antaranya ialah dengan jalan memanfaatkan kemampuan menulis yang telah kita asah bertahun-tahun lamanya. Dari tertatih, merangkak, memapah hingga kita berlari; piawai mengelola setiap koleksi dan memilah kata serta mengendalikan goresan pena.

Proses itu tentu berjalan lumayan cukup lama. Mulai dari tanam kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan sampai kita menyandang gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi. Semua jenjang pendidikan itu banyak menempa kebebalan kita dalam urusan menulis dan membaca.

Proses yang tersistematisasi dalam dunia pendidikan itu tentu tidak hanya sibuk menempa, melainkan dituntut pula untuk merealisasikannya. Upaya itu tampak tatkala sesekali kita disuruh untuk menuangkan ide dan fantasi kegilaan yang ada di dalam kepala melalui tugas mengarang atau sekadar menuliskan catatan harian.

Hal itu pun kita lakukan hanya karena tuntutan iming-iming nilai semata. Belum berani bermimpi-bahkan belum ada mimpi-untuk menjadi seorang penulis karena belum terkontaminasi oleh virus yang dibawa Tere Liye, Buya Hamka, Asma Nadia, Dee Lestari, Karen Armstrong dan tokoh lainnya.

Dalam sistem pendidikan yang sedemikian rupa kita tumbuh, namun setelah itu tampaknya kita memang belum benar-benar sadar dengan tujuan mulia dari pendidikan itu sendiri. Yang kita tahu, proses pendidikan itu berujung pada pragmatisme kebudayaan materialis yang penuh gengsi.

Bahkan, pola pikir dan cara pandang yang melulu sama itu terus-menerus dipelihara. Hingga sampailah kita pada satu simpulan persepsi bahwa kebudayaan literasi yang digencarkan dalam institusi itu tidak lain dibentuk sebagai bumbu penyedap untuk berlomba-lomba semata.

Berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam varian standarisasi yang kita sebut ambang batas keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan. Untuk mencapai titik tujuan itulah pendidikan digalakkan. Lah... ruang lingkupnya? Cara kerjanya dimulai dari menata setiap langkah personal, yang diproyeksikan akan berdampak pula pada tataran komunal hingga akhirnya berhasil membentuk satu kemapanan yang diamini bersama.

Dari gambaran tersebut sekarang kita bisa merenungkan; berapa tahun lamanya kita mengenyam pendidikan untuk bisa menulis dan membaca. Telah berapa lamakah kita mengandalkan kemampuan menulis dan membaca guna meningkatkan wawasan pengetahuan? Telah berapa lamakah kita menggenggam keyakinan bahwa hanya dengan berproses dalam dunia pendidikan kehidupan kita akan berubah drastis?

Masing-masing kita tentu mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan mudah meskipun hanya sebatas gumam dalam hati. Bahkan kehadiran persepsi atas proses itu menjelma sebagai keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Iya apa tidak? Semua itu terus berjalan mengitari asumsi yang kian fasih diucapkan oleh kedua orangtua kita; "Sebentar lagi anakku akan segera menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena telah menjadi sarjana".

Menyikapi hal itu, sebagian orang ada yang menafsirkan ucapan itu adalah do'a. Sementara sebagian lainnya, memaknai itu sebagai jalan terjal yang harus (red; wajib hukumnya) ditempuh. Bagaimanapun memiliki pekerjaan sebagai seorang PNS (sekarang; Aparatur Sipil Negera atau ASN) itu lebih mulia dari pekerjaan apapun. Hidupnya terjamin; baik itu saat masih kerja ataupun nanti di kala menikmati senja di masa tua.

Sayangnya, kefasihan verbal dan asumsi orangtua itu tidak pernah kita jadikan sebagai korek api untuk memantik kesadaran diri. Bahwa proses pendidikan itu selalu ada tujuan, target dan implementasi yang nyata. Setidak-tidaknya, itu merubah cara pandang kita dalam memaknai hidup. Termasuk menjadikan skill menulis sebagai ladang kebaikan kita selama hidup di dunia.

Masalahnya, tidak sedikit dari kita (bahkan yang berpendidikan tinggi sekalipun) yang berpikir pragmatis, bahwa setelah lulus pendidikan, fokus hidup kita ya hanya untuk bekerja. Melakukan gerak tanpa adanya imbalan dan upah yang diterima hanya sia-sia belaka. Sederhananya, sebutkan saja mengumpulkan materi sebagai tujuan dan modus dalam hidupnya.

Tentu, pemikiran yang seperti ini tidak bisa disalahkan. Namun, bukan pula hal itu menjadi tujuan utama dari proses panjang pendidikan itu sendiri. Dapat dikatakan, salah satu capaian dari pendidikan ya mungkin kemudahan itu. Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudahan dalam mecapai cita-cita. Kemudahan bangkit kembali dari sekian banyak kegagalan yang pernah menimpa diri.

Tapi, jika kita mau berpikir dan berusaha mengambil kemanfaatan dari proses panjang pendidikan itu (bahkan kehidupan kita) dalam rentan waktu yang lama ya cobalah memberikan kontribusi yang signifikan. Caranya dengan mengabadikan semua aktivitas kita dengan torehan tinta. Membaca, menulis, menulis dan seterusnya.

Rumusnya sederhana; menulis di sini kita niatkan berbagi dan saling menjaga. Berbagi pengetahuan, wawasan, informasi, kisah, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Sementara konteks saling menjaga di sini, maksudnya melalui tradisi skripta manen itu kita berusaha merawat pikiran, berusaha memposisikan diri sebagai pribadi yang selalu dalam kehausan dan khitoh kita untuk memanusiakan manusia, minimal diri sendiri.

Melalui tradisi skripta manen itu barangkali saja akan memengaruhi yang lain (red; pembaca). Memantik kesadaran, memberikan pemahaman, menghantarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing personal untuk lebih baik hingga menjadi jembatan penghubung antara kebaikan yang timbul sebelum dan sesudahnya.

Sebagai contoh konkretnya kita bisa lihat bagaimana cerita seorang Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya sebut; Pram) tatkala ia menjadi seroang tentara yang kemudian pernah menjadi tahanan kolonial Belanda. Kabar yang kemudian diikuti, bahwa di waktu yang bersamaan itu pula Pram sudah mulai memutuskan diri menjadi pengarang.

Namun, dari bilik jeruji besi itu justru Pram berusaha memotivasi adiknya, Koesalah Soebagyo Toer (selanjutnya sebut; Koesalah) untuk menulis. Menulis apapun itu, meksipun sekadar sepatah atau dua patah kata.

Uniknya, motivasi itu Pram sampaikan dalam kartupos yang memiliki ruang terbatas. Namun, dalam keterbatasan itu pula yang justru menjadikan hal itu lebih berkesan dan menyentuh hati saudara-saudaranya, adik dan kakaknnya.

"Saya ingat, beberapa kali kami menerima surat dari Mas Pram dari penjara berupa kartupos yang ditulis bolak-balik dengan tulisan kecil-kecil, sangat rapi, sehingga dalam ruangan yang sempit itu termuat banyak hal. Isi surat itu menanyakan kabar kami, terutama mengenai sekolah dan pelajaran kami, dan akhirnya permintaan agar kami menulis surat kepadanya", (Koesalah Soebagyo Toer, 2009: 15).

Saking detailnya dan banyaknya surat yang dikirim Pram, Koesalah sampai-sampai berusaha mengkategorikan surat sesuai isi yang dibahas. Dikatakan, proses surat-menyurat itu berlangsung sampai surat terakhir yang diterimanya sekitar tahun 1949. Surat yang terakhir itu pun banyak memuat bagian yang ditujukan khusus untuk Mbak Oem, Mbak Is dan Koesalah kecil.

Sembari meraba-raba rangkaian kalimat dalam ingatan, Koesalah kembali berusaha menampakkan rayuan Pram kepadanya:

"Liliek. Apa kabar, Liliek? Tulislah untuk mas Pram, ya? Ceritakan, bagaimana sekolahmu, pelajaran apa yang menarik Liliek. Mas Pram suka terkenang dengan mata Liliek yang pemimpi. Tulislah untuk mas Pram, ya?", (Keosalah Soebagyo Toer, 2009; 15).

Meski demikian, Koesalah tidak pernah sempat dan secara sengaja membalas balik kedatangan surat-surat itu. Bahkan Koesalah kecil belum pernah menulis surat dan tidak pernah tahu apakah Mbak Oem dan bapaknya membalas setiap surat dari mas Pram. Yang ia tahu hanya satu, mas Pram akan segera kembali ke Blora.

Sisi unik lainnya, adalah kebiasaan Mbak Oem yang memang menjadi tulang punggung keluarga tatkala bapak sedang tidak ada di rumah. Tidak hanya urusan domestik yang ia penuhi, namun Mbak Oem juga kerap membaca buku-buku milik bapak dan surat dari mas Pram secara keras-keras di depan adik-adiknya.

Betapapun hingar-bingar peperang dan ancaman dari kolonialisme Belanda terus menggempur setiap daerah di Jawa Tengah termasuk Blora tapi kepentingan atas pengetahuan itu harus dikelola. Sementara Mbak Oem sibuk melakukan perjuangan untuk membuka jendela pengetahuan adik-adiknya, di lain pihak bapaknya harus tetap mengajar SMP yang menumpang di gedung Muhammadiyah, Blora. Setelah beliau sempat ditahan dan dibebaskan oleh kolonial Belanda dengan syarat tetap mengajar, meski sudah terusir dari gedung SMP Blora III, (Koesalah Soebagyo Toer, 2009: 18).

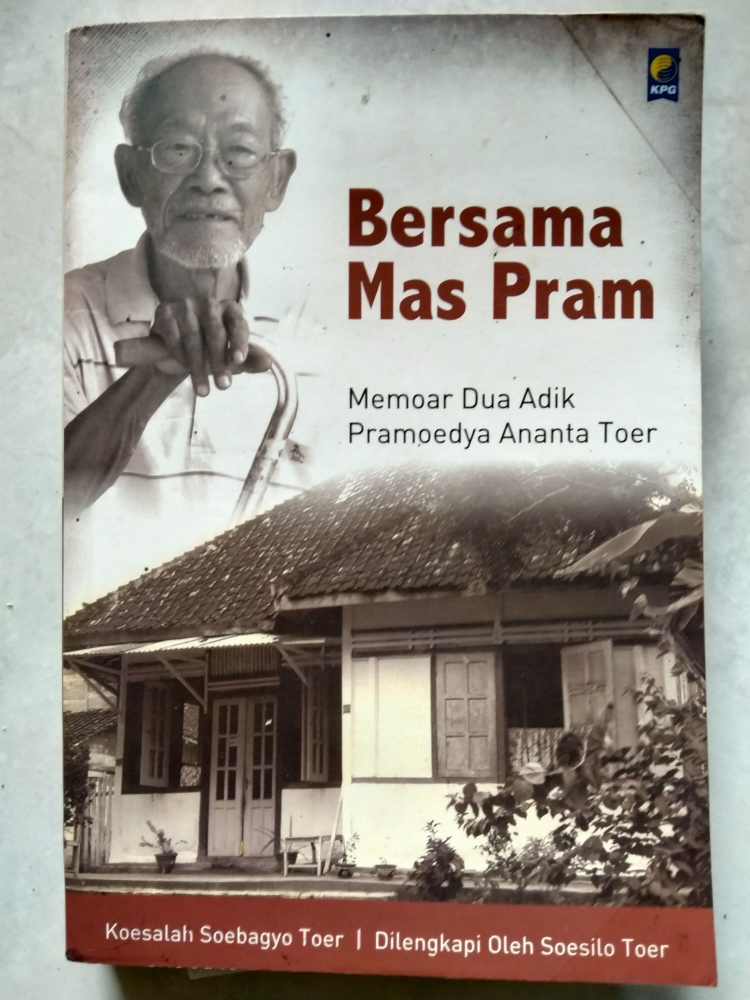

Dari memoar kepelikan cerita kehidupan keluarganya dan rayuan Mas Pram itulah Keosalah Soebagyo Toer berhasil menceritakan kembali tentang seluk-beluk kehidupannya ke hadapan pembaca melalui karyanya yang berjudul: Bersama Mas Pram Memoar Dua Adik Pramoedya Ananta Toer.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan alur cerita kehidupan yang sempat dialami keluarganya, Koesalah juga meminta Soesilo Toer untuk turut berkontribusi terhadap karyanya itu.

Dengan membaca bukunya Koesalah, setidaknya kita bisa tahu bahwa mengganyang literasi itu tidak lain adalah proses untuk menjadi dan ladang kebaikan bagi yang lain. Meskipun secara tidak sadar karya yang berhasil ditulis oleh Koesalah sendiri berpijak pada geliat literasi yang telah dibangun sekian lama oleh Pram.

Pendek kata, Pram sebagai tokoh sentral yang hendak dikokohkan eksistensinya oleh kehadiran karya Koesalah. Namun, bagi saya pribadi itu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah krusial adalah kapan Anda hendak memutuskan diri untuk menulis dan berkarya?

Tulungagung, 1 Juni 2021.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI