Gerakan Anti Korupsi dan Transparansi di Indonesia dan Tren Global

Setelah sunyi berita tentang kasus korupsi dan kerja Komisi Penghapusan Korupsi (KPK) sejak pemilihan pimpinan KPK di akhir tahun 2019 dan di masa pandemi COVID-19, minggu ini kita membaca di media tentang ditangkapnya Nurhadi, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Tertangkapnya Nurhadi dan anaknya dinilai Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan. (nasional.kompas.com, 3 Juni 2020). Memang kinerja pimpinan KPK baru sudah ditunggu-tunggu.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sempat memprediksi bahwa KPK akan menangani lebih sedikit kasus setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK karena terdapat cukup banyak pasal yang membatasi ruang gerak KPK.

Keterbatasan instrumen KPK dinilai akan membatasi gerak KPK. Juga ICW mencatat terdapat jumlah kasus yang sedikit yang disidik KPK sejak Januari 2020 (nasional.kompas.com, 18 Pebruari 2020).

Penangkapan Nurhadi tentu merupakan hal yang melegakan, mengingat untuk beberapa saat publik dibuat resah karena kasus ini sudah cukup lama dicatat. Juga karena pemerintah sempat hendak melepaskan narapidana korupsi di kala pandemi.

Penolakan masyarakat tentang hal ini akhirnya ditanggapi oleh Presiden Jokowi yang memastikan tak akan membebaskan narapidana korupsi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 karena lembaga pemasyarakatan kelebihan kapasitas. Selanjutnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah hanya membebaskan narapidana umum yang telah memenuhi syarat (nasional.kompas.com, 6 April 2020).

Memang, diharapkan bahwa penyelidikan kasus korupsi seharusnya tidak dihambat oleh COVID-19. Bahkan, tanggap darurat dan rekonstruksi COVID-19 perlu memperhatikan aspek anti-korupsi dan persoalan transparansi.

COVID-19 memang telah mengubah semua sendi kehidupan manusia.

Dokumen Transparansi Internasional ‘Getting ahead of the curve - Exploring post-COVID-19 trends and their impact on anti-corruption, governance and development” menuliskan bahwa kita mungkin tidak akan bisa secepat masa sebelum COVID-19 dalam merespons upaya anti korupsi.

COVID-19 membuat banyak pemerintah melakukan tanggap pandemi secara ketat dan luar biasa. Ini diikuti protokol jaga jarak yang membuat banyak kegiatan warga sipil untuk menjalankan hak sipil dan politik tidak mungkin dilakukan.

Di Hungaria, terbit peraturan yang mengijinkan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya luas yang dilindungi peraturan itu. Jurnalis dan warga yang mengkritisi pemerintah dan dianggap menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar dipenjarakan. Ini juga terjadi di Sri Lanka. Sensor pada media terjadi di mana-mana.

Di wilayah Eropa Tenggara, beberapa pemerintah melakukan tindakan yang mengkawatirkan, seperti menerbitkan nama warga yang dikarantina di Montenegro atau mengkriminalisasi warga yang dianggap melanggar ‘jaga jarak’ dengan melalui penurunan tim militer di Albania.

Transparansi Internasional mengkhawatirkan bahwa jurnalis dan warga yang kritis makin terdesak untuk berbicara terbuka, meskipun Transparansi Internasional telah meminta negara-negara untuk melindungi dan memastikan keamanan jurnalis dan warga yang kritis tentang penanggulangan COVID-19.

Lembaga lembaga yang semestinya menjalankan peran ‘check and balance’ juga tidak bisa melakukan perannya seperti biasa. Beberapa negara memperbesar (kembali) peran militer dibandingkan dengan peran masyarakat sipil, dengan pertimbangan yang beragam, antara lain soal keamanan masyarakat terkait COVID-19.

Di Israel, misalnya, partai Likud menuntut mahkamah agung mereka untuk menunda pemilu dengan menggunakan alasan dan surat dari kementrian kesehatan terkait COVID-19. Di Hungaria, perdana mentri Orban menggunakan alasan pandemi untuk meluncurkan undang yang memberikannya kekuasaan tanpa batas.

Pemerintah negara-negara memainkan kemampuan dan peran pengawasan territorial mereka dan mendorong pelaksanaan kebijakan serta menyediakan layanan publik, sesuai konteksnya.

Secara khusus, tentu sektor kesehatan akan dioptimalkan melalui alokasi anggaran pemerintah yang tinggi, mengingat tuntutan kebutuhan kesehatan masyarakat pada masa pandemi.

Di beberapa wilayah negara lain, kekuasaan negara melemah karena adanya kelompok yang menganggu keamanan lingkungan. Kesemuanya, secara bersama-sama dapat menghadirkan korupsi dan persoalan akuntabilitas. (Transparansi Internasional, Getting ahead of the curve – halaman 3).

Secara keseluruhan Transparansi Internasional menggarisbawahi 10 aspek yang perlu diperhatikan pada masa COVID-19. Selain tiga aspek di atas, terdapat aspek lain.

Situasi ekonomi yang menurun, kemiskinan dan ketimpangan, menurunnya rasa percaya kepada pemerintah, informasi yang simpang siur, keberadaan produk berteknologi tinggi, dan situasi sistem finansial yang tidak pasti secara bersama mendorong munculnya isu korupsi.

Untuk itu persyaratan tata kelola dan anti-korupsi untuk mengakses hutang dan bantuan luar negeri ke negara- negara berkembang dihadirkan.

Pengeluaran pemerintah yang membengkak dan diperparah oleh penurunan ekonomi membuat korporasi melakukan negosiasi-negosiasi kencang dengan pemerintah.

Untuk itu, di Amerika, Konggres bekerjasama dengan organisasi masyarakt sipil memantau penggunaan anggaran dan juga prosedur pengadaan serta proses pengesahan perundangan. Saya kira ini upaya yang baik.

OECD berpendapat bahwa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja informal akan cenderung mendorong lebih banyak kasus korupsi, meski itu masuk kategori korupsi kecil ‘petty corruption’.

Ketimpangan akan makin nyata. Hanya orang yang memiliki pendapatan tinggi bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sementara, si miskin tetap atau makin sulit.

Meski terdapat jaminan sosial dan asuransi kesehatan, kelangkaan sumber daya untuk fasilitas kesehatan membuat antrian panjang terjadi. Potensi konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ini perlu diwaspadai.

Ketimpangan pendapatan juga memiliki potensi untuk meningkatkan tindak korupsi karena kelompok elit akan mempengaruhi proses politik untuk kepentingan pribadi.

Pengalaman ketika terjadi pandemi Ebola pada 2014-206 yang menumbuhsuburkan korupsi dalam proses pengadaan peralatan kesehatan merupakan pembelajaran mahal. Pandemi COVID-19 lebih luas daripada pademi Ebola. Potensi tindak korupsinyapun diprediksi akan makin luas.

Memang, apa yang disampaikan di atas adalah potensi dampak jangka pendek dari pandemi COVID-19 pada korupsi. Bagaimana dengan dampak jangka panjang pada gerakan anti-korupsi?

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Memasuki tahun baru 2020, masyarakat Indonesia disibukkan dengan bencana banjir dan merebaknya COVID-19 di Cina, sehingga berita tentang gerakan anti-korupsi tidak terlalu ramai. Meski demikian, bisa saja ini karena gerakan anti-korupsi memang sedang sepi.

Di 23 Januari 2020, Transparency International (TI) merilis Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2019. In mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara. Skor CPI adalah dari 0 yang berarti sangat korup sampai 100 sangat bersih.

Yang menarik, laporan itu menunjukkan bahwa CPI global alami stagnasi di angka 43. Ini menggambarkan adanya kemandegan dan juga malah adanya kemerosotan upaya pemberantasan korupsi si sebagian besar (lebih dari 60%) negara negara yang dipantau.

Misalnya, beberapa negara G7, yaitu Kanada, Perancis, Inggris, Amerika, Jeman dan Jepang tidak alami peningkatan. Indonesia alami perbaikan 2 poin dari tahun 2018. Ini berkat perekonomian Indonesia yang naik kelas, meski ada kemerosotan terkait represi pada masyarakat sipil dan melemahnya KPK sebagai lembaga anti surah.

Peneliti TI Indonesia, Wawan Suyatmiko dalam rilis TI berkait dengan laporan CPI 2019 dan menyatakan bahwa perbaikan poin membawa arti bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif.

Penegakan hukum pada pelaku suap telah ada di tahun 2019, tetapi pada saat yang sama, masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, dan proses perizinan serta kontrak masih merupakan suatu persoalan.

Ini sejalan dengan laporan tahunan KPK pada tahun 2019 dan pernah saya tulis di Kompasiana tahun yang lalu.

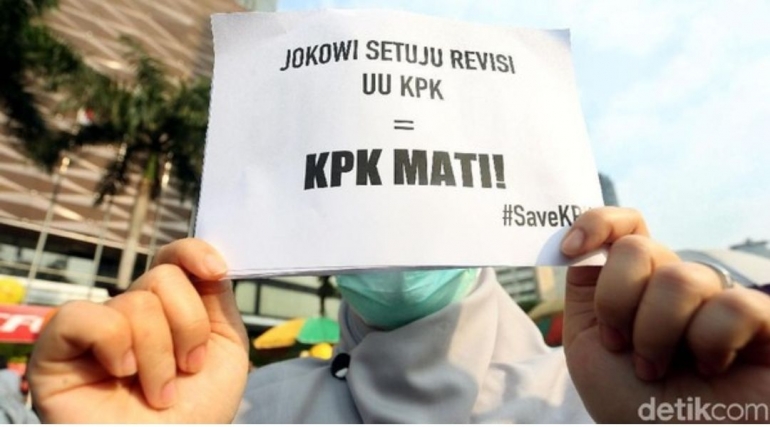

KPK yang merupakan simbol demokratisasi dan gerakan anti korupsi telah dianggap ompong dan digerogoti oleh revisi undang-undangnya. Riuh rendah dari persitiwa demo besar di Indonesia terkait penolakan pada revisi Undang-undang KPK telah menjadi catatan sejarah gerakan anti korupsi kita.

Prediksi ICW terkait kinerja KPK yang mengelola kasus lebih sedikit di tahun 2020 sangat dimengerti. Dan, ICW bahkan menyebut Indonesia berada di “jalur lambat” gerakan anti-korupsi. Ini pun dipahami.

Revisi Undang Undang KPK yang disahkan pada September 2019 telah membuat gerak KPK terbatas. ICW pun mencatat kinerja KPK pada Januari 2020 ICW sangat rendah. Hanya terdapat dua kasus dikelola KPK, sementara pada bulan yang sama di tahun 2019 terdapat 62 kasus yang dikelola KPK.

Juga, diberitakan bahwa KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus yang ditangani karena alasan yang dapat diduga dari revisi Undang-undangnya.

Pertama, karena sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011 dan terdapat pula kasus yang ditangani sejak 2013. Kedua, karena terdapat kasus yang syarat untuk penyidikan ketingkat lanjut tidak terpenuhi.

Jenis penyelidikan yang dihentikan pada 2020 cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

Kinerja KPK pun mendapatkan banyak sorotan karena bertambahnya buronan tersangka kasus dugaan korupsi. ICW sempat menyindir KPK menjadi lembaga pembebas koruptor. Ini karena setidaknya terdapat lima tersangka dalam berbagai kasus dugaan korupsi sudah masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Memang, Pimpinan KPK yang baru pernah mengatakan bahwa KPK semestinya lebih berfokus pada pencegahan melalui pendidikan anti-korupsi tinimbang penanganan kasus, tetapi ini tentu bukan berarti kinerja di banyak lini harus alami penurunan.

Memang pada awal Mei 2020 KPK menggelar diskusi publik untuk membahas isu korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Pada diskusi tersebut Direktur Penelitian KPK mempresentasikan berbagai upaya KPK sejak 2009 KPK dalam menangani 27 kasus korupsi SDA.

Sayangnya tidak disebutkan apa rencana KPK ke depan terkait kerja untuk mencegah korupsi di bidang SDA ini. Juga saya tidak menemukan di media tentang diskusi terkait disahkannya Undang-undang Minerba yang tidak memasukkan aspek korupsi SDA pada diskusi publik yang diselenggarakan KPK itu.

Selain mengupayakan penegakan hukum yang berdampak terhadap pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup, KPK juga terus mengupayakan transparansi dan partisipasi publik sebagai prasyarat utama pengelolaan SDA. Ini seharusnya menjadi hal penting untuk didiskusikan lebih terbuka, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 yang membatasi gerak masyarakat sipil.

Dalam hal tanggap COVID-19, KPK melucurkan fitur JAGA Bansos dalam bentuk aplikasi JAGA yang mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan menyaluran bansos dalam tanggap COVID-19.

Prosesnya adalah masyarakat melaporkan ke KPK melalui aplikasi JAGA lalu laporan terkait penyelewengan Bansos yang diterima KPK akan diteruskan kepada pemda terkait.

Tidak ada informasi terkait peran KPK dalam pengelolaan aplikasi ini. Apakah KPK akan menganalisa dan memeriksanya atau menyerahkan langsung kepada pemerintah daerah. Sayangnya, mekanisme ini tampaknya belum dikenal luas. Mungkinkah karena saluran yang dibuat KPK ini tidak terlalu efektif?

Pada masa pandemi COVID-19, KPK menyampaikan titik titik rawan korupsi pada tanggap COVID-19. Sayang sekali KPK hanya menyebutkan jaring Pengaman Sosial, di mana bansos terdiri dari Rp 110 triliun.

Padahal, pengadaan berbagai barang dan peralatan kesehatan untuk tanggap pandemi COVID-19 yang memerlukan kecepatan juga rentan korupsi dan penyelewengan.

Melihat apa yang terjadi, sejujurnya, wajar bila kekuatiran soal melemahnya upaya penanganan tindak korupsi di Indonesia terjadi.

Memang politik ekonomi Indonesia alami pergeseran. Ini pernah saya tulis di Kompasiana: Politik Pembangunan, Korupsi, Pengabaian Lingkungan, dan Pembakaran Hutan

Apalagi masyarakat sipil juga disibukkan untuk melindungi diri mereka dan keluarganya. Di berbagai media sosial, kitapun menyaksikan terdapat pergeseran kegiatan aktivis dan penggiat di masyarakat sipil yang dulu aktif bergelut di isu anti korupsi dan bergeser kepada kegiatan lingkup keluarga dan pribadi karena berbagai alasan karena COVID-19 sedang melanda.

Meski membuat gundah, mudah-mudahan ini bukan gambaran 'loyonya' gerakan anti korupsi di Indonesia.

Apa yang Indonesia harus Lakukan?

Dunia, khususnya negara negara maju yang tergabung dalam G20 selama ini telah membuat rencana aksi anti-korupsi. Namun demikian, implementasi dari rencana aksi tersebut masih merupakan PR besar karena banyak yang belum dilaksanakan.

Ini tentu menjadi isu penting untuk didiskusikan. Bagaimana dengan Indonesia?

Bersamaan dengan terbitnya laporan TI terkait PCI 2019 pada awal tahun 2020 dan juga laporan TI Getting ahead of the curve, di bawah ini adalah rangkuman rekomendasi yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk konteks Indonesia. Tentu saja, pandemi perlu menjadi bagian dari konteks rekomendasi.

- Pemerintah dan Presiden perlu a) memperkuat integritas lembaga yang bertanggung jawab pada pelayanan publik, khususnya terkait pelayanan kesehatan; b) memperbaiki penegakan hukum anti korupsi; dan c) melindungi kebebasan pers dan masyarakat sipil untuk berbicara terbuka terkait pengungkapan kasus korupsi, termasuk pada masa tanggap COVID-19;

- DPR dan Partai politik perlu menjadi contoh aktor pemberantasan korupsi dan bukan malah menjadi pelaku korupsi, termasuk dalam proses penyusunan perundangan dan kebijakan;

- KPK terus menjaga kemandiriannya dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan menjadi koordinator aparat penegak hukum lain. Keseimbangan antara penanganan kasus dan pendidikan anti korupsi kepada publik yang efektif perlu ditegakkan;

- Swasta perlu terus mengembangkan sistem anti-korupsi yang pernah dilakukan dengan menerapkan standar bisnis yang bersih dan berintegrasi serta menghindari pendanaan proses politik;

- Media dan masyarakat sipil perlu terus memperjuangkan hak sipil dan politik dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses penyusunan regulasi dan kebijakan publik, termasuk pada kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam.

Pustaka : Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Delapan, Sembilan , Sepuluh

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI