PNS juga manusia. Biasanya social media berisi komplain masyarakat mengenai kinerja PNS. Atau kecemburuan sosial masyarakat pada PNS. Atau stigma-stigma masyarakat pada PNS.

Sekarang kita menyaksikan social media dipenuhi uneg-uneg para PNS. Di antaranya mengenai ketidakadilan yang dirasakan. Bila masyarakat bisa merasa iri pada PNS. Sesama PNS beda departemen juga bisa merasa iri.

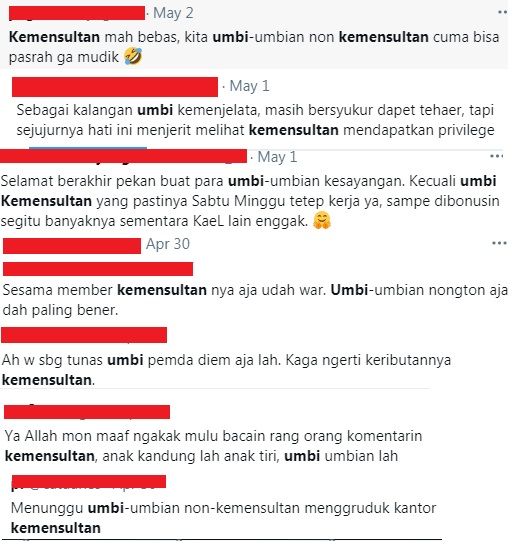

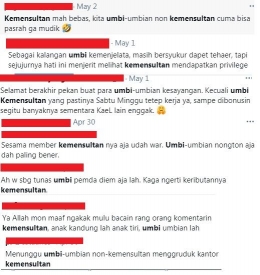

Bahkan sempat tercetus istilah kemensultan (kementrian sultan). Yang kalau kita ikuti arah cuitan di twitter, kita akan dengan mudah menebak mana yang dimaksud. Konon di internal kemensultan sendiri juga terjadi kecemburuan. Rupanya ada sultannya kemensultan.

Saling perang kata. Saling buka dapur masing-masing. Saling mengeluhkan rumput di halaman sendiri yang kurus dan gersang karena jarang disiram. Sambil menuding rumput di halaman lain yang gemuk dan lebat karena air berlimpah.

Rakyat cuma nggelar tikar saja sih sambil nyetel kipas angin. Nanti kalau ikutan ngomong bisa dibentak, "Kalau nggak tahu persoalan, nggak usah nimbrung-nimbrung."

Dari mana juga datangnya istilah umbi-umbian. Saya sempat senyum sendiri membaca cuitan di twitter. Semestinya umbi-umbian tidak selalu berarti kasta terendah. Buktinya sekarang umbi porang lagi melejit. Lha kalau PNS saja umbi, bagaimana dengan guru honorer? Bagaimana dengan rakyat jelata? Mungkin akar tunggang dan akar serabut.

Rakyat menyaksikan sambil ndomblong. Yang kena PHK karena pandemi cuma bisa ndomblong. Yang THR nya belum dibayar karena pandemi cuma bisa ndomblong. Yang kontraknya sewaktu-waktu bisa diputus cuma bisa ndomblong. Yang gajinya masih di bawah UMR cuma bisa ndomblong. Yang motornya disita debt collector gara-gara nunggak cicilan cuma bisa ndomblong. Yang setiap hari diteror pinjol gara-gara gali lubang tutup lubang setelah usahanya bangkrut cuma bisa ndomblong. "Am I a joke to you", mungkin demikian kira-kira di benak rakyat.

Dulu sering beredar stigma mengenai PNS, kerja nyantai, gaji utuh. Datang baca koran, minum kopi, buka social media, main game, sehabis makan siang menghilang. Bahkan saya ingat waktu tahun 90-an, hendak datang ke kelurahan untuk sebuah keperluan, kerabat saya mengingatkan untuk datang sebelum jam 10. Karena setelah jam 10 kita tidak tahu "apa yang terjadi".

Tapi itu semua kan cerita masa lalu. Seharusnya. Ada yang banyak berubah. Ada yang sedikit berubah. Faktor pimpinan daerah kadang bisa sangat signifikan.

Beban banyak dapat penghasilan lebih banyak, wajar. Mengelola duit banyak, dapat penghasilan lebih banyak, wajarkah? Kalaupun wajar, seberapa besar. Seorang direktur bank bisa mendapat penghasilan lebih dari sepuluh kali lipat penghasilan seorang teller. Bagaimana dengan aparatur negara yang mengelola uang dalam jumlah besar? Ini memang perlu pertimbangan cermat dan transparan.

Ada yang beban kerjanya besar, resikonya besar, tetapi tidak mengelola uang dalam jumlah besar. Ada yang beban kerjanya biasa, tetapi mengelola uang dalam jumlah besar. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah "uang dengar", "uang lihat", dan "jatah preman" (japrem). Apakah pengelolaan negara juga akan dilakukan dengan cara seperti itu?

Yang pasti jangan sampai suatu departemen diberikan kewenangan untuk menentukan penghasilannya sendiri. Tentu akan ada konflik kepentingan di situ.

Pak Presiden, Bu Menkeu, DPR, cobalah rumuskan lagi dengan lebih baik, lebih adil, dan transparan mengenai masalah ini. Kalau mekanisme perumusan penghasilan PNS transparan, maka pelayanan mereka juga akan transparan. Bagi kami rakyat jelata, pelayanan prima itu yang kami mau.

Rakyat menonton. Rakyat menyaksikan. Rakyat menyangsikan. Semoga saja episode berikutnya bukanlah sinetron azab.

WYATB GBU ASAP.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H