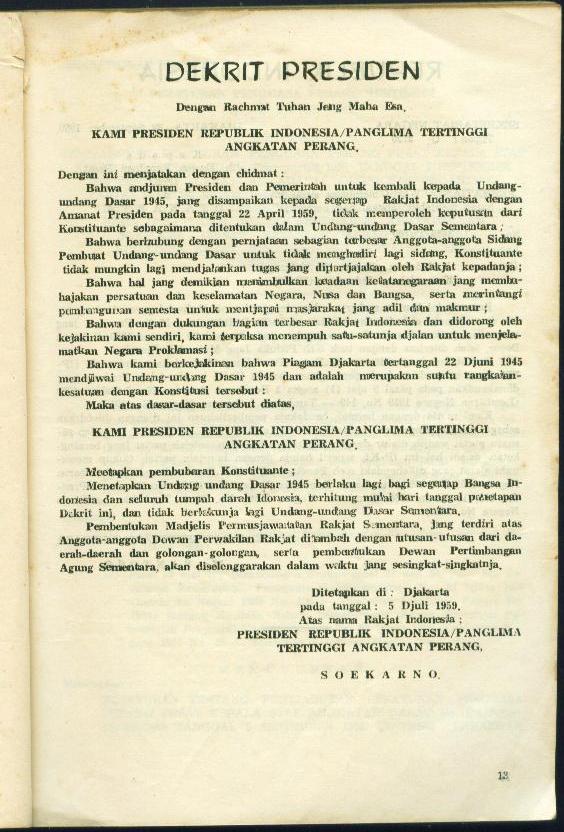

Mengenang kembali perjalanan sejarah bangsa ini, sampailah pada perumusan dasar negara melalui sidang BPUPKI 29 Mei - 14 Juli 1945 (Sidang I dan II), Panitia Sembilan yang merancang Piagam Jakarta (Jakarta Charter) 22 Juni 1945, pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Walaupun rakyat Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini belum dapat menikmati kemerdekaan sepenuhnya sebagai bangsa dan negara. Dalam rentang waktu pelucutan senjata tentara Jepang, Indonesia masih menghadapi Sekutu dan Kolonialis Belanda karena sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara Sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing apabila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Latar Belakang

Sebelum pendaratan Sekutu di Jakarta dan Surabaya, para pendiri negara ini bersilang pendapat tentang gagasan dasar negara. Mereka tentu sudah memperkirakan kedatangan Sekutu, akan tetapi tidak menyangka bahwa silang pendapat dalam perumusan dasar negara tidak mencapai titik temu melalui Sidang BPUPKI, sehingga dilanjutkan oleh Panitia Sembilan. Latar belakang tidak tercapainya kesepahaman dan kesepakatan saat itu ialah kepentingan dari pihak kebangsaan (nasionalis) dan pihak Islam. Maka, pada masa reses Panitia Sembilan mencantumkan kalimat "Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja" dalam Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut 'Mukaddimah' (Bhs. Arab). Pada Sidang II BPUPKI, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang mengenai penerapan aturan Islam atau Syariat Islam dalam bingkai negara Indonesia.

BPUPKI dibubarkan, dan disusul PPKI yang memulai sidang pada tanggal 7 Agustus 1945. Golongan muda memaksa agar PPKI tidak perlu menunggu kerja sama dari Jepang untuk menyatakan kemerdekaan. Kompromi politik pun terjadi dari pihak keagamaan antara kelompok muslim, non-muslim, dan nasionalis yang menghasilkan perubahan pada UUD 1945. Kata Mukaddimah diganti Pembukaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan presiden yang disyaratkan beragama Islam dihapus.

Ternyata, babak silang pendapat belum usai. Setelah Pemilu pertama 1955, Badan Konstituante dibentuk untuk menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950. Pihak Islam, khususnya Masyumi yang memenangi peringkat kedua menolak Pancasila sebagai dasar negara. Karena tidak tercapai kuorum, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan memasukkan kalimat "kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut."

Makna dan kedudukan Sila Pertama Pancasila

Pancasila adalah weltanschauung. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup manusia yang memawas kehidupan antar- dan inter-masyarakat dalam suatu kesatuan. Kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur bagi eksistensi individu di dalamnya karena negara bukanlah kumpulan orang per orang. Maka, sisi kepribadian sosial dalam diri setiap orang mesti eksis untuk memaknai Pancasila. Kedudukan masyarakat tidak dapat dikerucutkan ke dalam golongan atau kelompok karena masyarakat dalam sebuah negara adalah rakyat atau bangsa yang memiliki keanekaragaman ras, suku, tradisi, dan agama atau bersemboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Dengan pemahaman tersebut, maka sila pertama bahwa negara berdasar atas "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung semangat kebhinnekaan dalam wilayah kemanusiaan karena negara adalah ruang lingkup kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dan pada kenyataannya, manusia tidak memiliki pemikiran dan kehendak yang seragam antara satu dan lainnya baik personal maupun komunal.

Dalam pengertian lain, kepentingan individu tidak boleh menabrak kepentingan sosial dan sebaliknya, kepentingan umum tidak boleh memasuki wilayah pribadi seseorang.

Berikut ini kutipan Pidato Soekarno 1 Juni 1945;

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!"

Ketuhanan berarti ektensif, yakni tidak menunjuk pada Tuhan menurut si A, B, atau C. Ketuhanan mencakup pengertian akan kualitas dari apapun yang dapat diberikan predikat sebagai Tuhan. Ini selaras dengan arti kata 'Allah' dari al dan ilah. Kata 'allah' berasal dari gabungan kata dalam Bahasa Arab 'al' yang setara dengan definite article 'the' dalam Bahasa Inggris, dan 'ilah' berarti Tuhan. Kata Allah merupakan titel, bukan kata yang menunjuk nama asli. Penggunaan kata ini jauh sebelum masa Islam. Kristen-Arab dan Yahudi-Arab telah menggunakannya beserta suku-suku Arab Kuno yang menganut paganisme.

Dengan demikian, keliru jika arti ketuhanan dimaknai sebagai Tuhan menurut versi dari penganut agama atau aliran kepercayaan tertentu. Begitu pula, kata 'allah' dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa" tidak menunjuk Tuhan-nya dari agama tertentu. Jika dimaknai sesuai asal bahasanya, 'Allah' ialah dewa bulan menurut kaum pagan di Arab Kuno. Apakah lantas bangsa Indonesia akan memaknai 'Allah' dan 'Tuhan' sebagai dewa bulan juga?

Jelaslah makna dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dari kalimat "... bahwa Piagam Jakarta ... menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." Artinya, Piagam Jakarta tidak leterlek atau harfiah terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan di bawahnya. Syariat Islam memberi semangat ketuhanan sebagaimana norma-norma keagamaan atau aliran kepercayaan lainnya.

Kata 'esa' dalam sila pertama juga telah banyak disalahartikan. Esa tidak sama dengan 'eka'. Kata 'esa' tidak berarti satu dalam bilangan nominal. Kata ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang setara dengan kata this (Bhs. Inggris. Sumber di sini) atau suchness, atau as it is (Bhs. Sanskrit=tathata. Sumber di sini). Dalam filsafat (ontologi), kata 'esa' menunjuk hal yang absolut (Lihat di sini).

Karena itu, "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat dipahami menjadi Tuhan yang satu. Jika kesalahan pengertian dipolitisasi,mungkin menimbulkan pelecehan terhadap keyakinan dari suatu agama atau aliran kepercayaan. Dan, terjadi kesalahpahaman dengan menganggap bahwa sila pertama berlaku bagi agama atau aliran kepercayaan tertentu.

Kesimpulan

Berangkat dari latar belakang dan kedudukan sila pertama, maka kehendak untuk menerapkan Syariat Islam di Indonesia atau di bagian wilayahnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sejatipun semangat untuk memberlakukan aturan Islam atau Syariat Islam ditujukan kepada para penganutnya, tetaplah melanggar.

Pengejawantahan sila pertama dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk ... dan untuk beribadat ..." Kata sambung 'dan' tidak memisahkan makna dari kemerdekaan, sehingga adanya aturan Islam yang mengikat para penganutnya telah mencabut kemerdekaan setiap pribadi untuk bertuhan.

Selain itu, penerapan Syariat Islam dapat memicu kecemburuan bagi daerah-daerah di Indonesia yang berpenduduk mayoritas non-muslim. Akibatnya, penduduk minoritas muslim di daerah tersebut teralienasi. Sebaliknya, penduduk minoritas non-muslim di daerah yang menerapkan aturan Islam merasakan ketidakleluasaan sebagai warga negara. Ini bertentangan dengan semangat keadilan dan persamaan hak atau kewajiban di hadapan hukum.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H