Orang sering salah-kaprah mengartikan checks and balances sebagai penguatan satu pihak agar “setara” dengan yang lain, apalagi sekadar alasan penguatan martabat.

Melihat karakteristiknya, logika perubahan UU MD3 mirip dengan RUU Keamanan Nasional: mengekspose rivalitas lembaga negara. Ada anggapan Polri menguat pasca Reformasi sehingga perlu memperluas kewenangan TNI.

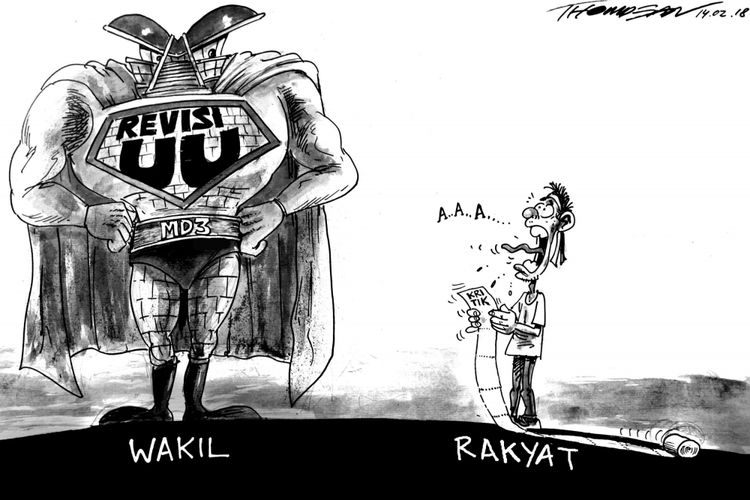

Pada UU MD3, ada anggapan perlu penguatan martabat legislatif karena tradisi politik sejak Orde Baru dirasa “eksekutif sentris”.

Baca juga : Soal UU MD3, Anggota DPR Kecewa Pemerintah Beda Sikap di Hadapan MK

Terlepas bagaimana yang pro dan kontra membahasakannya, polemik UU MD3 adalah gesekan menerjemahkan keseimbangan kekuasaan. Beberapa pasal menjadi kontroversi.

Pasal 73 tentang pemanggilan paksa dan penyanderaan melalui Polri, Pasal 122 tentang langkah hukum Mahkaman Kehormatan Dewan (MKD) terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan, dan Pasal 245 tentang imunitas atas penangkapan anggota dewan.

Walaupun UU MD3 disebut-sebut sebagai pencederaan kebebasan umum karena jeratannya bisa mengenai masyarakat luas, strukturnya lebih bertujuan meningkatkan kuasa legislatif atas eksekutif.

Legislatif leluasa mengunci telak eksekutif lewat pemanggilan paksa sekaligus mengamankan kekuatan politiknya lewat imunitas.

Menilik ke belakang, rezim Orde Baru mengkonsentrasi kuasa negara dengan menjahit instrumen perundangannya.

“Paket Lima UU” saat itu yang mencakup UU Pemilu, UU MDD, UU Parpol dan Golkar, UU Ormas, dan UU Referendum, mengokohkan kuncian genggaman kekuasaan mutlaknya.

Ditambah menempatkan Gubernur Bank Indonesia dalam kabinet, UU Subversi, dan izin pers. Pondasi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan berada di bawah selera Presiden.