Selain orang dewasa, tindakan diskriminasi juga dialami oleh anak-anak penghayat kepercayaan.

Dewi menuturkan, anak-anak Sunda Wiwitan sering mengalami perundungan atau bullying dari teman-temanya di sekolah.

Pihak sekolah, kata Dewi, seringkali melakukan hal yang sama. Dewi mencontohkan, satu kasus di mana seorang anak Sunda Wiwitan dipaksa mengenakan pakaian khas salah satu agama. Hingga akhirnya anak itu disidang oleh pihak sekolah karena menolak.

"Kami sebagai pendamping warga juga sering mengadvokasi anak-anak penghayat kepercayaan di sekolah mereka. Ada yang dipaksa untuk memakai baju muslim ketika hari-hari tertentu atau saat bulan puasa. Kami akhirnya melakukan pendekatan kepada pihak sekolah. Sampai kami minta perlindungan kepada KPAI," kata Dewi.

"Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh guru itu luar biasa dampaknya. Jadi anak itu disidang di depan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kesiswaan, jadinya anak-anak itu seperti pesakitan," tuturnya.

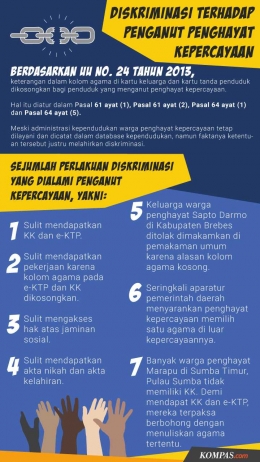

Dalam permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Nggay Mehang Tana, seorang penganut kepercayaan Marapu di Sumba Timur menuturkan, dengan tidak diisinya kolom agama bagi penghayat kepercayaan, mereka dicap kolot, kafir dan sesat.

Hal itu berimbas pada pelanggaran terhadap hak konstitusional dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Perkawinan antarpemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara.

Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik.

"Untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik," tulis Nggay.