"Saat dulu aku sekolah sering mendapat perlakuan diskriminatif, ketika aku mengakui bahwa aku adalah Parmalim. Dulu ambil mata pelajaran agama Kristen, kan ada buku kebaktian, itu harus diwajibkan ke gereja untuk minta stempel dan tanda tangan," cerita Maradu saat berbincang dengan Kompas.com, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Ketika saya bilang saya ini Ugamo Malim, ditamparkannya buku itu ke muka saya. 'Tidak ada itu Ugamo Malim', kata dia," tambah Maradu.

Maradu mengaku, tidak keberatan jika harus mengikuti pelajaran agama yang tak diyakininya.

Namun, ia merasa tak berhak mendapat perlakuan diskriminatif sebagai Parmalim. Hukuman terpaksa ia terima karena tidak mengisi buku kebaktian dari sekolahnya.

Sulit bagi Maradu untuk memenuhi kewajiban datang ke gereja setiap hari Minggu dan meminta stempel serta tanda tangan.

Sementara aturan dari Ugamo Malim mewajibkan Maradu untuk membantu pekerjaan orangtuanya sebagai petani seharian penuh.

"Belajar agamanya tetap aku ikutin di sekolah, tapi kalau aku harus dipaksa datang ke gereja pada hari minggu, ya satu berlawanan, kedua aku harus bekerja bantu orangtua di hari Minggu. Kan tidak mungkin. Ya, aku jalani saja hukumannya," ucap pemuda yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta itu.

Diskriminasi

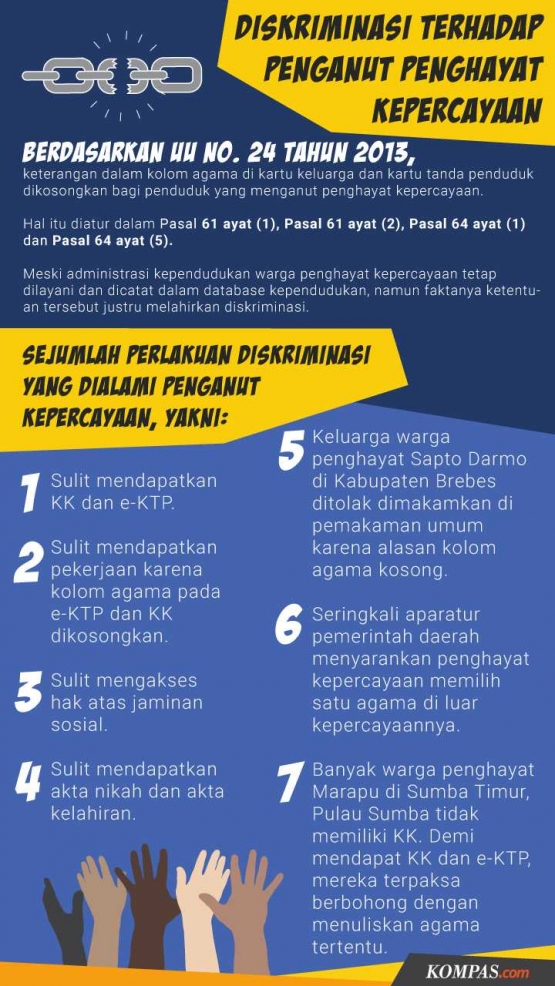

Persoalannya bermula dari kebijakan pengosongan kolom agama di KTP bagi warga penghayat kepercayaan. Hal itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Meski administrasi kependudukan warga penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, namun faktanya ketentuan tersebut justru melahirkan diskriminasi.