Sedang hangat-hangatnya pembahasan tentang kenaikan harga minyak goreng, saya menemukan sebuah tulisan singkat berikut ini;

"Tahukah kamu apa kepanjangan nama Bimoli?"

Postingan tersebut berupa pertanyaan yang lengkap dengan jawabannya. Ternyata itu adalah kepanjangan dari nama perusahaan minyak goreng, Bitung Manado Oil Ltd. Jadilah Bimoli menjadi nama merek produknya.

Usut lebih dalam lagi, artikel singkat tersebut menyertakan nama sahabat saya, Azmi Abubakar, yang akrab saya sapa dengan Bang Jenggot.

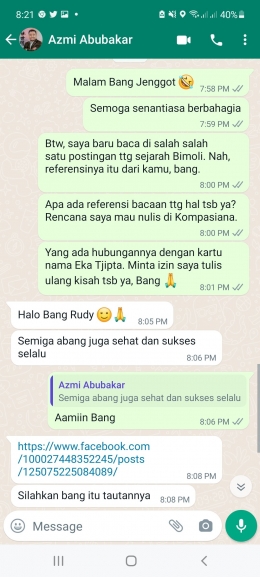

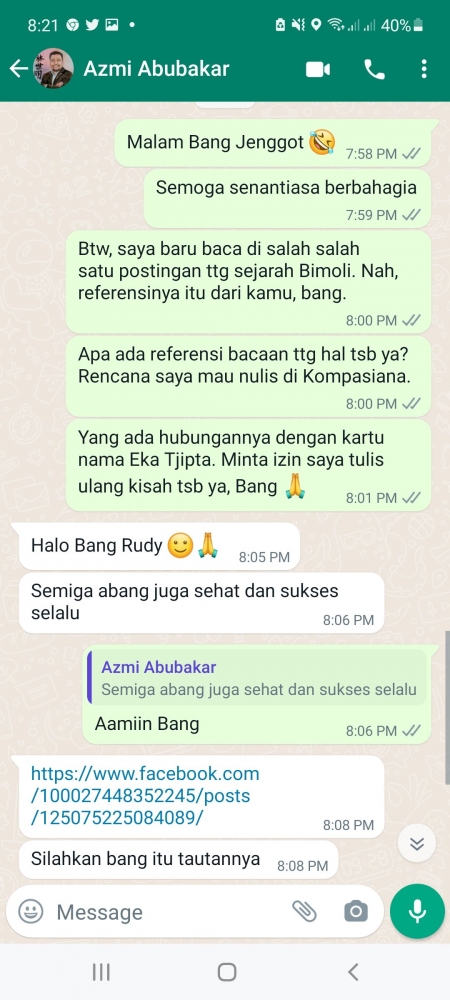

Jadilah malam itu saya langsung mengirim pesan kepadanya. Percakapannya bisa dilihat pada tankapan layar di bawah ini;

Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini memang selalu bikin gemas. Setiap kali saya bertemu dengannya, selalu ada saja informasi baru yang saya dapatkan tentang sejarah Tionghoa di Indonesia.

Bahkan hal-hal yang saya rasa sudah paham betul, ternyata si Abang Azmi ini masih lebih paham. Kawan saya malah bercanda, ia menyebut si Azmi ini lebih Tionghoa dari Tionghoa.

Bukan hanya tentang Bimoli, tapi juga kisah hidup pendirinya, Eka Tjipta Widjaja. Dengan bangganya, Bang Jenggot memperlihatkan sebuah kartu nama kuno koleksinya. Dari era 70an.

"Belum tentu anak cucunya masih punya ini," ungkapnya.

Perbincanganku dengan Bang Azmi berlanjut kepada kisah hidup sang bos Sinar Mas. Dari kiprahnya sewaktu masih menjadi pedagang pasar di Kota Makassar, hingga sejarah hidupnya yang luar biasa.

Eka Tjipta Widjaja bernama asli Oei Ek Tjhong. Paling tidak, itulah nama yang dikenal oleh kakek saya. Nama yang akrab terdengar oleh komunitas Tionghoa Makassar.

Tapi, sepertinya nama Indonesianya-lah yang berkaitan erat dengan kisah kesuksesannya. Eka berarti satu. Ia adalah anak pertama dari tujuh bersaudara. Tjipta untuk mengingatkan dirinya agar senantiasa berkarya.

Sementara Widjaja adalah penggabungan dari nama marganya Oei (baca: wi) dan Djaja yang berarti Berjaya.

Kendati demikian, nama bukan menjadi jaminan hoki yang ia miliki. Semuanya dicapai melalui perjuangan yang tidak sedikit.

Ia adalah anak dari seorang imigran yang datang dari provinsi Fujian, Tiongkok ke Kota Makassar pada tahun 1930. Saat itu, Eka baru berusia sembilan tahun.

Ayahnya menjadi pedagang barang kelontong. Bisnis sulit berkembang. Untungnya sedikit, pengeluarannya besar. Tak jarang sang ayah sampai harus berutang.

Terdesak oleh kondisi ekonomi, Eka Tjipta harus turun tangan membantu ayahnya pada usia yang relatif masih muda. Ia menjajakan barang dagangannya dengan mengendarai sepeda, berkunjung dari rumah ke rumah.

Modalnya adalah kepercayaan. Karena Eka dinilai jujur dan ulet, para pemasok dengan mudah memberikan barang dagangan yang bisa dibayar setelah laku.

Dengan usahanya ini, Eka mampu melunasi seluruh utang-utang ayahnya. Ia bahkan mampu mengumpulkan tabungan dan modal kerja usaha.

Selanjutnya, Eka mulai merambah ke bisnis minyak pada masa pendudukan Jepang. Ia berlayar ke Pulau Selayar untuk membeli kopra, bahan dasar untuk minyak.

Harga modal 3 rupiah per kaleng, keuntungan 5 rupiah sudah membayanginya di depan mata. Mana sangka jika Jepang memang kejam. Mereka memaksa Eka untuk menjualnya dengan harga 1 rupiah saja.

Buyarlah harapan Eka untuk mendapat cuan, lenyap juga modalnya. Eka pun menjadi "pemulung."

Sewaktu Belanda terusir, tentara Jepang membuang semua barang-barang bekas Belanda dari gudang. Eka kemudian memungut semuanya dan menjualnya kembali.

Duit hasil memulungnya, Eka gunakan untuk berternak babi. Setelah Jepang kalah, Eka lalu menjual peternakannya dan membuka pabrik roti, sirup, dan lemon.

Eka kembali menjadi pedagang kelontongan. Istilah kerennya, pedagang palugada. Pabrik roti, ia serahkan kepada adiknya.

Tahun 1950 adalah titik balik Eka. Saat itu ia dipertemukan dengan seorang perwira Angkatan Darat yang bernama Kapten Surario. Sang perwira ini membutuhkan bermacam-macam kebutuhan pokok untuk keperluan korpsnya.

Tapi, Kapten Surario belum punya uang. Usahanya kandas dimana-mana. Semua pedagang kelontongan hanya mau menjual tunai saja. Tapi, tidak untuk Eka.

Dengan lantangnya ia berseru, "saya percaya kepada tentara."

Keyakinannya itu membuahkan hasil. Sebulan kemudian, utangnya dibayar. Eka kemudian menjadi pemasok rutin bagi militer. Hubungannya dengan tentara mulai terbentuk.

Kapten Surario, sahabat Eka menjadi pimpinan salah satu perusahaan yang dinasionalisasi. Pada 1950an, pergaulan Eka semakin meluas ke sektor militer lainnya. Dari Sulawesi hingga Jawa.

Kapten Surario adalah sosok yang tahu balas budi. Ia banyak membantu Eka mengembangkan bisnis. Kemudahan transportasi hingga dukungan jaringan.

Pada tahun 1957, Eka kembali berbisnis kopra. Tapi, lagi-lagi bermasalah. Karena bisnisnya dirompak oleh para pemberontak Permesta di Sulawesi.

Eka bangkrut lagi. Dia terpaksa harus menjual tanah dan rumahnya untuk menutupi kerugian dan utang-utangnya.

Tapi, Eka tidak putus asa. Ia berprinsip kepada pepatah Tiongkok Kuno bahwa; "hidup bagai roda berputar". Terbukti era orde baru adalah roda keemasannya.

Orde Baru membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi investasi asing dan swasta. Negara tidak lagi mendominasi bisnis. Jadilah Sinar Mas menjadi harapan baru Eka.

Kopra menjadi bidikannya yang pertama. Menjadikan Bimoli seperti yang disinggung oleh Bang Azmi Abubakar pada postingan Facebooknya. Bitung Manado Oil didirikan pada tahun 1969 dengan nilai investasi 800 juta rupiah.

Darimana modal Eka? Bukankah ia telah bangkrut?

Relasi menjadi penting, sebagaimana model bisnis zaman dulu. Kekuatan Eka berada di sana, seperti makna cincin zamrud hijau yang selalu tersemat di telunjuk kanannya: Banyak Relasi.

Model bisnis oligarki dan monopoli telah menjadi warna dalam sejarah bangsa ini. Kendati demikian, Eka bukanlah sosok yang mendapat kemudahan tanpa kerja keras.

Eka memperoleh kepercayaan dari para pemangku jabatan. Dia berpeluang menjual hasil bumi tanpa uang muka. Cara yang sama ia lakukan pada saat pertama kali memulai usahanya. Modalnya kepercayaan.

Eka juga memiliki sejuta akal cerdik. Hasil bumi ia jual di bawah harga. Misalkan harga pasaran 10 rupiah. Eka rela menjualnya 9 rupiah. Jadilah pelanggan beralih kepadanya.

Eka kemudian mendapatkan uang tunai yang ia belikan bahan tekstil impor. Harganya 10 rupiah, dijual dengan 20 rupiah.

Mengorbankan kerugian sepuluh persen untuk mendapatkan keuntungan 100 persen.

Hasil keuntungan pun diputar untuk bisnis-bisnis barunya. Masih memakai prinsip palugada, Eka berinvestasi untuk hasil bumi, properti, pabrik kertas, barang konsumer, hotel, hingga perbankan.

Hokinya bagus, mungkin saja karena aura cincin zamrud berwarna merah yang senantiasa ia sematkan pada telunjuk kirinya.

Zamrud hijau dan merah adalah penggabungan sempurna antara kehidupan sosial dan kekayaan.

Tapi, di atas semuanya, adalah Eka Tjipta Widjaja sendirilah yang merupakan zamrud sesungguhnya.

Ini terbukti ketika ia bersiteru dengan orang terkaya di Indonesia pada zamannya, Liem Sioe Liong.

Hanya dalam waktu setahun-dua tahun setelah pabrik berhasil didirikan, merek Bimoli telah menguasai pasar minyak goreng sebesar 60%. Eka mendapat gelar Raja Minyak Goreng Indonesia.

Tahun 1983, bisnis berkembang, dan Eka beraliansi dengan Liem Sioe Liong mendirikan PT. Sinar Mas Inti Perkasa. Bimoli menjadi semakin besar di bawah ulikan dua raksasa konglomerat ini.

Sayangnya kongsi tersebut hanya bertahan hingga tahun 1990. Eka cabut, Bimoli di bawah genggaman Liem.

Muncullah Filma dengan jargonnya "Gunakan Akal Sehat." Bimoli membalas dengan "Bimoli Spesial", Menurut saya, pertarungan menjadi menarik karena jargon "Akal Sehat."

Dan memang itu yang terjadi. Secara kualitas dan isi, kedua merek ini sama persis. Perbedaan hanya pada kemasan. Filma membuatnya terlihat lebih bening, sehingga kelihatan lebih bersih.

Dan memang akal sehat menjadi menarik ketika dibahas. Sebagaimana kelanjutan percakapanku dengan Bang Azmi.

"Di dunia ini terlalu banyak hal yang tidak lagi disaring melalui akal sehat. Semuanya diserap, hanya karena ia telah menjadi viral."

Eka Tjipta telah menoreh sejarah sebagai konglomerat besar Indonesia. Terlepas segala kontroversi yang mungkin pernah terjadi, kita dapat melihat bahwa usaha tidak mengkhianati hasil.

Eka adalah Eka, dan dia bukanlah Eka yang mudah menyerah. Ia juga bukan Eka yang hanya duduk ongkang-ongkang kaki, mengharapkan uang jatuh dari monetisasi.

Percakapan kami berdua berakhir dengan mengenang pertempuran dua raksasa. Kendati itu adalah bagian dari "akal sehat," tapi saya dan Bang Azmi setuju untuk tidak menggunakanya.

Saya dan Bang Azmi jelas berbeda. Saya berkulit putih, ia sawo matang. Saya bermata sipit, Bang Azmi jenggotnya lebat. Tapi, perbedaan tidak lantas "membedakan" kami.

Di rumahnya mungkin tersimpan Filma, di samping musollah kecilnya yang penuh kedamaian. Sementara Bimoli senantiasa tersedia di ruang sembahyangku.

Berbeda? Iya. Tapi itu bukan alasan untuk saling berbenturan. Bukan pula alasan untuk saling memaki karena masalah perbedaan fanatisme minyak goreng.

Merek bisa beda, kemasan bisa saja tidak sama. Tapi, kami berdua adalah Indonesia.

Jayalah Bangsaku, Jayalah Negeriku.

**

**

Acek Rudy for Kompasiana

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H