Tepat 16 tahun silam peristiwa kelam terjadi di bumi Serambi Mekah. Tak ada seorangpun bisa meramal hari bersejarah yang di catat oleh para sejarawan dari Banda hingga Nevada itu. Hentakan gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Ritchter dan Tsunami dengan ketinggian air 8 meter mampu menerabas logika manusia normal yang ada di Aceh khususnya Banda Aceh, Minggu, 26 Desember 2004.

Bangunan kokoh dengan tiang berdiamater tinggi yang ada di daratan Banda Aceh hanya dalam hitungan jam disapu rata ombak yang mengamuk di pagi kelabu menyisakan satu dua bangunan. Ratusan ribu nyawa para Syuhada melayang.

Hidup kadang penuh misteri, hal yang tidak mampu di pikir oleh akal sehat manusia mampu Allah buktikan dengan nyata kuasaNya. Tak ada yang dapat membendung, saat gelombang besar menyerupai gunung menggulung tanpa pandang bulu.

Hafnidar A. Rani, 50 tahun, warga Punge, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh adalah salah satu korban yang berhasil selamat dari hebatnya Tsunami Aceh. Kepada Kompasiana.com, Rabu, 23 Desember 2020, ia menceritakan bagaimana asanya terus berjuang ditengah terjangan ombak yang datang berulang. Tidak mampu ia membayangkan begitu dahsyatnya air laut menggaum, mengamuk, meluapkan segala amarah pada manusia saat itu.

Pertanda kecil itu datang sehari sebelum bencana besar melanda

Sudah menjadi kebiasaan setiap malam Minggu, Nidar (begitu dia akrab disapa) dan adik perempuannya menghabiskan waktu bertukar cerita di teras rumah. Namun, tidak seperti biasanya, langit malam, Sabtu, 25 Desember 2004 sekira pukul 21.30, mendadak tampak kelam mencekam, senyap sunyi seolah menyimpan peluh yang pelik diutarakan pikiran.

Setelah bertukar cerita di tengah suasana yang tak karuan itu, pukul 22.30 WIB, Nidar dan adik perempuannya pun masuk ke rumah. Tiba-tiba gedar gedor pintu rumah sontak membuat ia terkejut dan ketakutan, meski dalam keadaan ketakutan pelan Nidar membuka pintu, berdiri sepasang suami istri di luar sana yang sedang meminta sedekah.

Kemudian dengan gagap gempita Nidar menyahuti salam, hati saat itu mulai tidak tenang, karena belum pernah sebelumnya ada orang yang meminta sedekah menjelang larut malam. Setelah meminta keduanya menunggu sejenak diluar, Nidar kembali dengan dua gelas air putih, tanpa sepatah kata, sepasang suami istri itu keluar meninggalkan pekarangan rumah Nidar.

"Mungkin itulah keanehan ataupun sinyal kecil yang tidak kami rasakan, karena memang belum pernah ada orang yang meminta sedekah pukul 22.00 WIB malam," kata Nidar yang memaksa kembali ingatannya bersemayam dalam bencana yang sudah berlalu hampir dua dekade itu.

Begitu juga seminggu sebelum bencana itu, Nidar bersilaturahmi kerumah saudara-saudaranya yang berada di Kota Banda Aceh, tiga rumah dikunjunginya. Sepintas itu pertemuan biasa yang rutin ia lakukan setiap bulan, namun tak pernah terlintas dipikirannya, hari itu merupakan hari terakhir mereka bertemu, setelah musibah Tsunami merenggut tanpa menyisakan satu orang pun saudaranya. Wajah-wajah mereka hari itu masih terlukis indah dalam ingatannya, wajah senyum tanpa alasan, menggambarkan kebahagiaan untuk terakhir kalinya.

Meski tidak semua, terkadang Intuisi atau yang lebih akrab didengar dengan firasat dirasakan oleh orang-orang tertentu ketika akan terjadi bencana besar bahkan kematian. Sebesar apapun firasat yang dimiliki manusia, firasat hanyalah sebatas intuisi bukan penyelamat, takdir Allah SWT lah yang akan membenarkan firasat manusia.

The Day After Tomorrow

Pagi masih sangat buta, gelap pelan berganti terang. Secara harfiah Minggu pagi alias weekend adalah hari paling membahagiakan bagi sebagian orang yang telah sibuk bekerja selama sepekan.

Kebahagian itulah yang dirasakan Nidar, saat melihat mekar senyum si bungsu, Muhammad Shafly Aqsha, yang masih berumur 16 bulan dalam pangkuannya, seolah lelah dalam sepekan sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, bukanlah persoalan yang berarti.

Namun, memang sudah terpatri kebahagiaan bukanlah sesuatu yang abadi. Masih dalam suasana pagi, hanya berselang beberapa jam, kebahagiaan yang baru saja diukir itu lenyap dalam hentakan gempa berskala 8,9 Ritchter, menghadirkan kesibukan yang luar biasa, kepanikan pun tidak dapat terkontrol.

Guncangan dahsyat itu disusul hembusan angin yang berhembus kencang. Nidar dan keluarganya sudah berada di halaman rumah. Untuk diketahui, rumah Nidar berada dalam satu pekarangan dengan rumah Ibu dan Ayahnya. Dari hari Jumat sebelum kejadian Ayahnya sudah di Masjid Al-Fitrah, Ketapang, Banda Aceh, untuk melakukan i'tikaf.

Sehingga dalam huru hara gempa saat itu dihalaman rumah hanya ada Nidar, Syamsul Bahri (suami Hafnidar), Meutia Purnama Rieffel (anak sulung), Muhammad Luthfi Furqani (anak kedua), Muhammad Hafidz Mubarak (anak ketiga) dan si bungsu Muhammad Shafly Aqsha, yang masih kuat berada dalam pangkuannya.

"Kami keluar rumah semua, kami tidak bisa berdiri saat itu, karena guncangan yang begitu hebat. Kami duduk ditanah, kami pegang pohon siri sambil mengucap," cerita Nidar yang mulai membendung tangisnya.

Dengan tarikan nafas dalam, ia kembali melanjutkan cerita. Kata dia, Gempa sempat berhenti sejenak, secepat kilat anak sulung, Meutia berlari menembus rasa takut masuk ke dalam rumah, lalu mengambil semua perlengkapan termasuk kunci mobil, hp. "Hanya Tia dan suami saya saat itu yang masih bisa mikir, kami sudah blank," tuturnya.

Keadaan sempat membaik. "Saat itu pula abang sulung kerumah untuk melihat kondisi mami dan bapak kami, sedangkan suami saya keluar dan duduk di warung kopi,".

Sepuluh menit setelah itu, suaminya pulang dari warkop dan menginstruksikan kepada keluarga bahwa dari arah Ulee Lheue terdengar teriakan orang-orang "air laut naik". Saat itu pula langkah seolah tiba-tiba terhenti, hati sudah tak karuan, pikiran sudah liar, tidak bisa diajak berteman. Jika seandainya setelah gempa pertama Nidar dan keluarga langsung pergi, ceritanya pasti akan berbeda.

Saat Gempa kedua, kata Nidar, mami sempat bilang akan ada musibah besar yang melanda. Tidak lama kemudian burung-burung dari arah Ulee Lheue berterbangan ke arah darat, melihat burung yang beterbangan itu mengingatkan Nidar pada film yang rilis Mei 2004 yaitu, The Day After Tomorrow, pertanda air laut akan naik apabila burung dari arah laut terbang ke darat.

Hiruk pikuk jalanan, suara kendaraan, menembus gendang telinga Nidar, suara kendaraan itu seperti saling bertabrakan, suara klakson mobil, motor bersemrawut saling menyaut, getar tanah saat itu seakan mau ingin meluapkan air. Dalam kehuru haraan itu, Luthfi diperintahkan mengumandangkan azan, spontan ia azan tidak sedetik pun berhenti.

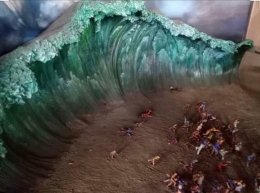

Meutia kemudian mengarahkan keluarganya untuk masuk kedalam rumah mami yang bertingkat, sebelum masuk Nidar melihat gelombang Tsunami menggulung berwarna hitam begitu besar, seperti berada dibawah air besar berbentuk gunung. "Kami pikir sudah kiamat saat itu," ungkap Nidar saat diwawancara khusus di pesisir pantai cermin, Ulee Lheue Banda Aceh.

Sesampai dilantai dua sempat kebingungan untuk mencari cara supaya bisa naik ke atap, posisi pintu depan dilantai dua sudah tidak bisa dibuka, debit air saat itu sudah sepinggang, semua terendam banjir. Diluar intensitas air lebih tinggi, diluar logika manusia air memilih dan memilah kemana kehendak yang akan dituju.

"Suami saya kemudian memecahkan jendela kaca nako, hingga gagangnya menembus kakinya hingga mengeluarkan darah, Tia yang masih SMA kelas satu saat itu merobek bajunya untuk menahan laju darah," kenang Nidar.

Luthfi dengan posisi masih terus azan keluar pertama lewat jendela nako yang sudah dipecahkan kacanya itu, baru setelah itu satu persatu bahu membahu saling membantu keluar hingga dalam sekejap semua berada di atas. Saat berada diatas fokus Nidar masih bertumpu pada si bungsu. "Saya hitung semua masih lengkap termasuk mami, saya berdoa Ya Allah jika ini hari terakhir, satukan kami semua diakhirat," Hafnidar tidak dapat membendung tangisnya, sehingga wawancara sempat terhenti sejenak.

Selang beberapa saat, Nidar kembali membuka ceritanya, setelah gelombang air pertama yang menghancurkan semua yang ada di daratan, 15 menit kemudian, gelombang Tsunami kedua dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pertama menghantam bumi Serambi Mekah. Riuh suara teriakan orang-orang yang meminta pertolongan, namun apalah daya, hanya suaminya yang bisa menolong sejumlah delapan orang dengan cara dilemparkan tali yang entah darimana didapatnya.

Pada gelombang kedua mayat mulai masuk ke rumah dan pekarangan, mayat sudah berwarna hitam, tak nampak siapa rupa, percikan air yang sangat panas salah satu penyebabnya, bahkan kulit Nidar yang terkena air itu melepuh.

Hanya lantunan azan yang terus dikumandang Luthfi yang tidak peduli gelombang pertama maupun kedua, yang mampu membuat mereka tenang beberapa saat. "Lailaha illa Anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin," itu adalah ayat yang mami diminta untuk kami bacakan semua.

Meski masih berusia 11 tahun, Luthfi yang mengumandangkan azan, tidak setetes pun meneteskan air mata, ia memejamkan mata khusyuk pada azan yang dikumandang. Kemudian selang 15 menit lagi, datang gelombang ketiga dengan kekuatan lebih rendah, hantaman kerumah tidak kuat, berbeda dengan gelombang kedua yang hampir menghancurkan rumah mami sangking kuatnya hentakan. Kekuatan air yang sangat kuat, tak pernah disangkanya masih kokoh, saat rumah lain rata dengan tanah.

"Abang sulung yang saat gempa pulang ke rumah mau tengok mami, istri dan anaknya meninggal saat Tsunami," sebut Nidar, menunduk.

Setelah gelombang ketiga, mereka belum berani untuk turun karena masih mendengar suara orang berteriak air akan naik lagi. Sekira pukul 12.10, terik matahari mulai menyengat membuat mereka kepanasan, kekeringan dan kehausan. Tiba-tiba jatuh pokok kelapa ke atap rumah, kemudian suami Nidar memetik satu persatu, bermodal kekuatan gigi, kelapa itu berhasil di kupas

Luthfi terlepas di jembatan Punge

Pukul 13.00 sembari mewanti-wanti ombak, pelan keadaan mulai tenang, orang-orang mulai menuju ke arah kota. Begitu juga dengan keluarga Nidar, mereka turun untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Saat turun air sudah sepinggang, pecahan kaca dan puing-puing membuat laju jalan sedikit lambat.

Saat turun, Nidar melihat rumahnya yang berada satu pekarangan sudah hancur diterjang kerasnya ombak. Berpasang-pasangan mereka menyusuri jalan dalam genangan air itu, Nidar bersama si bungsu, Bapak bersama Luthfi, Hafidz sama Tia, Mami sama Bunda. "Akhirnya kami memutuskan mau menuju ke Dayah Tarbiyatul Ula Salafiyah, di Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar," ucap Nidar, Dayah itu merupakan dayah dimana keluarga sering mengikuti pengajian.

Setiba di Jalan Sultan Iskandar Muda, Punge Blang Cut, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, tepatnya di Jembatan Punge, air masih membawa puing-puing, disana sempat berhenti. Sempat kocar-kacir karena teriakan air naik masih terus menggema.

Setelah menunggu air sedikit tenang, perjalanan pun kembali dimulai, Luthfi tiba-tiba saja terlepas dari pegangan bapak, setelah lewat jembatan sempat Nidar bertanya tentang keberadaan Luthfi. "Luthfi mana, semua jawab tidak tau, saya minta semua cari Luthfi sampai dapat. Mereka bilang ada, Luthfi udah lewat jembatan," ujar Nidar yang kembali menunduk.

Meski demikian, perjalanan tetap diteruskan sampai tiba di Simpang Jam atau Taman Putroe Phang, Banda Aceh. Disana Nidar dan keluarga bertemu kakek (Ayah Hafnidar), kemudian berpelukan, kakek memerintahkan mereka menggunakan mobil menuju ke Dayah Tarbiyatul Ula Salafiyah. Diperjalanan menuju dayah, mayat terlihat bergelimpangan dijalanan. "Ada yang kami injak, ada yang di atas pohon, di sepanjang Rumah Sakit Harapan Bunda itu mayat semua," ungkap Nidar.

Sempat berhenti di Masjid Baitul Musyahadah atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Teuku Umar, Setui, Banda Aceh, untuk secara bergantian menunaikan ibadah Shalat Dzuhur diteras Masjid. "Kami tidak berani didalam, karena keadaan masih gempa," tambahnya.

Dari Masjid Teuku Umar tidak ada lagi mayat bergelimpangan dijalanan. Tidam lama tiba di Dayah Tarbiyatul Ula, kata Nidar, saat itu mereka merupakan pengungsi pertama di Dayah Tarbiyatul Ula itu sebelum kemudian secara berangsuran orang mulai berdatangan.

Di hari pertama, hanya beralas tikar tanpa terpal, begitulah keadaan malam pertama di pengungsian. Tetangga yang berada di sekitar lokasi mulai memberikan makanan, sajadah, mukenah dan kain. Saat itu, Nidar masih belum tenang, pikiran terus memikirkan Luthfi yang belum ditemukan. Hingga, ia mengancam suaminya, jika Luthfi belum ditemukan jangan kembali ke pengungsian.

Malam yang panjang di pengungsian tanpa sedetik pun mata Nidar terpejam, tajam pandangannya kedepan, pikirannya liar, memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk, anak-anaknya yang tertidur pulas, polos wajah mereka yang masih tidak tahu apa-apa.

Keesokan harinya, Nidar kembali memerintahkan suaminya mencari Luthfi. Secara random, suaminya mencari Luthfi disemua pengungsian di Aceh Besar. Pukul 17.05 Luthfi ditemukan di pengungsian PGSD di sekitaran Lampeuneurut. Saat hilang di Jembatan Punge, ternyata Luthfi dibawa tetangga rumah.

"Saat Luthfi dibawa ke tenda, saya yang sedang menunggu diluar tenda saya peluk Luthfi saya bilang jangan pergi lagi nak," pecah tangis Nidar, mengingat saat itu.

Kehidupan berubah 180 derajat

Hari-hari setelah itu berbanding tebalik dengan hari biasanya, semangat yang memudar, malam yang tak tenang, karena ketakutan akan datang tsunami, ketakutan itu terus menghantui mereka selama tiga bulan di pengungsian.

Teman-teman seperjuangan setiap hari datang memberikan semangat kepada Nidar yang saat itu mulai kehilangan rasa cintanya pada dunia. Tidak hanya teman seperjuangan, suaminya ikut berperan mengembalikan semangat Nidar.

Delapan bulan setelah melewati kehidupan yang berubah 180 derajat itu, semangat Nidar perlahan kembali, ia ditawarkan bekerja sebagai relawan di Non-Governmental Organisation (NGO) Oxfam asal Inggris. Bekerja selama setahun di Oxfam dia sempat naik jabatan, sebelum ditahun berikutnya Oxfam pergi dari Aceh karena keadaan yang semakin membaik.

Bertahun-tahun setelah Tsunami, luka itu berangsur kering dan bertaut, Nidar bekerja keras mengembalikan asanya, ia melawan berusaha keras melawan trauma, ketakutan yang terus menghantuinya, sempat menempuh pendidikan hingga ke Negeri Jiran untuk menghilangkan trauma. Kini, hikmah dari perjuangan itu Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, ST, MM, IPU, ASEAN Eng, sudah dua periode menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Unmuha Aceh.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H