Usai sempat mati suri selama tiga tahun, gagasan soal pasal pelarangan menista pemerintah bakal kembali dihidupkan. Para penguasa negeri kita agaknya akan semakin tegas dalam menindak pihak-pihak yang bernyali menghina mereka.

Sinyal itu tersirat dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menurut rencana hendak disahkan Pemerintah bersama DPR pada bulan depan atau Juli 2022.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 240 dan 241 RKUHP yang menyatakan bahwa seseorang bisa diancam pidana hingga 4 tahun penjara apabila terbukti menghina pemerintah. Ya, tepat, pemerintah. Tidak sebatas presiden serta wakilnya seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya.

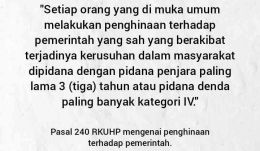

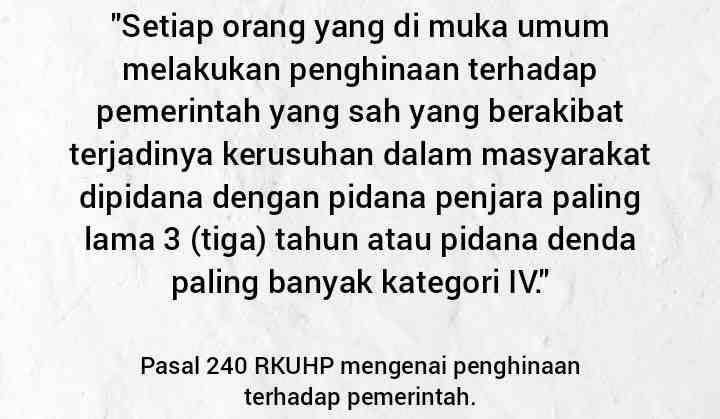

Adapun bunyi draf pasal 240 RKUHP itu ialah sebagai berikut, sebagaimana yang dikutip dari Suara.com, Kamis (16/6/22):

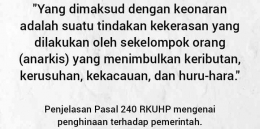

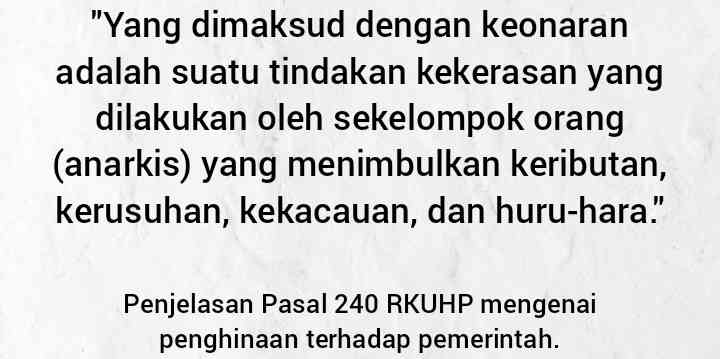

Lantas, apa yang dimaksud kerusuhan seperti yang tertulis di dalam pasal itu?

Ancaman penjara yang tercantum dalam Pasal 240 RKUHP di atas akan dinaikkan menjadi 4 tahun apabila penghinaannya dilakukan di media sosial. Adapun pasal tersebut termasuk delik aduan atau harus dilaporkan oleh korban secara langsung agar bisa diproses.

Dalam definisi asosiatifnya, pemerintah terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, entitas dan/atau lembaga seperti presiden dan wakilnya, anggota DPR, pimpinan daerah, hakim, jaksa, hingga Polri, bisa memanfaatkan pasal tersebut.

Meski sebelumnya sudah terlalu sering memantik reaksi keras dari masyarakat, pemerintah tampaknya tetap bersikeras untuk mengesahkannya. Dalih mereka, hinaan terhadap pemerintah dianggap dapat merendahkan martabat lembaga negara dan para pemimpinnya.

Karena pasal tersebut dapat menjelma jadi bom waktu untuk masyarakat luas, terutama warga sipil, pihak oposisi, dan aktivis, hendaknya pemerintah perlu mempertimbangkan poin-poin berikut sebelum menentukan sikap.

1. Multitafsir

Konteks penghinaan dalam draf RKUHP akan memberikan ruang yang luas untuk penafsiran, tergantung pada subjek dan objek hinaan, serta orientasi politiknya. Pasal itu dapat dikatakan sebagai pasal karet–layaknya UU ITE–lantaran dapat dimanipulasi sesuai dengan interpretasi entitas penguasa.

Misalnya, kalimat "Presiden X adalah presiden terburuk dalam sejarah NKRI", tentunya dapat dengan mudah didakwa sebagai penghinaan. Apalagi jika narasi itu dilontarkan oleh lawan politik sang presiden. Hampir dapat dipastikan esok mereka akan dijemput oleh aparat.

Hal itu menandakan betapa banyak tafsir yang terkandung di dalam sebuah kata dan kalimat, tergantung pada siapa yang memaknainya.

Logikanya, jika pasal pencemaran nama baik yang skalanya lebih privat saja bisa "diolah" sedemikian rupa, bagaimana dengan pasal penghinaan pemerintah yang penafsirannya bisa jauh lebih luas?

Secara filosofis, ada pergeseran norma. Yang awalnya bertujuan guna mengatur penghinaan terhadap penguasa, tetapi pada akhirnya juga mengatur mengenai kritik yang bersinggungan dengan aspek politik.

Walaupun termasuk delik hukum, pasal penghinaan pemerintah tetap saja rawan disalahtafsirkan. Apalagi, saat kasusnya sudah ditangani aparat penegak hukum.

Contoh, jika Presiden X merasa terhina, lalu melaporkannya ke pihak kepolisian. Sementara dalam perkembangannya tak ditemukan adanya tindak pidana, sebagai intitusi bawahan presiden, apakah polisi berani menolak laporan beliau?

Skenario itu tentu dapat menimbulkan bias. Selanjutnya akan membuat aparat mengkriminalisasi suatu kasus dengan mencari-cari kesalahan terduga pelaku lewat penafsiran yang terlalu fleksibel.

2. Berkaca pada UU ITE

Sebelum mengesahkan pasal tersebut, seyogyanya pemerintah berkaca pada kasus yang melibatkan UU ITE. Menurut laporan yang disusun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pasal-pasal karet UU ITE menunjukkan angka pemenjaraan yang begitu tinggi.

Sejak 2016 hingga Februari 2020, untuk kasus dengan Pasal 27, 28, serta 29 (UU ITE), tingkat penghukuman (conviction rate) ada di angka 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang telah mencapai 88% (676 perkara). Artinya, jika seseorang telah dilaporkan terkait UU ITE, dapat dipastikan 88 persen ia akan berakhir di balik jeruji pesakitan.

Adapun menurut laporan dari SAFEnet, jurnalis, aktivis, dan warga yang kritis paling sering dikriminalisasi lewat jasa pasal fleksibel UU ITE, yang cenderung multitafsir itu. Sementara 38% pelapor adalah pejabat publik. Tujuannya jelas: membungkam kritik yang dilontarkan publik terhadap pemilik kepentingan.

UU ITE terbukti melahirkan ketakutan di tengah masyarakat kala menyampaikan kritik. Berkaca dari hal itu, kiranya pasal penghinaan terhadap pemerintah bakal menghasilkan dampak serupa.

3. Kekang Kebebasan Berpendapat

Selain melahirkan ketakutan di tengah publik, pasal penghinaan pemerintah selanjutnya bisa mengekang kebebasan berpendapat serta merusak ekosistem demokrasi.

Padahal, UUD 1945 sudah jelas menyebut bahwa kebebasan berpendapat ialah hak warga negara. Masyarakat akan khawatir jika kritik yang mereka sampaikan bakal dinilai sebagai hinaan terhadap entitas pemerintah. Ketakutan itu sudah terbukti dengan banyaknya warga yang berakhir di hotel prodeo akibat terjerat UU ITE.

Salah satu contoh terbaru adalah kasus yang kini menjerat Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, yang telah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.

Mereka dilaporkan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, lantaran mencatut namanya dalam kepemilikan sebagian saham di pertambangan emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Padahal, Haris dan Fatia mengungkap hasil riset sejumlah organisasi seperti KontraS, Walhi, dll.

Oleh karena itu, wajar bila beranggapan bahwa pasal penghinaan pemerintah tersebut rawan disalahtafsirkan untuk membungkam kritik terhadap penguasa, dengan bantuan aparat penegak hukum.

Fakta itu didukung dengan laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2020, yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami degradasi paling rendah dalam kurun 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Dengan disahkannya pasal penghinaan pemerintah, hampir dapat dipastikan indeks demokrasi NKRI akan stagnan, bahkan mungkin anjlok, karena tidak mencerminkan nilai-nilai kebebebasan dalam berpendapat dan berdemokrasi.

4. Pernah Dibatalkan MK

Pada 13 tahun lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) sempat membatalkan materi pasal yang narasinya relatif sama dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah, yakni pasal penghinaan presiden.

Adapun pasal yang dibatalkan itu sendiri adalah produk hukum warisan penjajah Belanda yang semula berlaku delik biasa dengan ancaman 5 tahun bui. Sementara dalam KUHP baru yang bergulir saat ini, statusnya diubah menjadi delik aduan dengan ancaman hingga 4 tahun penjara.

Pada saat itu MK berpendapat bahwa pasal penghinaan presiden tidak relevan dengan perkembangan zaman serta kondisi saat ini. Sebab, pasal tersebut awalnya dibuat untuk menghormati kepentingan Ratu Belanda di Indonesia.

Oleh ahli hukum dan kelompok aktivis, momen pembatalan itu diartikulasikan sebagai sebuah kemenangan demokrasi. Perjuangan para aktivis dalam melawan ketidakadilan dan kesewenangan turut mengalami kebangkitan.

Sayangnya, momentum kemenangan demokrasi itu berangsur tergerus oleh adanya UU ITE serta pasal penghinaan terhadap pemerintah yang akan segera disahkan oleh para penguasa.

5. Dihina Tak Bikin Hina

Adalah hal yang wajar jika pemerintah menjadi pusat perhatian publik, entah dalam bentuk kritik ataupun komentar-komentar pedas. Mereka diberi mendat yang besar oleh rakyat lantaran dinilai mampu "mengolah" berbagai tekanan, termasuk kritik dan hinaan.

Hinaan tentu tidak sama dengan hoaks atau fitnah yang bisa merusak reputasi pemerintah, dan sudah jelas memiliki konsekuensi hukum andai dilakukan.

Untuk para pejabat pemerintahan yang memang betul-betul bekerja keras demi kepentingan publik, hinaan sejatinya tak akan mendegradasi martabatnya. Justru martabat para penghinanya yang akan terdegradasi dengan sendirinya.

Jiwa besar para pemimpin akan dinilai salah satunya dari cara mereka dalam menyikapi komentar-komentar buruk yang dilontarkan kepadanya. Alih-alih membenci mereka, masyarakat justru bakal menaruh simpati untuk pejabat negara yang bisa tetap sabar dan terus bekerja keras meskipun kerap dihina.

Hinaan juga terkadang dapat menjadi kontrol sosial bahwa setiap sikap dan kebijakan yang dipilih oleh pemerintah akan selalu diawasi publik. Sehingga, mereka akan bekerja jauh lebih keras untuk mewujudukan Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan kelima poin itu, pemerintah dan DPR sebaiknya membatalkan wacana pengesahan pasal multitafsir penghinaan pemerintah. Langkah itu akan berpotensi merusak iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Barangkali pemerintah dan DPR dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis sebagai langkah edukasi dan pencegahan supaya masyarakat tidak gampang untuk menghina pemerintah. Sesuai dengan pepatah mencegah lebih baik daripada merepresi mengobati.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H