Satu lagi kecelakaan lalu lintas yang menjadi sorotan beberapa hari belakangan ini. Itu tak lain dari peristiwa tabrakan maut yang melibatkan bus Sumber Kencono dengan sebuah minibus travel. Akibat tabrakan yang terjadi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur itu, sedikitnya sudah 21 orang penumpang dinyatakan tewas, termasuk pengemudi kedua kendaraan ini.

Tak pelak, peristiwa ini lantas mengundang reaksi keras. Pihak Departemen Perhubungan merasa perlu mengirimkan tim dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi atas kecelakaan ini.

Belum cukup, pihak DPRD Jawa Timur juga berencana membentuk Pansus Kecelakaan Sumber Kencono. Tak kalah berang, Gubernur Jatim, Soekarwo, memerintahkan Dishub LLAJ Jatim mencabut izin operasional Sumber Kencono. Soekarwo tambah gregetan ketika mengetahui hukuman yang dijatuhkan Dirjen Hubdar atas Sumber Kencono dianggapnya terlalu ringan karena hanya membekukan izin trayek bus yang terlibat dalam kecelakaan.

Harus diakui, pihak pemerintah yang dalam hal ini Dirjen Hubdar, sangat sulit memberikan ganjaran yang berat terhadap perusahaan yang mengoperasikan bus Sumber Kencono. Apalagi sampai membekukan izin operasionalnya.

Dalih pihak pengelola Sumber Kencono yang mengemukakan berbagai pembelaan, memang bisa dikesampingkan. Misalnya, soal alasan bahwa tingkat kecelakaan yang melibatkan armada mereka hanya 2% dari total jumlah armada yang beroperasi. Alasan lain, bus Sumber Kencono juga sudah dilengkapi GPS untuk pemantauan dan tiap pengemudi yang diterima berusia di atas 30 tahun dan lulus dalam tes psikologi.

Dari kacamata ilmu Defensive Driving yang sekarang diyakini sangat berperan menurunkan angka kecelakaan, seluruh alasan yang dikemukakan pengelola itu pada dasarnya hanyalah merupakan prasyarat. Faktor usia pengemudi, tidak memiliki kontribusi yang besar bila si pengemudi memang tidak pernah memperoleh gambaran tentang bagaimana mengelola attitude dan behavior secara benar dalam aktivitas mengemudi. Sedangkan tes psikologi, sebenarnya hanya digunakan sebagai dasar assessment dalam pembinaan pengemudi. Saya tidak yakin, tindakan lanjutan ini sudah dilaksanakan oleh pengelola Sumber Kencono.

Pemanfaatan teknologi GPS, juga tidak banyak berpengaruh dalam upaya menekan perilaku pengemudi di jalan yang bisa membahayakan. Dalam SOP yang disusun Smart Driving Institute (SDI), teknologi semacam GPS ini lebih banyak dimanfaatkan untuk tracking dan monitoring untuk berbagai aspek dalam mengemudi. Jejak rekam yang diperoleh dari alat ini, untuk selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menentukan wujud pembinaan setiap pengemudi. Lagi-lagi, saya tidak yakin pengelola Sumber Kencono mengaplikasi pola seperti ini.

Lebih dari itu, andaikan pengelola Sumber Kencono tidak melakukan semua hal yang telah mereka kemukakan, pihak Drijen Hubdar tetap tidak bisa menjatuhkan sanksi atas poin-poin dimaksud. Pasalnya, poin yang dikemukakan pengelola bus Sumber Kencono, lebih kepada insiatif mandiri, bukan karena diatur sebagai sebuah kewajiban bagi operator angkutan umum.

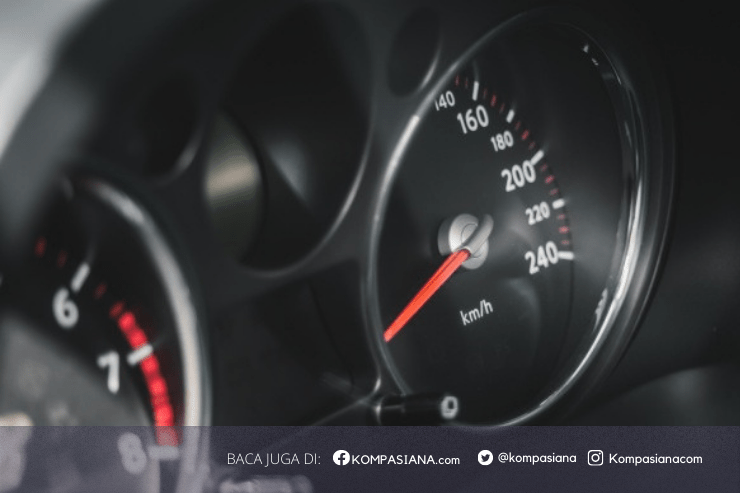

Satu-satunya alasan yang bisa digunakan, yakni bila bisa dibuktikan bus Sumber Kencono melampaui batas kecepatan yang diizinkan. Dari sinyalemen berdasarkan laporan saksi yang dikutip media, pada ssat tabrakan, minibus travel sempat terseret sejauh 50 meter.

Berdasarkan hitungan baku yang sering digunakan, kendaraan besar seperti bus minimal memerlukan waktu 2 detik untuk berhenti setelah proses pengereman. Bila dihitung, bus yang melaju 90 km/jam, menghasilkan jarak berhenti atau stopping distance sekitar 49 meter. Maka mudah ditebak, bus Sumber Kencono melaju di atas kecepatan 90 km/jam di ruas jalan yang batas kecepatannya 80 km/jam.

Toh, dasar tuntutan ini masih bisa disanggah oleh pengelola bus Sumber Kencono karena faktor-faktor fisik yang terdapat di lokasi kecelakaan. Terlebih lagi, bila di ruas jalan dimaksud memang tidak dilengkapi rambu batas kecepatan.

Inilah dilemma yang harus diterima pemerintah sebagai sebuah kenyataan. Karena bila menyangkut sebuah kecelakaan, maka yang paling bertanggung jawab tak lain dari pengemudi itu sendiri. Dalam kasus Sumber Kencono ini, diberitakan bahwa pengemudinya pun tewas.

Lantas, apakah tanggung jawab dari kelalaian pengemudi yang tewas itu bisa dialihkan ke pihak perusahaan sebagai pengelola? Sangat tipis peluang dan kemungkinannya.

Sebenarnya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas yang kini melahirkan UU No.22 tahun 2009, terdapat gagasan yang diajukan pihak Departemen Perhubungan yang semestinya bisa menjadi kunci utama untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Gagasan dimaksud dikenal sebagai Sertipikat Pengemudi Angkutan Umu (SPAU).

Sesungguhnya, SPAU boleh disebut gagasan yang sangat positif dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas operator moda angkutan umum. SPAU adalah kelengkapan yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi angkutan umum untuk menunjukkan profesionalisme seorang pengemudi angkutan umum.

SPAU bukanlah pengganti Surat Izin Mengemudi (SIM) seperti yang kita kenal. Karena SIM adalah syarat mutlak atau syarat dasar yang dibutuhkan pengemudi untuk bisa dinyatakan cakap mengemudikan kendaraan sesuai klasifikasinya.

Sementara halnya SPAU, adalah dokumen yang menunjukkan profesionalisme. Alasannya, karena pengemudi angkutan umum sesungguhnya sangat menyadari bila aktivitasnya mengemudi mendapatkan beban tanggung jawab yang besar terhadap penumpang yang mereka bawa. Dan aktivitas ini tergolong pekerjaan rutin, sebuah profesi.

Sayangnya, gagasan SPAU ini kandas dalam pembahasan RUU di DPR. Informasi yang saya peroleh, kandasnya gagasan ini lebih dipengaruhi faktor politis. Konon, ada silang pendapat bahwa SPAU ini merupakan sebuah siasat pihak Dephub untuk menggantikan posisi SIM yang selama ini menjadi domain dan sumber pemasukan bagi kepolisian. Kendati, sesungguhnya sangat jelas bahwa SPAU bisa diperoleh bila seorang calon pengemudi telah mengantongi SIM.

Alasan lain yang bernada agak miring terkait dengan kandasnya usulan SPAU ini, karena dikhawatirkan dimanfaatkan jajaran Perhubungan Darat sebagai wahana pungutan liar. Konon, tudingan ini didasari kenyataan fungsinya akan serupa dengan fasilitas jembatan timbang yang pada kenyataannya banyak disalahgunakan.

Tentu saja, alasan-alasan ini patut disesalkan. Karena toh bila ada kekhawatiran demikian, pengelolaan dan penerbitan SPAU bisa dikelola oleh lembaga independen yang diatur oleh semacam Peraturan Pemerintah (PP) dan melibatkan para stake holder.

Pada hakekatnya, SPAU bisa digunakan pemerintah sebagai prasyarat bagi operator angkutan umum dalam penerimaan calon pengemudi. Sehingga bila dalam sebuah kecelakaan ternyata si pengemudi tidak memilik SPAU, pemerintah bisa melimpahkan tanggung jawab kepada pengelola atau operator atas kelalaian dalam menjalankan ketentuan.

Namun, harus diakui pula bahwa hingga saat ini - sepanjang pengetahuan saya - pihak pemerintah dalam hal ini Dephub belum memiliki standar baku untuk menentukan seperti apa standar pengemudi yang dinyatakan berhak mengantongi SPAU. Tentu saja, andaikan rencana ini jadi diterapkan dan tertuang dalam UU No.22 tahun 2009. Karena basis untuk pelaksanannya, justru akan bertumpu pada lembaga-lembaga pelatihan mengemudi dengan standar materi pengajaran atau pembekalan yang baku. Rentetan persoalan selanjutnya, adalah belum adanya lembaga atau institusi yang siap untuk ditunjuk memberikan akreditasi pada lembaga pelatihan pengemudi dimaksud.

Sederet rencana pekerjaan rumah ini, pada gilirannya harus terhenti bersamaan dengan didegredasinya gagasan SPAU. Dan semua ini patut disayangkan, karena tanpa perangkat seperti itu serta aturan yang mendukungnya, maka sangat kecil peluang untuk menurunkan tingkat kecelakaan di Indonesia.

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan, dana yang disediakan pemerintah masih jauh dari mencukupi. Khususnya, dalam kerangka meningkatkan kualitas jalan di Indonesia agar memenuhi aspek keselamatan. Sejauh ini, jalan propinsi hanya memiliki kecepatan rancang maksimum 80 km/jam. Padahal teknologi otomotif yang juga tidak memiliki aturan pembatasan, memungkinkan sebuah bus atau minibus melaju dengan kecepatan 140 km/jam. Sebuah kondisi yang sama sekali tidak berimbang dan hanya bisa diatasi oleh pembinaan manusia, dalam hal ini pengemudi agar memiliki kesadaran profesi berbasis prinsip keselamatan.

Pertanyaannya, apakah dengan fakta-fakta makin tingginya angka kecelakaan akan membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap UU No.22 tahun 2009?

Kita hanya bisa berharap pada kemauan dan keinginan pemerintah serta lembaga legislasi. Dan semestinya, perkiraan angka korban lalu lintas di Indonesia yang mencapai angka 30.000 jiwa per tahun, bisa menjadi indikasi bahwa kita sebenarnya sudah berada di titik paling mengkhawatirkan. Inilah saatnya sebuah tindakan diperlukan dan menjadikan tragedi Sumber Kencono sebagai trigger.

Segala upaya untuk menjatuhkan hukuman pada pengelola Sumber Kencono, hanya akan memberikan shock effect sesaat pada kalangan operator. Tanpa sistem yang mapan, korban lalu lintas dari sektor angkutan umum akan terus berjatuhan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H