Apakah Sastra bisa berjalan dari sejarah dan sebaliknya sejarah bisa dimulai dari sastra? Demikian kira-kira tagline dari Webinar Sadaring Satu Pena bertajuk Sejarah dalam Sastra, Minggu 10 Oktober 2021, yang saya ikuti.

Kalau saya mencoba menjawab bergantung pada metodologinya terutama pada sumber yang digunakan apakah otentik, orisinal, lengkap dan kemudian sumber-sumber itu harus diverifikasi (kritik sumber).

Kalau saya tetap kukuh bahwa sebaiknya berupaya menggunakan sumber primer, di samping menggunakan sumber sekunder dalam menulis artikel sejarah secara akademik maupun populer dalam menulis cerpen atau novel berlatar belakang sejarah.

Saya tertarik mengikuti webinar ini karena ingin tahu apakah satu persepsi dengan saya atau tidak. Seperti membuat film berlatar belakang sejarah, yang pernah saya tulis di Kompasiana, menulis fiksi baik cerpen maupun novel membutuhkan riset dan pasti tidak mudah.

Dalam pengantar webinar, S. Margana, Koordinator Ketua Presedium Satu Pena mengatakan tugas sejarah itu kembar. Sejarah harus menceritakan suatu peristiwa sesuai dengan kejadian atau fakta dan menuliskannya dengan mengikuti prosedur ilmiah, spasial, temporal, kronologis berdasarkan fakta atau bukti. Sedangkan sastra cukup mengungkapkan gambaran tentang peristiwa yang dapat dipahami pembaca.

Iksaka Banu, seorang seniman yang kerap menulis cerpen berlatar belakang sejarah masa kolonial salah seorang pembicara mengatakan, dalam menulis dia ingin menampilkan sosok yang bukan tokoh utama (pelaku sejarah) yang banyak ditulis sejarah, tetapi apa yang terjadi bak pada orang Belanda maupun pribumi (Indonesia) yang bukan tokoh.

Dalam cerpen "Mawar di Kanal Macan", penulis kelahiran 7 Oktober 1964 ini mengisahkan percintaan antara Letnan Eropa dan seorang perempuan pribumi yang terhalang hukum kolonial dan juga menyinggung puritanisme protestan masa itu.

"Saya menggunakan tiga sumber, yaitu catatan perjalanan orang Belanda yang datang ke Indonesia walau bukan dalam bentuk buku atau jurnal, memoar atau kenang-kenangan orang Belanda yang ada di Indonesia hingga novel dan kajian sastra terkait naik," ujar Banu dalam webinar itu.

Cerpen lainnya yang dijadikan contoh ialah "Teh dan Pengkihanat" tentang pemberontakan buruh teh Tionghoa melawan kesewenangan pemerintah Hindia Belanda. Banu mengungkapkan untuk menumpas pemberontakan itu, Belanda menggunakan jasa Sentot Alibasyah, yang tak lain panglima Pangeran Diponegoro yang dibujuk untuk menyerah.

Setahu saya, Sentot ini dikirim Belanda untuk menghadapi pasukan Padri dipimpin Imam Bonjol di Sumatera Barat. Namun dalam suatu peristiwa pada Januari 1833 di mana pasukan Padri mengadakan serangan besar-besaran menewaskan ratusan tentara Belanda, Sentot dianggap berkolaborasi dengan pasukan Padri, hingga dia dibuang ke Bengkulu.

Jujur saya baru tahu, Sentot digunakan untuk menumpas pemberontakan Tionghoa yang sebetulnya juga nyaris terlupakan dalam penulisan sejarah Indonesia, karena mungkin dianggap kecil. Penelusuran saya menemukan pemberontakan itu terjadi wilayah Purwakarta pada Mei 1832, jadi sebelum Sentot dikirim ke Ranah Minang.

Banu memang berhasil mengungkapkan hal-hal yang luput dari penulisan sejarah mainstream melalui karya sastranya dan itu saya kira kelebihan mereka yang menulis sejarah dalam bentuk cerpen atau novel, sekalipun unsur imajinernya lebih besar agar bisa menghidupkan cerita.

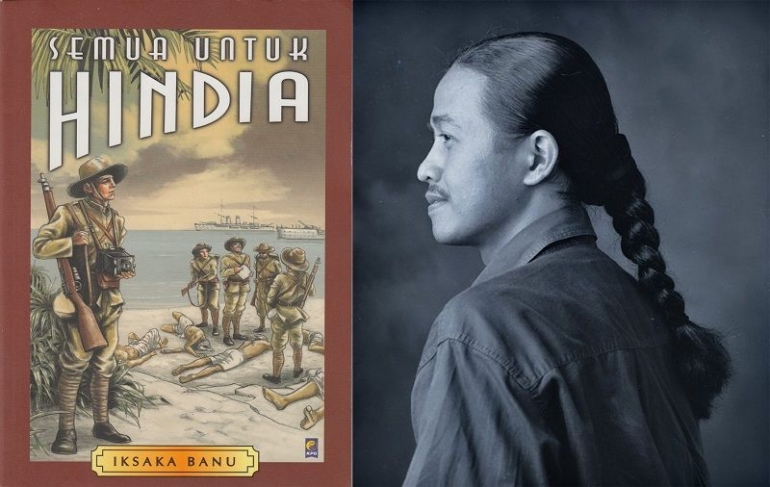

Ada lagi karya lain seperti "Semua untuk Hindia" tentang peristiwa Puputan di Bali 1906-1908 dari seorang Letnan Belanda yang sebetulnya untuk melakukan tugas jurnalistik, hingga memberi pandangan obyektif.

Pembicara kedua, Nusya Kuswatin menceritakan pengalamannya dalam menulis novel berjudul "Lasmi" (2009) berdasarkan kisah nyata seorang gerwani yang hidup di kampungnya dimkawasan Banyuwangi, sewaktu masih kanak-kanak.

Sepak terjang tokoh ini dengan setting masa antara 1957-1966 ini menjadikan rumahnya yang peninggalan Belanda untuk menjadi gedung sekolah. Itu dilakukan untuk memajukan pendidikan di daerahnya dan menjaidkan Gerwani sebagai aktivisnya.

"Karena berdasarkan cerita nyata, orang di kampung saya bisa tahu siapa tokoh yang dimaksud dalam novel ini. Saya sendiri hanya berharap novel saya jadi pelajaran agar peristiwa kelam ini tidak terulang lagi," ujar penulis yang punya latar belakang pendidikan antropologi ini.

Itu sebabnya, kata mantan wartawan ini, Ibunya pernah menyarankan agar jangan menerbitkan soal ini dulu, tunggu situasi benar-benar aman.

"Akhirnya setelah saya kuliah lagi di Yogyakarta dan kondisi di sana sangat memungkinkan, keberanian untuk menerbitkan novel berjudul Lasmi semakin tinggi," ungkap dia.

Sementara itu sejarawan Amuwarni Dwi Lestraningsih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan pengalamannya menulis thesis terkait Gerwani membutuhkan riset dua tahun, di antaranya mencari pelaku sejarah, eks Gerwani yang tidak mau lagi menggunakan nama aslinya dan berganti nama. Misalnya ketika mencari tokoh Gerwani bernama Darminah di kawasan Manggarai, warga ternyata mengenal namanya sebagai Mbah Jamu.

Untuk itu dia mengapresiasi novel karya Nusya yang mampu menyuguhkan sejarah kelam Indonesia era 1965-an. Dia mengakui sulit mencari data primer karena sulit mencari dokumentasi terkait hal itu. Hal itu sudah dialaminya sendiri.

Mengenai dialog, menulis biografi juga mirip dengan menulis novel, karena pelakunya tidak ingat persis seperti apa ucapannya, hanya mendekati. Pendekatan seperti menulis fiksi dibutuhkan agar dialog menjadi hidup, yang terpenting fakta tentang setting sejarahnya akurat.

Secara keseluruhan webinar ini. Karena pada era 2000-an ini muncul sejumlah penulis fiksi menarik dengan setting sejarah di luar yang disebutkan dalam webinar.

Akmal Naserry Basral, misalnya pernah menulis novel dwilogi tentang Buya Hamka, Syafrudin Prawiranegara, hingga "Anak Sejuta Bintang", tentang Masa kecil Aburizal Bakrie, di luar karyanya tentang dunia wartawan dalam trilogi "Imperia".

Saya pernah membacanya karyanya yang lebih mirip biografi itu dan tampaknya penulis alumni Sosiologi FISIP UI, kelahiran 28 April 1968 ini cukup melakukan riset.

Perlu ditunggu munculnya karya fiksi berlatar belakang sejarah, karena cakupan sejarah Indonesia itu saja luas sekali. Setting tempatnya tidak hanya ibu kota tetapi juga lokal. Misalnya belum ada karya novel sejarah bagaimana Konferensi Asia Afrika di Bandung di mata remaja kota kembang itu?

Atau anak yang ikut orangtuanya yang terlibat Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat atau kehidupan orang desa di Priangan masa 1950-an itu? Bagaimana juga dengan orang desa di Aceh? Bagaimana juga orang kampung di Ranah Minang di era PRRI-Permesta? Itu baru terkait peristiwa besar yang garis besarnya banyak ditulis.

Bagaimana dengan perlawanan orang Nias pada abad ke 19 melawan Belanda? Bagaimana kehidupan orang Jepang awal abad ke 20 di kota-kota Indonesia? Banyak sekali ide yang bisa digali dan risetnya itu asyik. Sayang sekarang masa pandemi menghalangi riset ke perpustakaan maupun arsip.

Saya kira karya fiksi berlatar belakang sejarah maupun karya akademik dan populer tentang sejarah lebih obyektif kalau "jarak zaman"-nya cukup jauh, setidaknya dia masih kecil masa itu, hingga emosinya tidak bermain. Soal intepretasi dan subyektivitas saya kira soal lain, yang penting penulis tidak melakukan manipulasi fakta dan data.

Dan sebaiknya tidak punya kepentingan dan hanya ingin berkarya.

Irvan Sjafari

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H