[caption id="attachment_320305" align="aligncenter" width="472" caption="Sumber foto: elmoefendo.files.wordpress.com"][/caption]

Beberapa hari ini, dunia social media heboh oleh tulisan seorang remaja bernama Dinda yang mencela ibu hamil. Bagi Anda yang ketinggalan infonya, silahkan baca di sini.

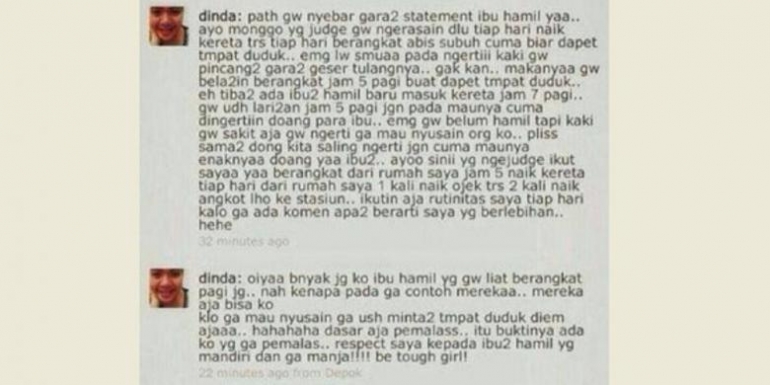

Screenshoot tulisan Dinda tersebut bisa dilihat berikut ini.

Dalam waktu singkat, para penghuni social media pun mengkritisi sikap Dinda yang dinilai tidak empati terhadap ibu hamil. Bahkan banyak yang mendoakan dia semoga tidak bisa hamil sehingga tak akan merepotkan orang lain. Hm.. saya sih berharap semoga doa ini tidak terkabul :-)

Dan pagi ini (17 April 2014) saya membaca info bahwa Dinda sudah menyesal dan meminta maaf. Jadi masalah ini sudah selesai. Case closed. Tak perlu dibahas lagi. Kita ambil hikmahnya saja.

Nah, hikmahnya itulah yang hendak saya bahas pada artikel ini. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud mengungkit kesalahan orang lain, padahal orangnya sudah menyesal dan minta maaf. Secara pribadi saya mengacungkan dua jempol buat Dinda, mengagumi kebesaran hatinya untuk meminta maaf kepada publik.

* * *

Pada dasarnya, semua manusia itu egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya ketika seorang anak menangisi kepergian ibunya yang meninggal dunia, sebenarnya dia tidak sedang memikirkan ibunya yang pergi. Dia sebenarnya sedang memikirkan dirinya sendiri yang tak punya ibu lagi. Itulah sebabnya, kalau ada adegan di sinetron tentang kematian seorang ibu, biasanya anaknya yang masih kecil menangis sambil berteriak, "Ibuuuu... jangan tinggalkan akuuuuuu!!!" :-D

Ketika mencela si ibu hamil, Dinda pun sebenarnya sedang membuktikan kebenaran teori ini. Ya, Dinda menunjukkan sikap egoisnya. Sama seperti kita semua yang juga egois. Saya pun sebenarnya egois. Ketika menulis artikel ini, yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri. Saya ingin mengekspresikan diri lewat tulisan. Saya ingin pendapat saya dibaca dan disetujui oleh pembaca.

Ya, kita semua - termasuk saya - adalah para makhluk egois.

Menjadi makluk egois memang menyenangkan, terutama bagi nafsu individualistis kita.

The problem is... kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Kita berhadapan dengan manusia-manusia lain yang juga sama egoisnya dengan kita. Bayangkanlah jika setiap orang hanya mementingkan keegoisan dirinya. Apa yang terjadi?

Tentu dunia akan kacau balau, bahkan perang dunia yang sangat dahsyat akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat.

Jika saya hanya mementingkan egoisme diri sendiri, Anda pasti tak tertarik membaca tulisan ini. Karena saya tidak memikirkan bagaimana caranya agar tulisan ini membuat Anda terkesan, jatuh cinta, lalu manggut-manggut dan berkata, "Hm... benar juga, ya. Saya suka tulisan ini!"

Hanya mementingkan egoisme itu bukan hanya tidak baik, namun juga tidak bermanfaat (termasuk bagi diri sendiri).

Berita baiknya, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika berangkat ke pesta pernikahan seseorang pun, kita merasa kurang percaya diri bila tak ada "gandengan". Bila belum punya pasangan, kita mungkin mengajak adik atau keponakan, supaya ada yang menemani.

Kita tak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Karena itulah, sikap egoisme pada diri sendiri itu pun harus kita kendalikan, kita IMBANGI DAN NETRALKAN dengan sikap lain, yakni EMPATI.

Empati pada dasarnya adalah memahami. Kita berusaha memahami orang lain. Walau misalnya kita tidak setuju atau tidak suka pada seseorang, setidaknya kita memahami kenapa dia seperti itu.

Beberapa tahun lalu, seorang pria tak dikenal mendatangi saya. Dia bercerita tentang prinsip hidupnya yang menganggap semua hadits tak bisa dipercaya. "Saya percaya pada Rasulullah, tapi saya tak percaya pada hadits manapun," ujarnya.

"Kenapa?" tanya saya.

"Karena semua perawi hadits itu tak bisa dipercaya."

Saya tentu sangat tak setuju pada pendapatnya itu. Sebab Rasulullah dan Hadits itu satu paket. Tak bisa dipisahkan. Bukanlah dalam ilmu hadits itu terdapat sistem yang sangat ketat untuk menentukan mana hadits yang shahih, dhoif dan seterusnya?

Tapi walau tak setuju, saya berusaha memahami kenapa dia bersikap seperti itu. Inilah sebuah contoh empati. Perlu dicatat, empati tidak sama dengan setuju. Jangan dicampuradukkan, hehehe... :-D

* * *

Salah satu "kesalahan" yang sering kita lakukan adalah:

Baru bisa berempati jika sudah mengalaminya sendiri. Seorang anak baru sadar betapa besarnya kasih sayang ibunya, justru setelah dia sendiri menjadi ibu.

Kita mungkin sering mendengar cerita tentang seseorang yang dulu suka melawan orang tua, tak mau mendengarkan nasehat ibunya, bahkan mengatakan ibunya terlalu kuno, dikit-dikit melarang, tak memahami dunia anak muda, dan seterusnya. Setelah orang ini menikah dan punya anak, barulah dia sadar bahwa apa yang dulu dilakukan oleh ibunya ternyata untuk kebaikan dirinya. Ternyata itulah pertanda cinta ibu yang tak terhingga untuknya. Dan ternyata, dia pun akhirnya melakukan hal yang sama terhadap anaknya!

Saya yakin, suatu saat nanti setelah Dinda menikah lalu hamil, dia akan mengingat kejadian hari ini, menyesal luar biasa kenapa dulu dia mencela ibu hamil. Sebab dia sudah merasakan sendiri betapa beratnya menjadi ibu hamil.

Memang, "menyadari setelah mengalami" itu bukan kesalahan. Karena itulah kata "kesalahan" saya taruh dalam tanda petik.

Masalanya, apakah kita harus mengalami dulu baru menyadari? Apakah kita harus mengalami duru baru bisa berempati terhadap orang lain? Bagaimana jika kita tak punya kesempatan untuk mengalami?

Saya seorang pria, insha Allah tak akan pernah bisa hamil. Jadi saya tak mungkin harus hamil dulu agar bisa memahami betapa beratnya mengandung seorang anak. Saya tak mungkin menunggu hamil dulu untuk bisa berempati terhadap wanita hamil.

Bisakah kita berempati tanpa harus mengalami sendiri? Insha Allah bisa. Caranya, kita memposisikan diri sebagai orang lain.

Saya punya seorang teman pria yang usianya masih 20 tahun, dan tentu belum menikah. Sebut saja namanya A. Ayahnya meninggal saat dia masih SMA, dan di rumah dia hanya tinggal bertiga dengan ibu dan seorang kakaknya. Suatu hari, A curhat pada saya, "Barusan aku bertengkar dengan ibu."

"Lho, kenapa?"

"Aku memprotes karena dia terlalu sibuk beraktivitas di luar, dan anaknya jadi terlantar. Padahal dulu kami sudah janji, ibu tak perlu bekerja. Aku dan kakak yang akan bekerja untuk biaya hidup kami. Tapi belakangan ini ibu makin sibuk mencari aktivitas di luar sana, yang tak jelas juntrungannya. Aku benci ibu, karena dia lebih mementingkan aktivitas di luar ketimbang mengurus anaknya sendiri."

Saya tersenyum setelah mendengar penuturannya itu. Lalu saya berkata, "Ya, saya bisa memaklumi kejengkelan kamu. Tapi pernahkah kamu memikirkan bagaimana perasaan ibumu? Dia seorang janda, merasa kesepian karena hanya bisa bengong di rumah, tak ada yang menemani. Anak-anaknya sibuk bekerja, tak ada yang memperhatikan dirinya. Saya kira, dia mencari kesibukan justru untuk mengusir rasa kesepian yang dia alami. Kamu memang berhak menuntut perhatian dari ibumu. Tapi apa kamu bisa memahami bagaimana situasi membosankan dan kesepian yang dialami oleh ibumu?"

Si A manggut-manggut, menyadari sesuatu, lalu ia berkata, "Hm... benar juga, ya. Saya tadi belum kepikiran sampai ke situ."

Begitulah jika kita bisa berempati terhadap orang lain. Kita coba memahami dirinya, mencoba memposisikan diri sebagai dirinya. Jika berhasil, maka sifat egois kita akan tergantikan oleh empati yang sangat indah.

Semoga bermanfaat.

Jonru

Founder & Direktur Dapur Buku

Cara Baru Menerbitkan Buku

Follow me: @jonru

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H