Coba bayangkan. Seandainya PPN sebesar 11% yang dikenakan atas nilai transaksi, juga di-bagi hasil-kan pemerintah pusat kepada daerah. Besarannya boleh disamakan saja dengan yang sudah mereka bagikan terhadap penerimaan yang bersumber dari PPh Orang Pribadi (OP). Yakni sebesar 20% untuk tiap propinsi yang kemudian didistribusikan juga kepada setiap pemerintah kabupaten maupun kota yang tercakup di dalamnya.

Jika demikian -- berpatokan pada perolehan operasional Negara tahun 2021 atas PPN sebesar Rp 548,4 triliun -- maka seluruh daerah di Indonesia setidaknya memperoleh tambahan kekuatan otonomi fiskal sekitar Rp 110 triliun. Anggaplah jatah propinsi-propinsi, sepertiganya saja, atau setara Rp 37 triliun. Sementara sisanya sebesar Rp 73 triliun, dengan menggunakan rumusan yang sama dengan PPh OP, didistribusikan kepada kabupaten / kota masing-masing.

Bagi setiap daerah, hak terhadap bagi hasil atas PPN tersebut akan membuka kotak pandora macetnya kreativitas dan inovasi pemerintahan masing-masing dalam mengembangkan kapasitas otonomi fiskal mereka. Juga akan membalikkan minat dan cara pandangnya terhadap kemudahan investasi dan melakukan kegiatan usaha di wilayah masing-masing. Sebab PPN sejatinya dibebankan kepada konsumen akhir. Yakni masyarakat konsumen yang melakukan transaksi pada yurisdiksi teritorial mereka.

Pengenaan PPN sejatinya merata pada hampir setiap transaksi yang kita lakukan. Hanya segelintir barang dan jasa yang dikecualikan dari kewajiban pemungutannya. Bahkan pembelian masyarakat terhadap BBM bersubsidi sekalipun juga dikenakan PPN. Begitu juga mie instan dan air mineral dalam kemasan. Itulah sebabnya dikatakan, mem-bagi hasil-kan PPN mampu mendisrupsi minat dan cara pandang setiap daerah dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di daerahnya masing-masing.

Bagi hasil atas PPh orang pribadi tentu saja bermanfaat bagi pendapatan daerah. Tapi kita pun memaklumi kalau sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpenghasilan di bawah ketentuan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itulah sebabnya, sebagian besar Beban Bagi Hasil atas PPh 21 dan PPh 25/29 yang wajib ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya ke daerah-daerah, hanya diserap oleh DKI Jakarta. Seperti tahun 2021 kemarin, sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sudah dipublikasi, nilai beban bagi hasil atas pajak-pajak tersebut sekitar Rp 32 triliun. Sementara DKI Jakarta menerima Dana Transfer Umum atas pos bagi hasil pajak-pajak penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dari warganya, sebesar Rp 19,2 triliun atau 60 persennya.

***

Seandainya demikianlah Negara mengejawantahkan makna sila ke lima Pancasila tersebut dalam pengelolaan kekayaan dan keuangannya -- bukan berfikir sempit dan sederhana mengupayakan resentralisasi yang antara lain dilakukannya melalui UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemarin -- niscaya kita mampu bergotong-royong menghadapi berbagai persoalan pelik hari ini.

Termasuk menghadapi himpitan kas Negara terkait beban BBM hari ini.

Kini posisi kita memang sudah menjadi net importir minyak bumi. Gejolak harga dunia pasti mempengaruhi keuangan Negara yang harus menyediakannya untuk melayani kebutuhan energi seluruh masyarakat beraktivitas. Di sisi lain, Negara juga ditugaskan mengendalikan pasokan dan harga eceran di pasar agar tak menimbulkan gejolak. Sebab, urusan pemenuhan energi memang berperan vital terhadap stabilitas ekonomi hingga politik.

Upaya meredam dan mengatasi gejolak terkait BBM, mestinya juga melibatkan pemerintah daerah. Hal yang mungkin dan patut mereka lakukan jika implikasinya dapat dirasakan langsung terhadap perkembangan kemampuan 'business acumen' masing-masing.

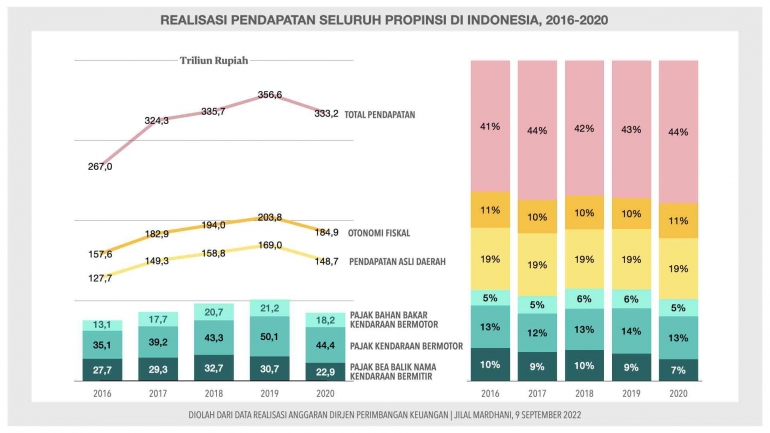

Jika dalam hati setiap pemerintah daerah hari ini, turut 'mengumpat' kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga eceran BBM, tentulah sangat dapat dimaklumi. Pertama, keberadaan dan kelancaran BBM terkait langsung dengan sumber pendapatan strategis mereka. Sebab, hampir 30% pendapatan propinsi-propinsi di Indonesia, bersumber dari pos-pos terkait. Pajak yang berasal dari penjualan BBM di wilayahnya saja menyumbang sepertiga di antaranya. Sementara 2/3 lainnya dari pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berdomisili di sana. Artinya, kenaikan harga tersebut memang berimplikasi langsung terhadap penerimaan mereka.

Di sisi lain, saat ini mereka tak memiliki instrumen memadai untuk berperan serta mengendalikan gejolak. Kenaikan BBM sangat mungkin menyebabkan harga-harga bahan pokok melangit, mempengaruhi daya beli, juga meningkatkan kemiskinan. Hal yang tentu saja perlu mereka atasi juga. Di antaranya melalui penambahan pos pengeluaran bantuan sosial, subsidi, maupun hibah bagi warganya. Hal yang pada gilirannya akan mengganggu pembiayaan program-program kegiatan yang sudah mereka rencanakan.

Bayangkanlah jika perolehan atas PPN turut menjadi bagian strategis pendapatannya. Iklim dan situasi ekonomi yang kondusif bakal selalu menjadi 'going concern' setiap pemerintah daerah. Sebab, mereka memang turut menikmati manfaat dari hampir setiap aktivitas dan transaksi yang berlangsung pada teritorial masing-masing. Keinginan dan semangat mengatasi, bahkan menghindari gejolak ekonomi, akan berada pada posisi yang setara dengan pemerintah pusat.

Maka, alih-alih menaikkan harga, upaya mengatasi beban kas Negara akibat harga minyak dunia yang melangit, pemerintah pusat dapat menawarkan kerjasama dan upaya bahu-membahu dengan pemerintah daerah untuk mengatasinya. Melalui penbebasan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selama ini mereka kenakan sebesar 5 persen, misalnya. Lalu pemerintah pusat pun melakukan upaya serupa terhadap PPN 11% yang dikenakannya. Jika masih belum mencukupi, pengorbanan tambahan lain bisa diupayakan dari pos-pos penerimaan lain. Seperti 2 pajak terkait dengan kendaraan bermotor lainnya yang saat ini menjadi bagian penting sumber utama pendapatan daerahnya. Yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Pengorbanan untuk stabilitas harga energi yang dibutuhkan masyarakat tersebut, dilakukan agar derap perekonomian tak terganggu. Sehingga sumber-sumber pendapatan laiinya tak terpengaruh. Bahkan mungkin bisa berkembang karena daerah -- bahkan Indonesia -- berpeluang besar meningkatkan daya saingnya.

Tapi pengorbanan itu juga perlu disertai dengan keikhlasan masing-masing untuk menghemat belanja keuangannya untuk hal-hal yang bisa ditunda bahkan tak perlu. Misalnya pada pos belanja barang dan jasa yang untuk seluruh daerah di Indonesia, baik propinsi maupun kabupaten/kota, porsinya terus meningkat dari 18% (2010: Rp 81 triliun) menjadi 25% (2020: Rp 275 triliun).

Tentu saja pemerintah pusat pun harus berhemat dan mengencangkan ikat pinggang yang sama. Termasuk menunda bahkan membatalkan ambisi membangun Ibu Kota Negara yang kontroversial itu.

Pemikiran di atas hanya mungkin jika mampu menyelami akar persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi. Disrupsi bukan hanya harus dihadapi. Tapi juga perlu diupayakan.

Mardhani, Jilal -- 9 September 2022

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H