Berikut ini adalah Bagian Pertama, Bab 3, draft tulisan yang berjudul "Menakar Peluang Revolusi Pertelevisian Indonesia: Industri Budaya yang Salah Urus". Bab 1 dan Bab 2 telah dipublikasikan sebelumnya dan dapat dilihat pada link-link di bawah ini :

Sebagaimana kedua bab yang terdahulu, tulisan ini disusun pada tahun 2008 dan untuk publikasi ini belum dilakukan penyuntingan maupun pengkinian data. Oleh sebab itu, mohon dapat dimaklumi jika nuansa yang tergambarkan adalah suasana hingga tahun 2008. Meski demikian, esensi dari hal yang ingin disampaikan mudah-mudahan dapat tergambarkan.

Berbeda dengan 2 tulisan terkait sebelumnya, kali ini judul yang digunakan sama dengan judul bab-nya.

__________________________________________

MENAKAR PELUANG REVOLUSI PERTELEVISIAN INDONESIA: INDUSTRI BUDAYA YANG SALAH URUS

Bagian I : Kendali yang Terlepas

Bab 3 - Dekolonisasi Penyiaran

Semestinya, pemerintah Orde Baru, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengendalikan kegiatan pertelevisian, cukup memahami langkah- langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menghadapi hadirnya lembaga penyiaran yang dikendalikan modal swasta. Departemen Penerangan sebagai organ pemerintah berkuasa yang bertugas dan berwenang, seharusnya sangat paham perlunya sebuah cetak-biru sebelum media pertelevisian berkembang menjadi sebuah kegiatan industri.

Tatanan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan, dan teknologi memang terus berkembang sehingga perubahan adalah sebuah keniscayaan. Keterbukaan dan kebebasan berpendapatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi karena merekalah pemilik sesungguhnya negara ini. Campur tangan dan kendali pemerintah - yang notabene menerima mandat dari rakyat untuk mengurus negara - terhadap media massa, termasuk televisi, memang tidak semestinya. Kita sepakat agar sistem politik dan pemerintahan harus berjalan secara demokratis sesuai dengan amanah konstitusi.

Tapi menuju semua itu dibutuhkan sebuah proses, rangkaian tahap-tahap yang disusun berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang ada; sesuatu yang menjelaskan sikap dan visi pemimpin yang bercita-cita mengantar bangsanya kepada masa depan yang lebih baik.

Fenomena yang terjadi pada industri pertelevisian Indonesia setelah tahun 1989 layak dianalogikan dengan proses dekolonisasi yang dialami bangsa ini ketika lepas dari penjajah. Kehadiran RCTI seolah sebuah revolusi yang menghantarkan kemerdekaan bagi masyarakat pemirsa dari hegemoni ‘pendudukan’ TVRI. Dengan menggunakan analogi itu - sebagaimana yang dijelaskan Koentjaraningrat tentang makna revolusi (lihat Catatan #1) - kita telah menyaksikan terjadinya proses penjebolan norma-norma dan aturan- aturan lama yang sebelumnya dipatuhi ketat oleh TVRI. Dan sang pahlawan yang berada di garis depan adalah RCTI!

Perintis stasiun televisi swasta di Indonesia itu serta-merta hadir. Soeharto dan Orde Baru yang membidani kelahiran mereka seolah menjanjikan sebuah norma-norma pengganti yang baru. Namun sesungguhnya, fungsi semula ‘anjuran’ meninggalkan norma-norma lama justru menjadi kabur. Pada akhirnya, penjebolan norma-norma lama-lama itu sendirilah yang malah menjadi tujuan utama. Sementara, norma-norma dan peraturan- peraturan yang baru sesungguhnya tak pernah dibina dan disusun.

Swasta adalah Swasta

Walaupun sebagian besar saham PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dimiliki PT Bimantara Citra; walaupun PT Bimantara Citra dimiliki dan dikuasai oleh Bambang Trihatmodjo; walaupun Bambang Trihatmodjo adalah anak kandung Soeharto yang sedang menjadi presiden dan berkuasa ketika itu; sejatinya RCTI tetaplah sebuah lembaga swasta. Layaknya badan usaha komersial manapun di dunia ini, amat-sangat wajar jika institusi itu berupaya untuk berkembang sepesat-pesatnya dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Moral utama perusahaan swasta adalah peningkatan nilai saham dan keuntungan pemegang saham. Para eksekutif dan profesional yang mengelolanya, dengan segala cara akan berupaya mati-matian untuk mencapai tujuan itu, selama tetap didalam koridor hukum dan ketentuan-ketentuan formal yang berlaku. Pertanggung-jawaban sebuah perusahaan hanya tertuang dalam rapor yang disebut neraca keuangan, laporan laba-rugi, dan proyeksi perusahaan.

Disana tak lazim - bahkan tak akan pernah - ditemukan soal pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kecerdasan masyarakat, pemerataan kesempatan usaha, dan indikator-indikator capaian sosial-politik-budaya lainnya. Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan pernyataan yang ditulis Suryopratomo (wartawan Kompas) tentang sosok pengusaha ketika mengulas gonjang-ganjing upaya interpelasi yang digalang anggota DPR terkait skandal KLBI/BLBI yang hingga kini memang tak kunjung usai. Tulisnya (lihat Catatan #2) :

Imbas yang terus terasakan dari terus bergulirnya isu ini (skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia - red) adalah pencitraan buruk terhadap profesi pengusaha. Seakan-akan pengusaha itu adalah pihak yang hanya mencari untung. Padahal seperti disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menutup Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kalau sekedar motifnya mencari untung, pengusaha akan memilih bermain di pasar modal daripada harus bersusah payah berinvestasi di sektor riil yang penuh resiko.

RCTI - sebagaimana juga lembaga penyiaran dan media massa swasta lain - adalah usaha sektor riil yang akan mencari dan menggali setiap peluang yang menguntungkan. Terlalu naif jika keberadaan mereka semata untuk sekedar bertahan hidup. Setiap institusi swasta memang dan harus bercita-cita menambah kekayaan dan mencetak laba yang lebih tinggi setiap akhir tahunnya.

Hanya dengan itu mereka dapat terus berkembang dan memperkokoh posisinya dalam persaingan industri masing-masing. Hanya dengan cara itu pula ia dapat mempertahankan nilai saham perusahaan induknya di bursa pasar modal tetap menarik untuk diburu dan diperdagangkan. Dan tentu tidak ada sama sekali yang salah dengan hal itu! (lihat Catatan #3).

Untung RCTI!

Dalam bisnis penyiaran televisi, setidaknya ada 3 sumber pendapatan utama yang bisa digali. Pertama adalah pemasukan yang diperoleh dari biaya berlangganan yang harus dibayar masyarakat agar dapat menyaksikan tayangan yang disuguhkan. Pendapatan ini lazimnya menjadi pemasukan utama bagi pengelola siaran berlangganan televisi multi-kanal seperti Indovision, Astro, dan Telkomvision. Di beberapa negara lain ada yang menetapkan iuran wajib bagi warganya untuk membiayai kegiatan televisi publik, misalnya British Broadcasting Corporation (BBC) yang telah melayani masyarakat Inggris sejak 1927.

Sumber kedua tentunya dari komersialisasi waktu siar (airtime) yang dapat dilakukan dengan aneka cara. Metode paling sederhana dengan menyediakan segmen-segmen komersial pendek (commercial break) di tengah tayangan. Jika program semakin populer - diukur dari jumlah dan kualitas pemirsa yang menyaksikan - maka semakin mahal pula harga jual waktu iklannya. Cara lain dengan mengasosiasikan popularitas program terhadap citra produk ataupun layanan tertentu (sponsorship). Bisa juga dilakukan melalui pendekatan kerjasama produksi sehingga pesan dan kesan dapat tersampaikan secara halus dan tak kentara (build-in).

Sedangkan sumber pemasukan yang ketiga adalah dari pemanfaatan inventaris hak intelektual dari tayangan-tayangan yang dimiliki. Sebagian tayangan asing yang diputar di televisi-televisi Indonesia selama ini merupakan program-program yang diproduksi oleh stasiun televisi negara asalnya dan pernah populer disana. Disamping dalam bentuk program jadi, hak cipta milik sebuah stasiun televisi juga dapat diperjual-belikan dalam bentuk format kreatifnya saja, misalnya untuk program kuis atau variety show.

Ketika pertama kali mengudara, sesungguhnya RCTI hanya diizinkan melakukan siaran secara terbatas. Masyarakat yang boleh dijangkau hanya mereka yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya saja. Jika ada yang berminat maka mereka terlebih dahulu harus merogoh kocek untuk membeli alat penyelaras khusus (decoder) yang kemudian disambungkan ke pesawat televisi di rumah masing-masing. Setelah itu baru siaran swasta pertama itu dapat diterima dan disaksikan. Teorinya alat penyelaras akan bekerja jika setiap bulan mereka membayar biaya berlangganan.

Jadi, untuk membatasi siaran RCTI waktu itu, pemerintah bukan semata menggunakan parameter geografis, tapi juga tingkat sosial-ekonomi masyarakatnya. Keharusan menggunakan decoder secara otomatis menjadi lapis kedua yang membatasi jumlah pemirsa televisi swasta. Biaya membeli decoder dan ongkos berlangganan bukan sekedar menciptakan kendala yang terkait dengan kemampuan masyarakat menyisihkan sebagian penghasilan agar dapat membeli kemewahan siaran televisi swasta.

Tapi juga memberi ruang kepada setiap individu menggunakan hak dan kesempatan untuk menimbang baik-buruk, untung-rugi, serta manfaat-mudarat siaran televisi yang ‘dibelinya’. Dengan demikian maka suara mereka akan nyaring dan sangat bernilai untuk diabaikan para pengelola stasiun televisi swasta.

Kenyataannya, kehadiran perdana RCTI disambut dengan suka-cita oleh masyarakat metropolitan Jakarta. Dalam kurun waktu setahun, sekitar 100 ribu decoder langsung diserap warga ibukota. Kemampuan menyebarkan alat penyelaras siaran sebanyak itu dalam waktu yang cukup singkat, tentu merupakan sebuah fenomena yang cukup berarti. Apalagi jika mempertim- bangkan jumlah dan komposisi tingkat pendapatan keluarga saat itu.

Salah satu studi yang dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) ketika mempelajari sistem jaringan jalan arteri di wilayah metropolitan Jakarta tahun 1987 lalu, menyimpulkan 16% dari 1,8 juta keluarga layak digolongkan kedalam kelompok ekonomi menengah ke atas (lihat Catatan #4).

Jika diperinci lebih lanjut 3/4 dari kelompok itu tergolong masyarakat yang berpendapatan menengah-tinggi, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran antara Rp 42.000 - Rp 140.000 per bulan. Sedangkan 1/4 sisanya tergolong berpendapatan tinggi, yaitu mereka yang membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga per bulan di atas Rp 140.000 (lihat Catatan #5).

Jika demikian maka 100 ribu keluarga yang membeli decoder ketika itu, kira-kira merupakan 1/3 dari jumlah kelompok menengah ke atas yang ada. Hal itu membuktikan betapa tingginya minat masyarakat terhadap kehadiran stasiun penyiaran selain TVRI yang selama ini selalu menjejal mereka dengan berbagai propaganda pemerintah.

Ditinjau dari tingkat pengeluaran rumah-tangga, jumlah keluarga yang tergolong menengah ke bawah tentunya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 84 persen. Meski mereka juga sangat ingin menjadi pelanggan siaran RCTI, kondisi ekonomi dan keuangannya mungkin belum, atau bahkan tidak memadai. Akibatnya laju pertumbuhan pelanggan decoder yang ditawarkan sang penyaji “Pentas Dunia di rumah Anda” (lihat Catatan #6) pada tahun-tahun berikutnya mulai menurun.

RCTI yang lahir di zaman Orde Baru itu sesungguhnya sangat ‘beruntung’. Ditengah suasana pengencangan ikat pinggang yang didengungkan pemerintah, stasiun swasta pertama tersebut justru memperoleh kucuran pinjaman yang cukup besar dari Bank Dagang Nasional (lihat Catatan #7) untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun modal kerjanya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahkan mengeluarkan rekomendasi bebas bea-masuk untuk mengimpor ratusan ribu decoder.

Sangatlah wajar jika banyak pihak yang mengkaitkan kemudahan yang diperoleh terhadap kedekatan pemiliknya dengan pusat kekuasaan saat itu. Investasi televisi swasta tentu bukan sesuatu yang mampu meningkatkan nilai ekspor ataupun menambah devisa negara. Tapi justru sebaliknya. Hampir semua peralatan diimpor dari luar negeri. Demikian pula sebagian besar program tayangannya.

Setiap tahun mereka harus berbelanja program di berbagai pasar dunia dengan menggunakan dollar Amerika ataupun mata uang asing lainnya. Industri rumah produksi yang menghasilkan program-program lokal baru mulai berkembang sekitar 5 tahun setelah stasiun itu berdiri (lihat Catatan #8).

Meski sesungguhnya capaian tingkat penyerapan decoder yang terjadi tergolong luar biasa - mengingat rendahnya angka pendapatan rata-rata masyarakat ketika itu - tapi nyatanya jumlah pemasukan yang diperoleh masih jauh dari memadai, terutama jika dibanding dengan nilai pinjaman investasi yang harus dikembalikan. Sebagian besar hasil penjualan decoder dan iuran berlangganan itu tentu masih perlu dialokasikan untuk membiayai overhead dan operasional kantor.

Sementara, dengan pelanggan yang jumlahnya baru sekitar 100.000, pendapatan dari penjualan iklan tentu belum bisa banyak diharapkan. Bagaimanapun harga jual iklan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas pemirsa yang menyaksikannya. Dalam industri periklanan, populasi 100 ribu keluarga tentunya belum cukup berarti.

Dan RCTI-pun sekali lagi memperoleh ‘kemudahan’ dalam menjalankan usahanya. Pada tahun 1991, 2 tahun setelah diizinkan mengudara secara terbatas, restu untuk melakukan siaran yang dapat langsung diterima masyarakat tanpa perlu menggunakan decoder (free to air) akhirnya diperoleh. Warga Jakarta dan sekitarnya cukup mengupayakan antena yang dapat menerima gelombang UHF (ultra high frequency) yang mudah diperoleh di pasar, lalu kemudian tinggal dihubungkan ke pesawat televisi yang ada, dan siaran RCTI-pun langsung dapat diterima.

Keberuntungan RCTI rupanya tak cukup disitu. Melalui Departemen Penerangan, pemerintahan yang berkuasa bahkan mengizinkan mereka membangun menara yang dapat memancar-teruskan (relay) siarannya kepada warga kota Bandung dan sekitarnya. Wilayah jangkauan siar RCTI seketika menjadi semakin luas.

Banyak pihak yang menduga kemudahan- kemudahan yang diperolehnya itu berkaitan erat dengan ‘upaya dan dukungan kekuasaan’ agar mereka mampu memperbaiki aliran kas (cashflow) sehingga kewajiban-kewajibannya dapat diselesaikan, terutama yang menyangkut pinjaman investasi yang diperoleh dari Bank Dagang Negara.

Dengan sistem penyiaran yang baru maka sumber pemasukan dari penjualan decoder ataupun iuran berlangganan otomatis terhenti. Tapi hilangnya sumber pendapatan itu sesungguhnya tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan pendapatan iklan yang diperoleh. Kualitas dan jumlah spot iklan RCTI justru meningkat pesat dan jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran operasional justru jauh lebih baik.

Semua itu karena efektifitas pemasangan iklan di media layar kaca meningkat drastis sejalan dengan perluasan jumlah dan kualitas pemirsa yang mampu dijangkau. Pemirsa potensial meningkat dari 400-500 ribu pasang-mata menjadi lebih dari 10 juta! Maka pada tahun 1994, setahun setelah izin penyiaran lokal ditingkatkan menjadi nasional, pinjaman investasi dari Bank Dagang Negara akhirnya berhasil dilunasi (lihat Catatan #9).

Keadilan dan Kesejahteraan Keluarganya

Ketika Departemen Penerangan mengeluarkan izin penyiaran free to air, sebuah lembaga penyiaran swasta lain (SCTV - PT Surya Citra Televisi) lahir di Surabaya. Stasiun milik pengusaha Henry Pribadi yang berkongsi dengan Sudwikatmono (kerabat Soeharto) dan Halimah Bambang Trihatmodjo (menantu Soeharto, istri Bambang Trihatmodjo) itu mendapat izin untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Mereka juga diperbolehkan memperluas jangkauan siarnya hingga ke Bali.

Preseden izin penyiaran nasional justru diawali oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Stasiun milik Siti Hardiyanti Rukmana, yang merupakan anak tertua presiden Soeharto dan Siti Hartinah itu, semula mengajukan izin penyiaran untuk mendukung upaya pemerataan dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan di seluruh Tanah Air. Sangat boleh jadi, alasan itu hanya digunakan sebagai pembenaran (justification) bagi ‘pertimbangan pemerintah dalam memberi dukungan dan kemudahan’ kepada TPI sehingga mereka dapat memanfaatkan asset dan sumberdaya milik TVRI untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Maka stasiun itupun leluasa melakukan siaran dengan menggunakan fasilitas, perlengkapan, bahkan sumberdaya manusia TVRI. Dibanding 2 stasiun sebelumnya tentu biaya yang dikeluarkan TPI sangat murah dan irit. Investasi modal yang dilakukan relatif kecil karena dengan menggunakan frekuensi dan sumberdaya TVRI mereka segera mampu beroperasi. Bukan hanya itu, merekapun serta-merta mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang selama ini dilayani stasiun plat merah itu melalui ratusan stasiun relay-nya.

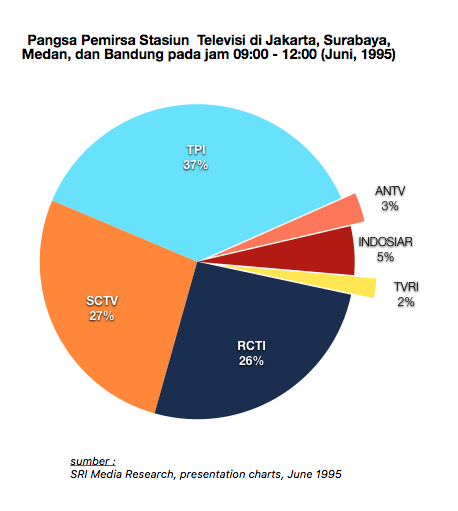

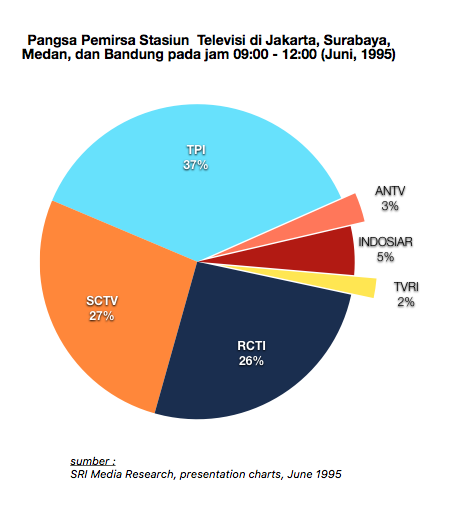

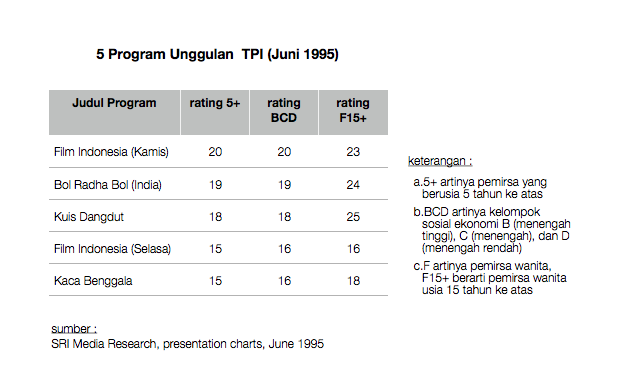

Tapi bagaimanapun TPI juga lembaga swasta yang jelas tak beda dengan kedua ‘saudara’-nya yang lahir lebih dulu. Untuk menopang ongkos sajian siaran-siaran pendidikannya - dengan tetap menggunakan fasilitas TVRI - stasiun tersebut diperkenankan menayangkan program-program lain yang lebih mampu menyedot perhatian pemirsa. TPI sempat sangat populer dengan slot program yang menayangkan film-film India dan dangdut sehingga di kalangan praktisi pertelevisian dan periklanan namanya sering dipelesetkan menjadi ‘Televisi Pembantu Indonesia’ (lihat Catatan #10).

Sesungguhnya memang tidak semua jam tayang pagi hingga siang hari digunakan TPI untuk program pendidikan. Sebagian justru digunakan untuk menayangkan program-program hiburan. Hal itu tentu menyebabkan RCTI dan SCTV merasa tidak diperlakukan secara adil sehingga mereka mulai ‘menuntut hak’ yang sama. Apalagi ternyata program-program hiburan di TPI semakin lama semakin dominan dibanding tayangan pendidikannya. Bahkan kemudian - seperti yang kita saksikan sekarang ini - tayangan pendidikan justru telah sama sekali menghilang dari layar TPI (lihat Catatan #11).

Maka sejak saat itu, izin yang diberikan kepada stasiun-stasiun televisi swasta tidak lagi untuk lingkup lokal, tapi langsung mencakup wilayah Nasional. ANTV (1993) dan Indosiar (1994) yang semula konon diizinkan untuk melayani masyarakat Lampung dan Semarang, adalah 2 stasiun swasta nasional lainnya yang kemudian mengudara dari Jakarta setelah RCTI, SCTV, dan TPI (lhat Catatan #12).

Catatan :

#1 Guru besar antropologi budaya, Koentaraningrat dalam bukunya yang berjudul “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan” (penerbit PT Gramedia Jakarta, 1984, cetakan kesebelas), kurang lebih mengatakan (halaman 43-44):

“... semua revolusi yang pernah terjadi dalam sejarah manusia selalu membawa kerusakan fisik dan mental pada masa paska-revolusinya. Sebuah revolusi pertama-tama akan mematahkan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang disertai konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan baru yang tidak mantap sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam suatu kehidupan yang tanpa pedoman.”

#2 lihat Kompas, 11 April 2008, rubrik Bisnis dan Keuangan, “Skandal Keuangan: Interpelasi BLBI dan ‘Entrepreneur’”, halaman 21

#3 Saya menganggap tulisan Suyopratomo itu ‘sangat berpotensi menyesatkan pembacanya’ karena menyiratkan keraguan akan kodrat pengusaha yang hakekatnya memang semata mencari untung. Ia juga mengesankan seolah pasar modal adalah lahan investasi yang pasti untung dan tak berkait dengan sektor riil!

#4 lihat tugas akhir Jilal Mardhani, “Pola Permintaan Perjalanan Penduduk Sebagai Pertimbangan Dasar bagi Pengembangan Sistem Angkutan Umum Koridor”, Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung, 1988, halaman 45

#5 “Arterial Road System Development Study in Jakarta Metropolitan Area”, Supporting Report No. 1, Socio-Economic and Financial Analyses, Japan International Corporation Agency, September 1987, halaman 4-22.

#6 “Pentas Dunia di Rumah Anda” adalah salah satu slogan pemasaran yang pernah dipopulerkan RCTI pada masa-masa awal. Slogan tersebut dilatar belakangi aneka tayangan asing yang menjadi sajian andalan stasiun itu, seperti serial Mc Gyver, Mission Impossible, The A Team, Home Funny’s Video, dll. Jargon lain yang kemudian berkembang setelah sejumlah tayangan produksi lokal turut meramaikan dan populer di mata pemirsa adalah “Kebanggaan Bersama milik Bangsa”.

#7 Setelah krisis ekonomi tahun 1998 sejumlah bank milik pemerintah, salah satunya adalah BDN, digabungkan menjadi Bank Mandiri. Bank lainnya adalah Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Pembangunan Indonesia, dan Bank Bumi Daya (lihat Laporan Tahunan Bank Mandiri 2006)

#8 Dominasi tayangan asing dan rendahnya porsi mata-acara lokal ketika itu sempat menjadi isu penting. Dalam berbagai kesempatan, Harmoko selaku Menteri Penerangan selalu mengeluarkan pernyataan agar jumlah program lokal pada tayangan televisi swasta dapat segera ditingkatkan, minimal 60 persen.

#9 Mengenai hal ini telah saya konfirmasikan kepada Jhony Suharyono AS yang bekerja sebagai Accounting Manager RCTI (1992-1999) melalui wawancara telepon pada tanggal 3 April 2008.

#10 Istilah ‘Televisi Pembantu Indonesia’ populer karena TPI memperoleh rating yang tinggi di siang hari, yaitu pada saat sebagian besar anggota keluarga dianggap sedang berada di luar rumah. Kondisi ini diasosiasikan seolah hanya para pembantu yang tinggal di rumah yang menyaksikan tayangan TPI. Tentunya hal tersebut tidak benar karena masih banyak rumah tangga Indonesia yang tidak memiliki pembantu dan banyak ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan memilih diam di rumah pada siang hari.

#11 Informasi ini dikonfirmasi melalui Bapak Sutanto, mantan pejabat di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTEKOM), Departemen Pendidikan, pada akhir tahun 2006. Menurutnya, gagasan awal pengembangan televisi pendidikan diajukan PUSTEKOM atas bantuan pemerintah Belanda. Proposal lengkap dikirim kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tapi tidak pernah ditanggapi.

Kemudian TPI berdiri dan mengajak PUSTEKOM bekerjasama. Sekitar tahun 1994 TPI mengakhiri kesepakatan kerjasama yang dibina setelah memutuskan tidak lagi menyiarkan program pendidikan yang sebenarnya justru menjadi latar-belakang stasiun itu berdiri.

#12 ANTV dimiliki oleh keluarga pengusaha Ahmad Bakrie (pemilik Bakrie Brothers), semula direncanakan untuk siaran lokal yang mencakup wilayah Sumatera (Lampung). Tapi ketika swasta diizinkan secara Nasional maka stasiun inipun hijrah ke Jakarta dan memulai siarannya sekitar tahun 1993. Indosiar merupakan lembaga penyiaran yang dimiliki kelompok usaha Sudono Salim, salah satu pengusaha yang berkembang pesat di era Orde Baru yang diantaranya memiliki Bank Central Asia, kelompok usaha Indofood, dll.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H