Kata "maaf" atau "ampun" menjadi sangat populer hari-hari ini. Segera setelah se-buah video sangat pendek dari yang berisi ceramah agama dari Ustad Abdul Somad (UAS) menjadi viral, orang ramai men-desak guru agama itu untuk meminta maaf.

Pasalnya, menurut sebagian orang, UAS telah melecehkan dan melukai hati pe-nganut agama Kristen/Katolik. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya justru merasa desakan permintaan maaf seba-gai tidak relevan.

Dan kita tahu anti klimaksnya. Di hadapan insan pers, seusai bertemu dengan dan mengklarifikasi kasusnya di Kantor Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI), UAS menya-takan tegas, bahwa dia tidak perlu meminta maaf.

Alasannya, apa yang diajarkannya dan yang terekam dalam video itu dilaku-kannya dalam forum terbatas dan tertutup dan dilakukan sebagai bagian dari peng-ajaran inti keyakinan agama kepada pemeluknya.

Sebagai tokoh/guruagama, beliau merasa wajib mengatakan kebenaran iman kepa-da pengikutnya, jikapun kebenaran itu menyakitkan bagi pihak lain.

Di tengah silang pendapat yang berse-liweran di ruang publik, sangat lahsulit menemukan kajian argumentatif yang mencoba membahas fenomena "me-maafkan" secara meyakinkan. Ini terjadi lantaran berbagai kajian dan pendapat itudilakukan dengan rujukan utama pada ajaran agama.

Demikianlah, UAS merasa tidak perlu me-minta maaf karena ajaran agamanya mewajibkan dia menyatakan kebenaran iman. Dan bahwa kebenaran imanitu, kalau pun kemudian menjadi "batu san-dungan" bagi orang lain, itu risiko yang harus diterima.

Bagi UAS, masalahnya bukan apakah seseorang yang menyatakan kebenaran agama itu harus meminta maaf atau tidak ketika inti ajaran agama itu melukai orang lain.

Masalahnya adalah apakah seorang guru atau tokoh agama mau dan berani menya-takan kebenaran (iman) atau sekadar mengkrompromikan dirinya dengan ke-pentingan publik.

Refleksi filosofis tidak bisa dilakukan cepat-cepat atas suatu fenomena. Argu-mentasi filosofis tidak pernah dimaksud-kan untuk menjawab pertanyaan-perta-nyaan wartawan atau keingintahuan publik secara segera.

Seorang yang melakukan kajian filosofis perlu waktu untuk menarik diri dan kemudian merefleksikannya, mempertimbangkan berbagai narasi mengenainya, menyusun argumentasi, sebelum kemudian menya-takannya secara publik.

Selain itu, argumentasi filosofis yang ingin mendasarkan diri SEMATA-MATA pada kekuatan nalar, tidak hanya menolak argu-mentasi agama sebagai satu-satunya rujukan, tetapi justru dapat memper-soalkannya.

Hal terakhir dapat menjadi tema filosofis yang menarik, misalnya mempertanyakan mengapa sebagian orang Indonesia (le-bih) suka merujuk sesuatu kepada dok-trin keagamaan?

Apakah sumber kebijaksanaan hidup lainnya telah kehilangan otoritasnya sama sekali di hadapan terlalu kuatnya argu-mentasi agama? Biarkan pertanyaan-per-tanyaan ini menjadi tema ulasan dalam publikasi lainnya.

Saya justru tertarik untuk memberikan beberapa catatan awal refleksi filosofis saya atas fenomena "maaf" dan "saling memaafkan".

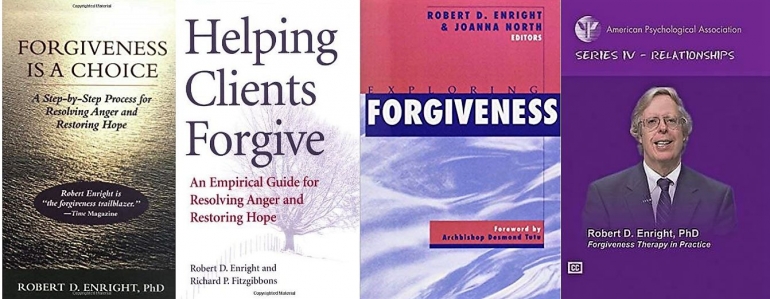

Dan beberapa pikiran dalam tulisan ini sangat dipengaruhi oleh Profesor Robert Enright, seorangpendiri "Forgiveness Sci-ence dalam beberapa publikasinya (Untuk sekadar menangkap secara singkat pe-mahaman Prof. Enright mengenai peng-ampunan, lihat misalnya artikel ini).

Dua Alasan

Sebagai ahli psikologi pendidikan dan pendiri "Forgiveness Science" yang telah mendampingi ribuan orang yang berjuang memaafkan "orang yang telah bersalah kepadanya", Prof. Enright menemukan bahwa memaafkan sebagai kebijaksaan tradisional (dia merujuk terutama kepada ajaran Kristiani yang selalu konsisten mengajarkan pentingnya memaafkan, bahkan kepada musuh sekalipun) seakan tidak menjadi fokus penelitian dan pub-likasi para psikolog sebelum tahun 1985. Ada dua alasan utama yang dapat ditelusuri, terutama dari disiplin ilmu psikologi.

Sederhananya, memintamaaf itu seakan-akan merendahkan individualitas dan subjektivitas seseorang. Apalagi itu dilakukan demi alasan agama mengingat agama (terutama agama Kristen) sedang tidak menjadi rujukan moral hidup sebagian besar orang Barat.

Menariknya, masih menurut Prof. Enright, posisi semacam ini jugadipengaruhi oleh pandangan filosofis filsuf tertentu. Dalam hal ini, Beliau misalnya merujuk secara eksplisit kepada Friedrich Nietzsche yang beranggapan bahwa memaafkan atau meminta maaf itu tanda kekerdilan, suatu moral budak yang merendahkan subjektivitas seseorang.

Padahal, temuan psikologi justru menegaskan bahwa meminta maaf itu tidakhanya menegaskan tingkat atau level kesehatan mental seseorang, tetapi juga tingkat peradaban.

Kebijaksanaan tradisional mengatakan bahwa "melakukankesalahan itu manusiawi, tetapi memberi maaf atau mengampuni itu ilahiah" tampaknya menjadi penawar terhadap pandangan Nietzsche dan para pengikutnya.

Kedua, para ilmuwan ilmu sosial sendiri -- terutama ilmuwan besar bidangpsikologi sekaliber Sigmund Freud, Karl Jung, atau Alfred Adler -- tidak merefleksikan pentingnya meminta maaf atau memaaf-kan secara cukup meyakinkan. Menurut Prof. Enright, Sigmund Freud justru menaruh perhatian berlebihan pada konflik, tertutama pada apa yang disebut-nya sebagai prinsip kenikmatan.

Kita tahu, individu dalam pemikiran Freud memiliki tiga kepribadian, yaknidiri yang sadar (ego), diri yangtidak sadar (id) dan superego.

Perilaku diri yang sadarumumnya "digerakkan" oleh diri yang tidak disadari, dan celakanya, itu adalahbentukan atau identitas diri yang terbentuk karena usaha seseorang menyesuaikandirinya dengan tuntutan superego (Catatan: Kajian ini bisa menarik, misalnya untuk menjawab pertanyaan mengapa rujukanmaaf dan meminta maaf di Indonesia cenderung lebih diarahkan ke ajaran agama.Tetapi itu perlu refleksi dan bacaan yang lebih mendalam).

Masih menurut Prof. Enright, karya-karya Alfred Adler lebih difokuskan padahakikat holistik manusia, di mana spiritualitas diposisikan sebagai bagianpenting darinya.

Bisa saja mengampuni atau meminta maaf diposisikan dalamkonteks spiritualitas atau hakikat kemanusiaan universal dari seseorang, tetapikajian lebih jauh dalam pemikiran Adler memang tidak bisa ditemukan.

Hal yang sama juga terjadi pada Carl Jung. Harus diakui, Jung memang memberi perhatian serius pada apa yang disebutnya sebagai fungsi religious manusia. Itulah sebabnya mengapa Jung memusatkan perhatian pada arketip yang disebutnya sebagai "imago atau citra Allah."

Memang menurut Jung, nilai tertinggi dari hierarki psikis manusia adalah"imago Allah", bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah usaha meng-identifikasi dan menyesuaikan diri dengan gambaran mengenai Allah.

Juga bahwa gambaran buruk mengenai Allah justru dapat menjadi penyebab ketidakseimbangan perilaku. Tetapi Carl Jung sendiri tidak mengembangkan secara serius pemikirannya mengenai mengampuni, meminta maaf atau memberi maaf, demikian klaim Prof. Enright.

Justru yang terpenting dalam perkem-bangan ilmu psikologi ketika pengam-punan, meminta maaf dan mengampuni menjadi tema sentral terjadi pada pemi-kiran Jean Piaget. Terutama dalam bukunya berjudul Moral Judgement of the Child (1932, h. 323-325), Piaget secara khusus berbicara mengenai pengampunan.

Bagi Piaget, pengampunan dan meminta maaf hanya bisa muncul bersama dengan apa yang disebutnya sebagai" ketimbal-balikan ideal" (ideal reciprocity).

Dan itu dirumuskan secara sangat sederhana oleh Piaget: Bertindak-lahsebagaimana Anda ingin diperlakukan" (Do as you would be done by).

Pandangan Piaget ini sebenarnya adalah imperatifmoral yang memerintahkan setiap orang untuk berbuat baik jika dia menginginkanorang lain juga melakukan kebaikan kepada dirinya.

Rujukan ke ilmu psikologi ini penting untuk pertama-tama menegaskan bahwa psikologi sebagai ilmu yang memosisikan tindakan memaafkan, meminta maaf atau memberi maaf sebagai tema sentral kajian dan penelitian ternyata belum mendapat tempat terhormat dalam publikasi.

Ini masih ditambah dengan minimnya pembahasan tema ini dalam penelitian, kajian dan pemikiran para dedengkot ilmu psikologi.

Bagi saya, yang menarik dari pemikiran para psikolog klasik tentunya adalah pemikiran Piaget yang mengembalikan kajian meminta maaf, mengampuni dan memberi maaf pada kaidah emas: "bertin-daklah sebagaimana Anda ingin diperlakukan".

Ditempatkan dalam konteks kegaduhan publik di Indonesia karena UAS enggan meminta maaf, dapat dikatakan secara konklusif bahwapenolakan itu sekaligus menegaskan penolakan terhadap kaidah emas.

Dengan konsekuensi bahwa UAS juga harus menerima perlakuan buruk, mispersepsi, gugatan, dan sebagainya dari orang lain (kesimpulan terakhir sama sekali tidak ilmiah, karena sekadar menyatakan sebuah konsekuensi logis daripernyataan).

Memaafkan itu Ilahiah

Kembali ke pertanyaan, apakah perlu meminta maaf? Lagi-lagi jawaban saya atas pertanyaan ini bersifat filosofis dalam arti hanya mengandalkan kekuatan nalar dan argumentasi.

Apakah pandangan agama saya ikut memengaruhi? Bisa saja itu terjadi, tetapi saya dapat pastikan bahwa itu terjadi karena apa yang saya yakini dalam agamaku mendapatkan penegasan afirmatifnya pada pandangan filosofis arus utama.

Saya mengikuti pemikiran Prof. Enright yang mengatakan bahwa meminta maaf itu adalah salah satu keutamaan publik (publicvirtue), sama seperti keutamaan keadilan, keberanian dan sebagainya.

Menarik juga untuk mencermati argu-mentasi Prof. Enright mengenai keutama-an dalam tradisi Aristotelian. Keutamaan keberanian, misalnya, demikian Prof. Enright, diperoleh seseorang berkat usahanya (pembiasaan diri) meng-hindarikan dirinya dari perilaku "terlalu berani" di ekstrem kanan dan "terlalu penakut" di ekstrim kiri.

Demikian pula meminta maaf harus dipahami. Meminta maaf harus dipo-sisikan dalam konteks ketika orang lain menyakiti atau memperlakukan kita secara tidakadil.

Sebagai keutamaan, sikap ini adalah "jalan tengah" dari sikap "menolak meng-ampuni" (karena perasaan tersakiti, ter-luka atau diperlakukan secara tidak adil) di satu sisi dan sikap "gampang mengampuni" di sisi yang lain.

Dalam arti itu pula Prof. Enright mem-bantu kita untuk menegaskan posisimoral dalam tiga hal berikut. Pertama, mengam-puni atau memberi ampun itu dilakukan pertama-tama oleh korban alias pihak yang dirugikan.

Dalam arti itu, kita juga mengertimengapa sebagian besar umat Kristen/Katolik dan pemimpin agama mereka menyarankan umat untuk memaafkan UAS.

Kedua, meskipun mengampuni dan mem-beri maaf, sikap sebagian kecil orang Kristen/Katolik yang melaporkan UAS sebagai orang yang telah menghina agama harus tetap diapresiasi sebagai sikap berkeutamaan.

Disebut demikian, karena sikap ini ber-hasil menghindarkan orang Kristen dari menjadi pribadi moral yang terlalu laksis dan terlalu pemaaf.

Ketiga, memberi penekanan pada pihak korban dan bukan pada pihak pelaku tampak bagi sebagian orang yang berpikiran seperti Nietzsche sebagai pribadi kerdil bermoral budak. Bahwa individu yang tersakiti harusnya mem-balas dengan tindakan yang setimpal.

Tetapi sekali lagi, dari perspektif psikologi, korban ingin memastikan kesehatan jiwa-nya agar tidak terganggu dengan memberi maaf dan pengampunan sembari meng-usahakan pemulihan nama baik dan pene-gakan keadilan sebagai bagian dari tun-tutan keadilan sebagai warga negara.

Kalau pun kemudian UAS meminta maaf, permintaan maaf itu tidakmengurangi tuntutan penegakan keadilan, dan itu adalah sebuah tindakan berkeutamaan dari pihak korban.

Sebaliknya, jika UAS tidak meminta maaf, pihak korban telah mengambil sikap dan tindakan mulia memberi pengampunan demi menjamin kewarasannya sebagai manusia.

Tetapi penolakan meminta maaf dari pelaku tidak menjadi jaminan bagi dirinya untuk terbebas dari tuntutan penegakan keadilan atau pemulihan nama baik dari pihak korban.

Tentu hal terakhir ini mengandaikan ber-lakunya sebuah sistem penegakanhukum yang pasti dan adil (bebas dari intervensi, terror dan tekanan massa).

Kenyataan bahwa tindakan memaafkan dan memberi pengampunan dari pihak korban yangn tidak diikuti oleh sikap meminta maaf dari pelaku telah meya-kinkan saya untuk menarik sebuah kesimpulan ini.

Bahwa sikap mengampuni dari pihak korban (dalam hal ini adalah orang Kris-ten) telah menyingkapkan sifat-sifat keilahian mereka.

Dan inisejalan dengan kebijaksanaan klasik sebagaimana yang saya kutip di atas: berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi, memaafkan dan meminta maaf itu sifatilahiah".

Dalam cara pandang yang sangat se-derhana ini saya hanya ingin mengatakan, bahwa sikap menolak meminta maaf adalah sikap mengingkari keilahian diri manusia sendiri (salah satu dimensi manusia dalam struktur diri psikologis).

Padahal pengingkaran dimensi ilahiah diri justru dapat menutup keterbukaan kepada dimensi Ilahi dalam arti Tuhan atau Yang Tak Terbatas. Dan itu dilakukan oleh seorang tokoh agama yang "memper-taruhkan hidupnya dari setiap sabda yang diwartakannya".