Suasana kelas di siang ini terasa hambar. Mahasiswa tampak sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang memainkan gadget, ada yang menatap-hampa ke luar ruangan. Beberapa tampak "ngobrol" dengan teman di sebelahnya. Ada yang meminta izin ke toilet, dan aku tahu, mereka tidak menyukai pembahasan materi.

Dan saya membiarkan suasana ini berlangsung. Saya sekadar ingin tahu, sejauh mana kelompok yang presentasi di depan dapat menguasai kelas. Pikirku, mungkin kelas akan lebih kondusif karena yang menyajikan materi adalah rekan-rekan mereka sendiri. Tetapi kenyataannya kelas tetap tidak bisa dikendalikan.

Ya, seperti biasa! Kelas Pancasila, kelas Kewarganegaraan, dan sejenisnya. Mahasiswa tampak tidak peduli. Toh topik-topik yang dibicarakan sudah banyak kali mereka dengar, malah sejak tingkat sekolah dasar. Jadi, wajar saja kalau mereka ribut. Saya juga tidak bermaksud mengendalikan kelas. Saya memilih untuk memvideokan presentasi mahasiswa.

Seusai presentasi, saya pun bertanya kepada mahasiswa lainnya, "Apakah ada pertanyaan?" "Apakah ada dari antara kalian yang mengajukan keberatan, mengklarifikasi, atau menyangga materi yang sudah dipresentasikan?" Seperti telah kuduga sebelumnya, tidak ada orang yang mengajukan pertanyaan. Bahkan pun ketika saya menunjuk seorang mahasiswa untuk bertanya, pikirannya tampak tidak bekerja dengan baik, sehingga dia tidak punya "bahan" untuk bertanya.

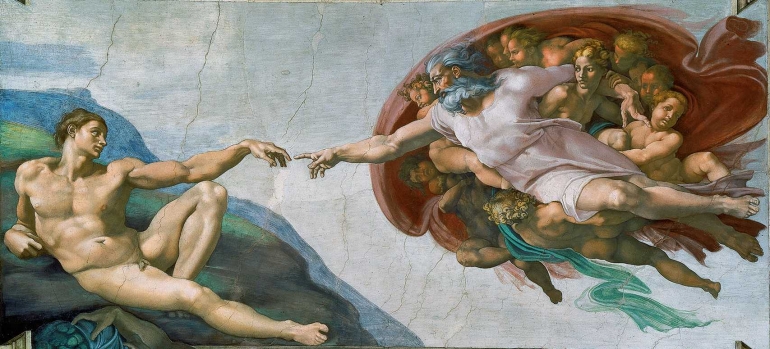

Hari ini, 7 April 2018, materi yang dibahas di kelas berjudul "Beriman Kepada Tuhan" (Believing in God). Dalam konteks kuliah Pancasila, tema ini sebenarnya berhubungan dengan Sila Pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Ketika mempersiapkan kuliah, saya tahu mahasiswa akan kelelahan membaca bab ini, pertama-tama karena jumlah materinya yang banyak (sekitar 17 halaman kertas A4 spasi tunggal). Tetapi lebih dari itu adalah cara penulisan teks itu yang tidak fokus, melebar kemana-mana dengan gaya penuturan yang tidak runtut.

"Menantang" Mahasiswa

Memprediksi suasana kelas bakal jadi seperti ini, saya memilih mendiskusikan tema Tuhan secara lebih filosofis. Ketika menyiapkan kuliah ini, saya menyempatkan diri membaca pemikiran Karl Jaspers mengenai transendensi dan agama. Meskipun tidak membaca secara detail pemikiran filsuf Jerman ini, saya mendapat gambaran besar pemikirannya mengenai transendensi dan agama, dan menurut saya, menarik untuk didiskusikan di kelas.

Mahasiswa tampak terkejut dan tidak mengerti maksud pertanyaan saya. Meskipun demikian, saya mendorong mereka untuk menjawab. Saya katakan bahwa saya tidak akan menilai apakah jawaban mereka itu benar atau salah. Saya hanya tertarik memahami argumentasi yang mereka kemukakan. Bagi saya, ketika seorang mahasiswa mengemukakan argumentasi dan mempertahankan posisinya, itu pertanda positif bahwa dia sedang berpikir. Bagiku itu sudah lebih dari cukup.

Kelompok yang presentasi berusaha menjawab pertanyaan saya, dan setelah beberapa lama saling menunggu siapa yang akan menjawab, Laurentius Rio Putera Pamungkas pun memberanikan diri menjawab. "Karena dengan beragama kita bisa menjadi orang baik, juga bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan dan permusuhan, jadi agama pasti membuat orang menjadi baik." Dengan lugunya Rio melanjutkan, "Bukan itu jawabannya, ya pak!"

Entah sudah berapa kali saya mendengar jawaban standar dan normatif semacam ini, dan itu membuatku takjub. Doktrin dan ajaran yang dikemukakan guru-guru agama ternyata rupanya telah berhasil "memenjarakan" pemikiran orang-orang muda ini sebegitu rupa sehingga mereka tidak melihat kemungkinan lain untuk berpikir secara berbeda.

Tiba-tiba Prima Sekar Veda Uno, seorang mahasiswi di floor meminta waktu untuk memberi tanggapan, dan segera saya berikan. Rupanya dia ingin menanggapi pertanyaan saya yang kedua. Katanya, "Identitas itu yang membuat kita mengenal Tuhan dengan nama tertentu. Tetapi saya tidak yakin, apakah identitas yang menempel pada Tuhan yang aku yakini memosisikan Tuhanku sebagai yang lebih unggul dari Tuhan orang lain."

Saya pikir kelas ini mulai "gila". Provokasi saya lumayan berhasil. Mahasiswaku sudah mulai berpikir, dan saya yakinkan sepertiga dari mereka mulai serius berpikir. Sekarang giliran saya menyampaikan refleksi saya lebih lanjut. Dan inilah posisi refleksi saya. Pertama, mari kita mengasumsikan bahwa Tuhan ada, dan titik berangkat kita adalah Tuhan ada. Mari kita juga sepakat bahwa Tuhan itu sebuah identitas yang kita berikan kepada suatu realitas transenden, realitas yang melampaui ruang dan waktu kita, dan bahwa realitas itu benar adanya.

Ketika berbicara mengenai yang transenden, Karl Jaspers tampak menegaskan dua hal sekaligus. Di satu pihak, kebenaran itu hanya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah elemen dari suatu alteritas radikal dalam nalar. Di lain pihak, kebenaran (baca: realitas transenden) itu tidak lebih dari pengalaman nalar sendiri akan keterbatasan-keterbatasannya.

Pertanyaannya, apakah realitas transenden itu ada atau eksis hanya karena nalar menyadari keterbatasannya dalam memahami dirinya? Atau, memang realitas transenden itu benar-benar eksis?

Kedua, jika kita mengasumsikan bahwa Tuhan tidak ada, apakah realitas transenden itu dengan sendirinya ada atau juga tidak ada (non-existent)? Mahasiswa menjawab bahwa realitas transenden itu tetap ada. Menurut Jaspers, jika realitas transenden itu memang benar-benar ada (eksis), nalar yang berhadapan dengannya harus mengalami semacam penyingkapan diri ada (disclouser) terhadapnya.

Dalam penyingkapan diri itu, masih menurut Jaspers, "yang-lain" (otherness) atau yang transenden atau alteritas itu membiarkan dirinya "dialami" dan diinterpretasikan nalar. Dalam konteks itu, yang lain atau yang transenden itu tidak tampil ke kesadaran dalam totalitasnya, tetapi sebagai momen atau realitas yang telah terinterpretasikan.

Jika Tuhan atau realitas transenden itu memang benar eksis, memiliki nama tertentu itu tidak penting dari segi dia. "Kebutuhan" untuk memiliki nama itu lebih merupakan kebutuhan manusia. Bisa jadi itu merupakan cara paling sederhana untuk memperlihatkan keterbatasan nalar dalam memahami relasinya dengan realitas transenden, bahwa dengan memberi nama, maka Tuhan dapat dilokalisir, diberi isi, diposisikan dalam ruang dan waktu tertentu?

Tetapi identitas itu juga penting sebagai penegasan bahwa Tuhan yang sekarang dipahami nalar itu tidak hanya berbeda, tetapi juga lebih tinggi atau lebih luhur dari tuhan-tuhan lain. Dua hal ini Nampak nyata dalam klaim identitas Tuhan oleh agama-agama samawi.

Belajar dari Perdebatan

Lalu, apa relevansinya bagi diskusi kita hari ini, terutama dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Saya ingin mengutip Karl Jaspers untuk mendukung argumentasi saya. Kata Jaspers, agama seringkali gagal mengenal dan mengakui bahwa transendensi itu dapat terjadi atau dapat menyatakan dirinya dalam banyak cara. Juga bahwa kebenaran transendensi tidak dapat dibuat konkret sebagai rangkaian pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi faktual.

Pernyataan semacam ini berdampak serius dalam cara kita memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Adalah tepat bahwa negara RI tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi pada keterbukaan dan keyakinan akan adanya Tuhan. Dalam arti itu, posisi saya jelas, bahwa Tuhan yang ditegaskan dalam Sila Pertama itu lebih tinggi posisinya dari Tuhan sebagaimana diklaim agama-agama. Itulah Tuhan dalam totalitasnya, dalam keseluruhan keberadaannya.

Dalam konteks pemikiran Jaspers, konkretisasi yang transenden (Tuhan) dalam identitas agama tertentu dan mengklaimnya itu sebagai kebenaran tidak hanya mengkerangkeng Tuhan dalam rasionalitas tertentu, tetapi juga menutup kemungkinan bagi penyingkapan diri Tuhan dalam cara yang lain.

Cara pandang seperti ini juga sebenarnya memudahkan kita berelasi dengan orang yang berbeda agama dan keyakinan. Relasi antarmanusia seharusnya berangkat dari keyakinan epistemik bahwa Tuhan sebagai realitas transenden itu mungkin saja menyatakan dirinya dalam diri dan kesadaran orang lain, dan bahwa orang lain itu menangkap dan memahami dia dalam cara yang berbeda dibandingkan dengan saya.

Keyakinan epistemik semacam ini yang akan memampukan kita untuk -- dalam setiap relasi antarmanusia -- mengklaim diri dan mengklaim keyakinan agamaku sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal, sekali lagi mengutip Jaspers, yang transenden dapat menyingkapkan diri dalam berbagai cara.

Kembali ke dua pertanyaan yang saya ajukan di atas. Pertanyaan pertama -- mengapa manusia merasa bahwa lebih baik percaya pada Tuhan daripada tidak -- harus dijawab dengan menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah bagian dari tuntutan nalar, kesadaran akan keterbatasan dirinya, tetapi sekaligus penegasan bahwa Tuhan yang dipahami dalam suatu momen bukanlah totalitas dari Tuhan atau realitas transenden itu. Kesadaran ini seharusnya juga menjadi imperatif bagi kita untuk tidak memaksakan kebenaran agama kita.

Pertanyaan kedua dapat dijawab dengan mengatakan bahwa identitas atau penyebutan kita mengenai siapa itu Tuhan memang penting. Kalau ternyata benar bahwa Tuhan pernah menyatakan dirinya kepada nabi tertentu dan seperti itu identitas dia, kita justru senang, karena Tuhan sendiri menyatakan sebagian dirinya kepada manusia dan memberi ruang bagi nalar untuk memosisikannya sebagai dzat yang dapat dialami, jadi Tuhan bersifat eksistensial. Bahkan karena itu, Tuhan dan kehadirannya dapat memengaruhi perilaku tertentu yang baik, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi itu karena kebutuhan manusia untuk menjadi baik dan sempurna, dan bukan kebutuhan Tuhan. Tuhan tidak berkurang kediriannya kalau pun identitasnya tidak pernah dinyatakan.

Chintya , salah seorang mahasiswa saya, menyimak penjelasan saya, lalu mengajukan semacam penyimpulan demikian: agama dapat memutlakkan realitas transenden tertentu dan mengklaimnya sebagai kebenaran tunggal. Dan itu bisa berdampak pada bagaimana agama yang memaksakan klaim kebenaran tunggal itu kepada orang lain. "Jika pun ini benar," demikian Chintya,, "hal semacam itu berbeda dengan pengalaman saya."

Lanjut Chintya, "Saya berasal dari keluarga Buddha tetapi seluruh pendidikan dasar dan menengah saya ada di sekolah Kristen Methodis. Tetapi sampai hari ini saya masih tetap seorang Buddha, dan bagi saya, agama itu tetap sebuah pilihan dari seseorang yang sedang mencari Tuhan."

Sebagai penutup, saya hanya ingin meneguhkan Chintya Dengan mengatakan bahwa sebaiknya demikian. Kalau pun kita terpapar dengan Tuhan dalam identitas tertentu dan dibesarkan dalam narasi keagamaan yang penuh dengan identitas tertentu itu, baik untuk diingat, bahwa yang transenden dapat menyingkapkan diri dalam cara lain dan kepada orang lain. Jadi, sangatlah sewenang-wenang kalau kita memaksakan Tuhan kita sebagai satu-satunya realitas transenden yang benar dan unggul.

Apakah memangn seperti itu realitas transenden atau Tuhan itu dalam totalitas dirinya? Saya pun tidak tahu dengan pasti!

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI