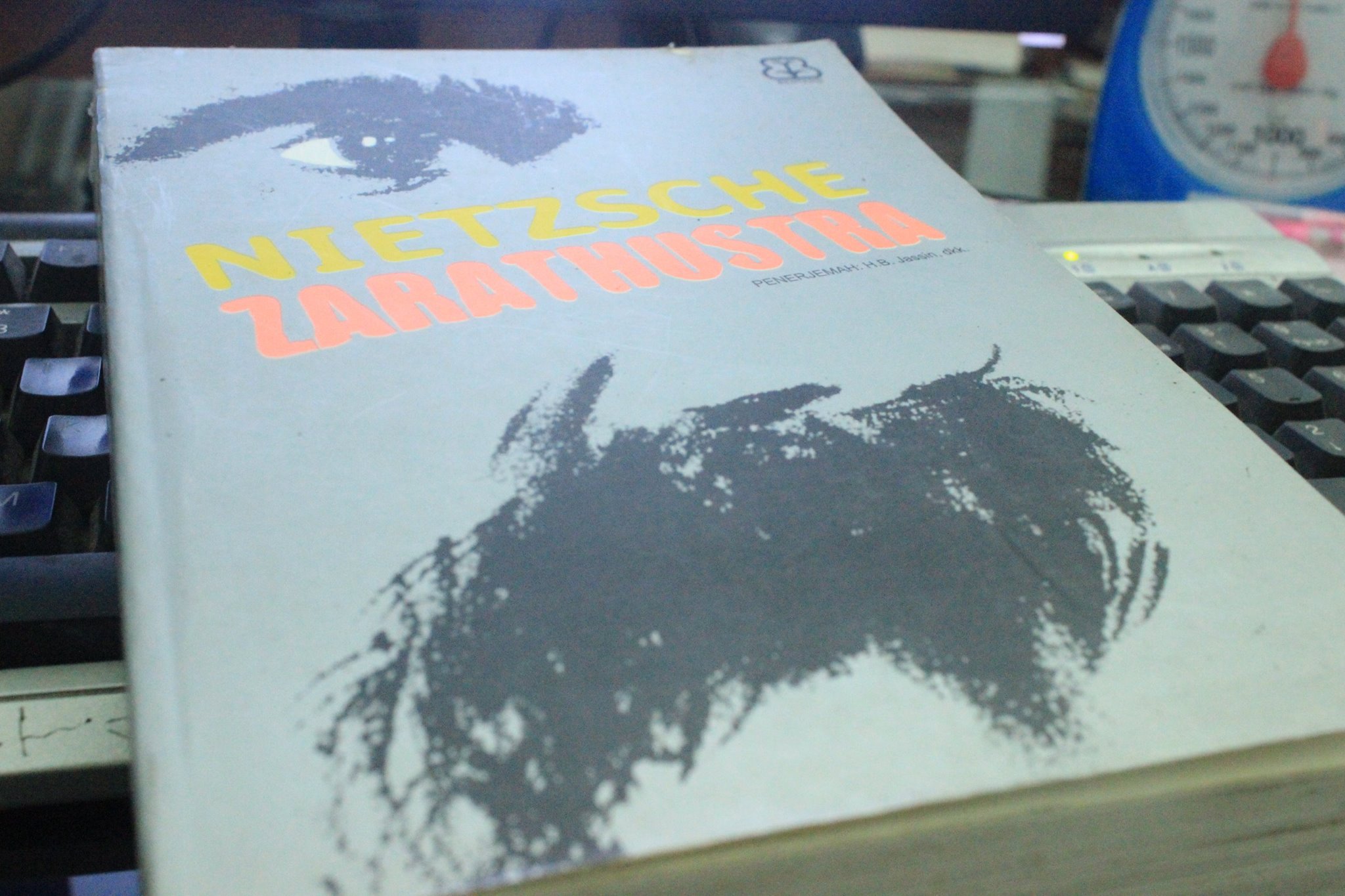

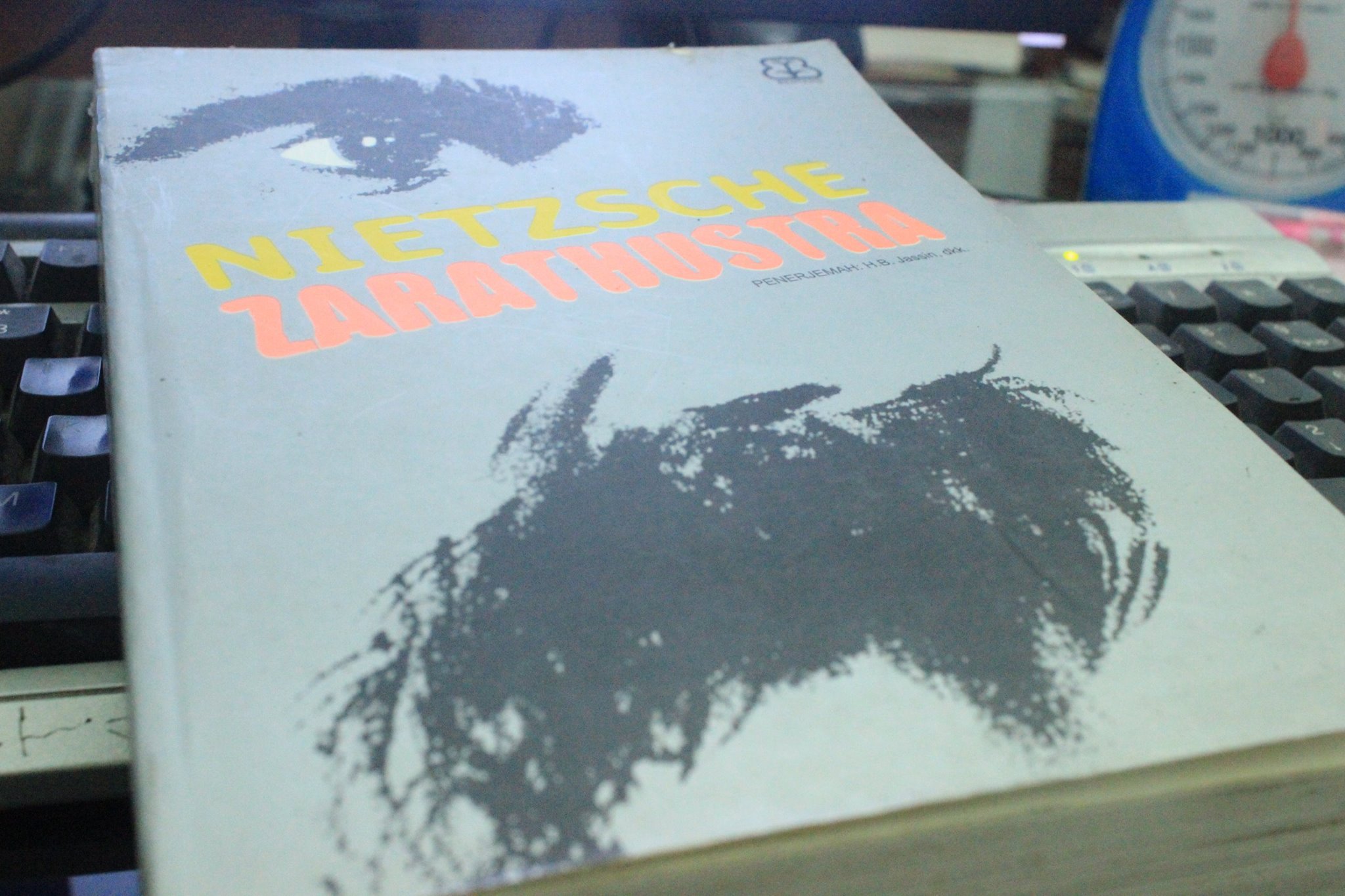

[caption caption="Cover buku Zarathustra terbitan Bentang Budaya"][/caption]

ENTAH BULAN BERAPA, tahun 2001, hari dan tanggal lupa. Yang kuingat kalau saja ada jam di tanganku bisa kusebutkan jam 3 sore. Tapi ini soal buku, bukan waktu. Berulang kali buku tebal bercover dominan silver itu kutimang-timang, dan diletakkan lagi ke raknya, dalam hati berkata-kata “beli-tidak-beli-tidak-beli...!” Bukan soal apa-apa harganya cukup lumayan untuk kantongku waktu itu: 45ribu. Sebagai perbandingan saja sebulan kerja sebagai tukang bersih-bersih (mungkin semacam opas dalam cerita-cerita Pramoedya) di sebuah kantor yang tak kusebutkan namanya waktu itu dapatnya 150ribu. Akhirnya, entah hasutan dari mana, buku itu kubeli juga, segera kubawa ke kasir sambil menyerahkan hampir 30 persen gajiku waktu itu.

Cover bukunya bergambar kumis + mata thok. Benar. Itu buku Zarathustra magnum opus Nietzsche terjemahan HB. Jassin terbitan Bentang, salah satu penerbit dari Jogja. Konon buku ini salah satu pegangan para pemberontak, nihilis, atheis, dan entah apa lagi yang diasosiasikan dengan pria berkumis tebal “pembunuh tuhan” ini. Bahkan Hassan Tiro dulu terilhami dari bab-bab Sang Pengelana yang ada di buku ini ketika menggagas gerakan aceh merdeka. Yah, sekarang masalahnya bagaimana harus bertahan dengan uang yang ada untuk hidup sebulan ke depan. Semoga bisa kenyang membolak-balik lembaran sabda zarathustra yang berat karena memang mungkin ditulis dengan darah—Nietzsche bilang ”dari semua tulisan, yang aku cintai apa yang ditulis dengan darah. (infomasi: sebungkus di warung nasi ampera padang waktu itu rata-rata Rp.5.000)

Bukan sekali-dua harus rela mengurangi uang makan dan transport demi sebuah buku, terutama dengan buku-buku Bentang yang covernya selalu membikin jatuh cinta pada pandangan pertama itu. Lain kali ketika datang ke toko buku itu lagi—sebuah toko buku yang sebenarnya lebih banyak memajang buku-buku rohani katolik, aneh juga menemukan buku-buku pembunuh tuhan di antara buku-buku pemuja tuhan—mataku terpana dengan dengan buku bercover orang-orang yang tak jelas, sedang merenung, suana suram tampak jelas dari sana. Judulnya Pemberontak karangan Albert Camus terjemahan (semoga benar karena saya tak memegang bukunya) Max Arifin. Setelah hitung kancing baju, akhirnya buku ini juga kubawa pulang dengan rasa penuh kemenangan di atas rasa setengah kelaparan yang akan didera sebulan ke depan.

Bulan-bulan berikutnya Metamorfosis Kafka, Republik Plato, Bor Putuwijaya, Abangan Priyayi Sapardi Djoko Damono, Psikologi Imajinasi Sartre berturut-turut kubeli menambah koleksi perpustakaan pribadi.

Buku Bentang memang punya keistimewaan tersendiri. Lain dari yang lain. Terutama dalam cover dan layout halaman dalam. Sekali tengok saja, dari pilihan warna, desain cover, layout dalam, kita langsung bisa memastikan kalau itu Bentang bukan yang lain. Saya tak bisa mendiskripsikannya lebih dalam, tapi kalau di sodorkan 2 buku mana Bentang dan mana Gr—tak disebutkan kepanjangannya—maka dengan cepat pasti dapat menentukan: ini! Soal ini konon ada sebuah buku yang membahasnya, judulnya—kalau tak salah—merupa buku karangan koskow dan declare! karangan salah satu bos buku terbitan Jogja, sayang aku belum pernah membaca.

Tak hanya Bentang, buku-buku penerbit asal Jogja yang punya ciri khas yang lain dari yang lain, juga banyak didapatkan di toko buku itu waktu itu; Studen Hijo Marco Kromo dari Aksara, Aku Ingin Jadi Peluru Indonesia Tera, Orang Aneh Albert Camus dari Matahari, dan lain-lain.

***

2 TAHUN YANG LEWAT. Saya sudah menjadi pedagang buku—tepatnya buku-buku bekas langka dan ½ langka. Bersama seorang kawan yang kusebutkan namanya sebagai Eko Manurung, mendirikan kedai bekas online bertitel Jejak Langkah. Tak pelak! Nama itu memang sangat-sangat terpengaruh bahkan menjiplak plek salah satu judul tetralogi buku Pramoedya Ananta Toer, walaupun belakangan kutahu Haji Agus Salim juga mempunyai judul buku yang sama. Sebagai pedagang buku agenda rutin adalah keluar masuk lapak buku mencari-cari kira-kira buku mana yang bisa dibeli dan dijual lagi. Dan lapak yang kerap dikunjungi adalah toko buku yang dulu banyak menjual buku-buku Jogja termasuk Bentang. Tapi nihil. Buku-buku itu sudah tidak ada lagi bekasnya lagi, bahkan ketika ditanyakan ke penjaga toko dibilang “stoknya habis”.

“Mana tahu ada hubungi, ya!” kutingalkan nomer HP ke penjaga toko.

“Ya!” katanya.