Ribut-ribut soal LGBT, khususnya transgerder yaitu waria, membawa saya ke awal tahun 1970-an di Kota Padangsidimpuan, dulu ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, kira-kira 450 ke arah barat daya Kota Medan.

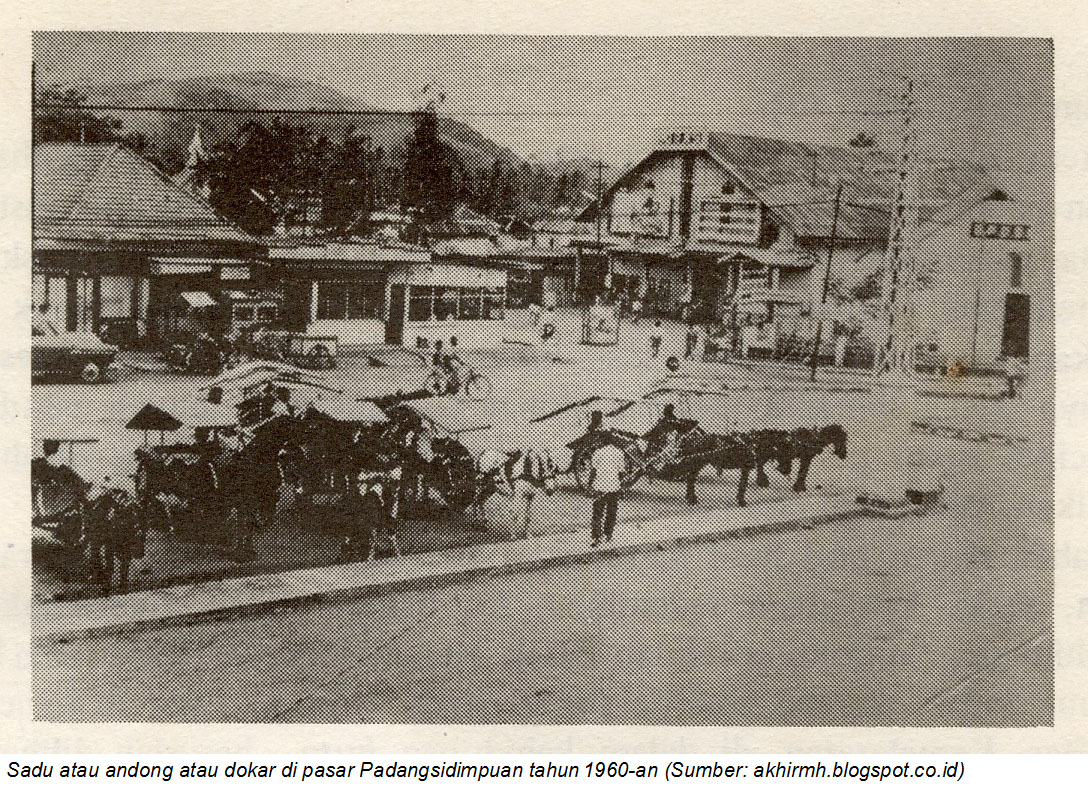

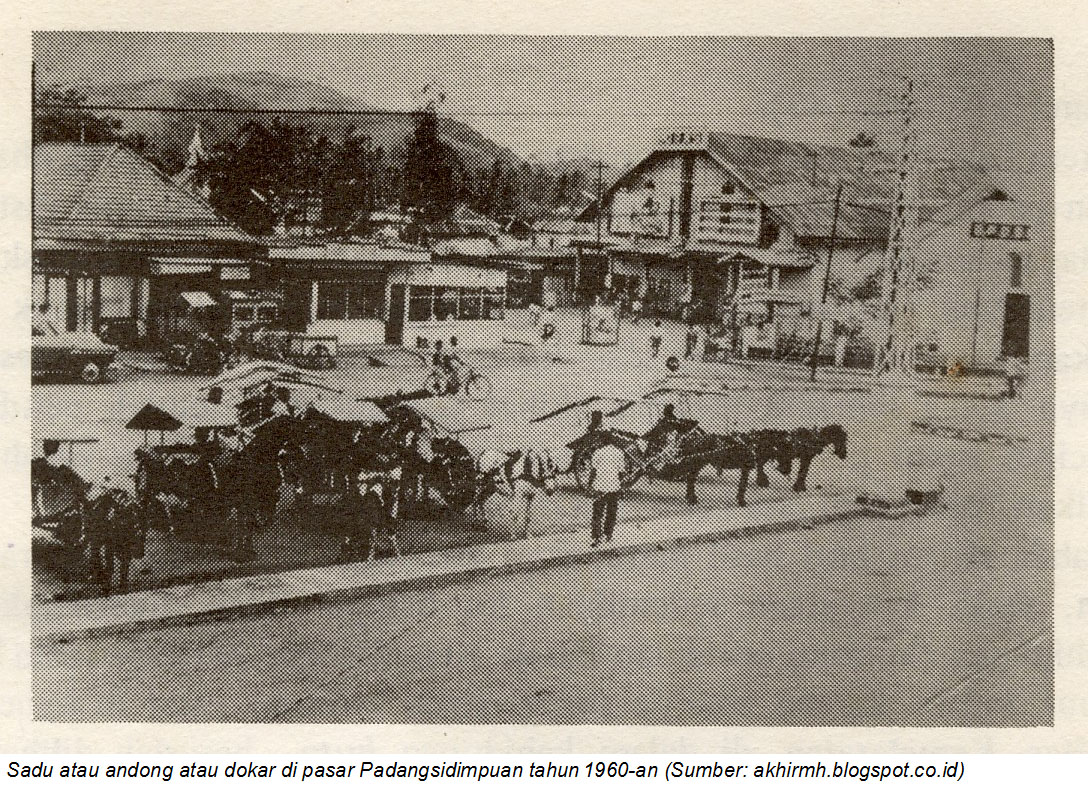

Waktu itu bersekolah di sebuah SDN di Kelurahan Padangmatinggi, Kota Padangsidimpuan. Alm Damang (ayah: HM Syarif Soripada Harahap) mempunyai dua ekor kuda dan satu ‘sadu’ (dokar atau andong). Di masa itu belum ada becak, ojek dan angkot sehingga sarana transportasi dari desa-desa ke pusat kota hanya dengan sepeda angin atau sadu.

Di kampung, sekitar tiga kilometer dari pusat kota, tidaklah mudah mencari tenaga kerja untuk jadi sais dokar, di kampung disebut parsadu’, karena umumnya kerja di sawah dan jadi sopir atau kernet bus dan truk.

Sais silih berganti. Suatu hari datanglah seseorang yang menawarkan diri jadi sais. Perawakan laki-laki, tapi penampilan perempuan. Orang-orang di kampung menyebut sebagai ‘banci’ atau bahasa prokemnya ‘ciban’. Orang tadi berumur duapuluhan tahun. Tidak bekerja. Tinggal dengan empat orang saudara, kakak dan adik, bersama seorang ibu. Salah satu abangnya sopir bus pekan-pekan yaitu bus kecil yang trayeknya hanya dari satu pasar ke pasar lain.

Alm Damang dan Dainang (ibu) menerima dia, sebut saja Aci, sebagai sais sado kami. Trayek sado itu hanya dari kampung, Padangmatinggi, ke pusat kota Padangsidimpuan, di kampung disebut pasar. Jam kerja sadu mulai pukul 07.00 – 14.00.

Aci, tinggal berseberangan kampung yaitu Aek Tampang, hanya menjalankan sadu yaitu mulai dari memasang peralatan, semacam pelana, yang diikatkan ke dua batang kayu memanjang ke depan, sampai sadu jelan ditarik kuda.

Ketika itu sama sekali tidak ada pikiran apa pun tentang Aci. Sebagai remaja yang duduk di bangku SMP ketika itu tidak ada pembicaraan ramai tentang banci. Lagi pula waktu itu istilah waria belum ada. Setiap hari sepanjang jalan Aci menerima berbagai macam cercaan dan hinaan. Ada juga laki-laki yang gatal mencolek Aci.

Aci jadi salah satu tumpuan keluarganya. Mereka pendatang di kampung itu sehingga tidak punya sawah dan ladang. Biar pun ada beberapa laki-laki yang datang menawarkan diri untuk jadi sais, tapi Damang memilih Aci. Mungkin, pertimbangannya adalah kondisi kehidupan keluarga Aci.

Media yang ada hanya radio itu pun hanya RRI Nusantara III Medan, radio Malaysia, VOA, BBC, ABC dan siaran luar negeri lain yang ditangkap melalui gelombang AM. Lepas salat subuh radio Ralin di rumah menangkap siaran-siaran luar negeri untuk mendengar berita dunia. Maklum, dengan antene yang dipasang ke pohon kelapa justru tidak bisa menangkap RRI justru lebih jelas siaran luar negeri.

Koran yang sampai ke kampung hanya Harian “Mimbar Umum” Medan yang datang terlambat satu atau dua hari. Alm Damang langganan Majalah “LIFE” dan “National Geographic” melalui pos serta jadi semacam BSF di daerah karena pekerjaannya sebagai panitera pengganti di kantor pengadilan negeri. Maka, tiap malam pun dia menonton film di bioskop dan saya selalu dibawa tiap malam sejak SD, tapi ketika sudah di SMP saya pergi sendiri menonton. Biar pun film untuk 17+ saya bisa masuk dengan pakai celana panjang karena salah satu karyawan di bioskop itu uda (oom).

Tentu saja informasi tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) belum ada waktu itu. Saya sendiri tidak paham karena yang saya ketahui waktu itu Aci itu disebut banci. Ini saja.

Hubungan saya dan adik-adik dengan Aci seperti biasa. Kami menghargainya dengan panggilan yang umum, maaf, saya lupa. Aci memanggil Damang dan Dainang dengan panggilan Angkang (Abang/Kakak).

Saya lupa berapa lama Aci kerja jadi sais. Belakangan dia berhenti. Sadu dan kuda pun dijual karena tidak ada yang mengurus.

Nah, saya bandingkan dengan situasi sekarang di abad ke-21 dengan informasi yang luas, pola pikir yang cerdas, saluran informasi yang banyak, tapi resistensi dan penolakan terhadap waria justru jauh lebih besar. Padahal, informasi tentang LGBT dalam kaitan dengan kehidupan sosial sangat banyak sehingga membuka wawasan yang luas.

Jika dibandingkan dengan awal tahun 1970-an informasi dan pengetahuan tentang waria nyaris tidak ada. Mungkin yang ada hanya pemahaman orang-orang tua berdasarkan pengalaman empiris.

Dengan kondisi itu ternyata alm. Damang bisa membuka diri memberikan pekerjaan kepada seorang banci yang menjadi sasaran cercaan masyarakat luas. Saya tidak bisa membayangkan kalau hal itu dilakukan sekarang yaitu seorang waria jadi sais dokar.

Dari sisi lain saya melihat alm Damang sudah memahami kesetaraan jender sehingga dia tidak mempersoalkan penampilan fisik Aci. Tentu saja waktu itu kesetaraan jender belum dikenal. Walaupun tidak sedikit yang mencaci dan mengejek dengan berbagai tuduhan Damang tetap pada pendiriannya yaitu mempekerjakan Aci sebagai sais dokar.

Saya sudah lama tidak pulang kampung sehingga tidak tahu persis kondisi Aci. Tapi, kalau dia sudah berpuluang, semoga lapang-lapang di kubur dan dapat ampunan dari-Nya .... Amin .... ***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H