Oleh: Rinorsa Duane Agusta, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian 2019.

Aristoteles pernah berkata bahwa manusia merupakan animal rationale. Ya, manusia atau Homo sapiens pada dasarnya tidak lain adalah "hewan" yang tergolong ke dalam kelompok mamalia. Kendati diciptakan dengan kemampuan berfikir melebihi hewan lain, manusia tidak akan pernah lepas dari sifat biologis aslinya. Salah satu sifat yang dimaksud adalah dorongan seksual atau libido (lubido dalam Latin). Sebagai mamalia, dorongan tersebut diasosiasikan oleh androgen—semakin tinggi level testosteron seseorang semakin banyak keterlibatannya pada aktivitas seksual, baik itu laki-laki maupun perempuan (Edwards & Booth, 1994; Sherwin, 1994; dalam Fisher, 2006). Ini merupakan sesuatu yang alamiah. Ketika terekspos pada stimulus seksual, otak melepaskan senyawa kimia, dopamin, yang berfungsi menghantarkan kenikmatan, gairah, hasrat, atraksi, dan lain-lain (Kuszewski, 2010). Lebih dari itu, dopamin bertanggung jawab atas dorongan dan motivasi sehingga dipercaya sebagai salah satu penyebab timbulnya adiksi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika "ena-ena" atau aktivitas seksual sering dimetaforakan sebagai kenikmatan surgawi.

Meski demikian, kombinasi antara faktor biologis, pengalaman, dan lingkungan memegang peranan dalam menentukan kapan, di mana, dan seberapa sering seseorang mengekspresikan dorongan seksualnya (Nyborg, 1994 dalam Fisher, 2006). Terutama, faktor sosiokultural dan agama turut serta menentukan perilaku seksual seseorang. Hal ini tentunya akan bergantung pada masing-masing kelompok masyarakat. Di Indonesia misalnya, hubungan seksual pranikah (apalagi di usia remaja) masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Grafik 1 menunjukkan, 97% dari 1.000 orang sampel di Indonesia mengatakan bahwa hubungan pranikah antara orang dewasa tidak dapat diterima secara moral, terlebih antara remaja. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat, German, dan Britania Raya, survei melaporkan lebih dari 80% penduduk muda di negara tersebut telah melakukan hubungan seksual pranikah pada saat usia remaja yang mengindikasikan bahwa hal tersebut dianggap wajar (Chamie, 2018).

Grafik 1. Persentase Pendapat Orang Mengenai Hubungan Seksual Pranikah Orang Dewasa

![Grafik [1]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/15/screen-shot-2019-03-15-at-11-51-33-5c8b2fe495760e10f04faa22.png?t=o&v=770)

Ironisnya, batasan-batasan yang dibentuk oleh norma dan agama terkadang tidak selalu ditaati. Alternatif-alternatif lain kemudian dipilih sebagai wujud reaksi dari insentif yang diberikan oleh batasan tersebut "baca: membelot". Padahal, tampaknya perbuatan yang dilakukan merugikan. Alhasil, motif perbuatannya acap kali dipandang tidak logis. Analisis-analisis ilmu ekonomi lantas dapat digunakan untuk melihat keberadaan rasionalitas dibalik itu.

Seks dan Rasionalitas

Kopulasi—penetrasi penis ke dalam vagina—bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan hasrat seksual. Seks oral atau berciuman pun cukup untuk merangsang dan mencapai orgasme. Bahkan, penyaluran gairah seks tidak harus terikat pada jumlah pelaku. Masturbasi, mengonsumsi konten pornografi, atau sekadar berfantasi mengenai sesuatu yang berbau seksual dan merangsang ialah contoh dari banyak alternatif yang dapat dilakukan secara mandiri.

Terlepas dari faktor biologis, dasar rasionalitas juga melatarbelakangi keputusan individu untuk melakukan hubungan seks, beserta bentuknya. Seks oral menjadi contoh yang menarik. Terdapat studi oleh peneliti di Johns Hopkins Bayview Medical Center yang menemukan bahwa di antara tahun 1994 dan 2004, penduduk muda Amerika Serikat berumur 12 hingga 24 tahun yang baru saja melakukan seks oral meningkat dua kali lebih banyak, bahkan lebih (meningkat dari 16% menjadi 32% untuk laki-laki dan 14% menjadi 38% untuk perempuan). Tidak hanya itu, Professor Jonathan Zenilman dari Johns Hopkins University mengemukakan, 75% hingga 80% pasien (remaja dan dewasa) di kliniknya mengaku kadang melakukan seks oral (Harford, 2008). Angka ini meningkat dari tahun 1990 ketika hanya setengah dari perempuan dan seperempat dari laki-laki yang melakukannya. Jelas bahwa tren seks oral di Amerika Serikat meningkat pada periode tersebut.

Jika kita gali, motif ekonomi di balik mode seks berupa oral cukup sederhana. Perlu diingat bahwa orang yang rasional, dalam kaca mata ilmu ekonomi, merespon pada tradeoffs dan insentif. Dikutip dari Harford (2008), perubahan costs-benefits mengakibatkan perilaku seseorang berubah dan orang rasional akan menimbang masa depan juga masa kini untuk mengantisipasi konsekuensi yang timbul dari perbuatannya. Untuk fenomena seks oral, manfaat yang diperoleh dari hubungan seksual tentunya retorik terutama laki-laki. Akan tetapi, dari segi biaya, kopulasi ternyata menjadi lebih mahal untuk dilakukan oleh remaja dibandingkan dengan seks oral, setidaknya untuk kasus di Amerika Serikat.

Pertama, edukasi yang intens mengenai penyebaran HIV/AIDS menyebabkan biaya untuk melakukan kopulasi menjadi lebih tinggi—risiko besar terkena penyakit kelamin menular dibanding biaya melakukan seks oral yang mungkin bagi perempuan hanya nyeri di tenggorokan (Harford, 2008). Kedua, lanjut Harford, beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan remaja perempuan yang akan melakukan aborsi untuk mengabarkan atau meminta izin kepada orang tua. Dampaknya, biaya hamil bagi remaja menjadi lebih mahal sehingga hubungan seksual dengan risiko hamil yang kecil menjadi lebih "menguntungkan". Sebetulnya, alat kontrasepsi dapat menjadi solusi bagi kedua masalah tetapi biaya (eksplisit) tambahan perlu dikeluarkan. Dengan demikian, seks oral menjadi substitusi terdekat yang memiliki costs-benefit lebih baik.

![Model [1]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/15/screen-shot-2019-03-15-at-12-04-51-5c8b32e57a6d887ab80e6fd6.png?t=o&v=260)

![Model [2]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/15/screen-shot-2019-03-15-at-19-43-16-5c8b9e1895760e1f1d37f562.png?t=o&v=260)

![Grafik [1]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/15/screen-shot-2019-03-15-at-11-51-33-5c8b2fe495760e10f04faa22.png?t=o&v=260)

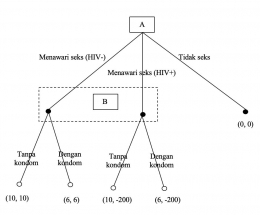

![Model [1]](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/03/15/screen-shot-2019-03-15-at-12-04-29-5c8b32b60b531c7d57798466.png?t=o&v=260)