Earthing, bertelanjang kaki dan membiarkan telapak kaki menyentuh tanah dipercaya membawa kesembuhan. Sama halnya dengan grounding dalam listrik, dengan menginjak tanah dan membiarkan tubuh bersentuhan langsung dengan bumi, ibu bumi, maka elektron-elektron bebas dari tanah akan mengalir ke tubuh, membuat aliran energi di tubuh menjadi lancar. Kelelahan, sukar tidur, stress, vertigo dipercaya sembuh dengan earthing ini, alias dengan bertelanjang kaki.

Konon para sahabat Rasulullah, di masa lampau, di masa-masa damai, akan tampak bangga memperlihatkan bekas-bekas luka perang akibat tebasan pedang musuh, yang memenuhi badannya. Mungkin semacam tanda perjuangan. Di sini bekas perang luka badar, ini akibat perang uhud, bekas luka ini akibat perang khandaq. Begitu mungkin.

Ada kalanya anak-anak saya ingin diceritakan kisah masa lalu saya. Yang bagi anak-anak sekarang terasa seperti dongeng. Biasanya saya memulainya dengan memperlihatkan telapak kaki sendiri. "Lihat, telapak kaki ayah yang keras, tampak selalu kusam dan banyak guratan dan luka di sana-sini". Begitulah saya memulai cerita.

Sama halnya dengan para sahabat Rasul yang bangga dengan bekas luka-luka di tubuhnya, saya juga sedikit membanggakan jejak-jejak di telapak kaki. Ini semacam artefak kehidupan yang saya jalani sendiri. Mirip garis-garis kambium di sebuah batang pohon yang menandakan usia. Garis-garis di telapak kaki, seolah sebuah garis pengalaman hidup. Saya menganggapnya begitu.

Hampir seluruh masa kecil saya bertelanjang kaki. Bukan sekadar tidak mampu membelikan sandal. Tapi memang kondisi mengharuskannya demikian. Sawah, situ, bukit-bukit, kolam, sungai dan ladang adalah medan permainan, juga medan pekerjaan. Usia sandal baru tidak sampai satu minggu. Biasanya berujung di putus talinya, atau terbenam di lumpur. Ketimbang beli lagi yang baru dan tidak banyak berguna, mending tidak pakai alas kaki sekalian. Begitu prinsipnya.

Masa kecil yang kebanyakan di luar (outdoor), dan hanya saat menjelang tidur saja di dalam rumah, membentuk pola pikir dan cara pandang tertentu. Bayangan saya tentang rumah yang besar adalah rumahnya kecil tapi berhalaman luas dan penuh pepohonan. Di beberapa rumah tradisional, konsep rumah memang cenderung minimalis, artinya memaksa penghuni rumah untuk bekerja di luar rumah, dan baru masuk ke rumah saat tidur saja.

Karena kebiasaan sejak kecil ini, jika melihat tanah-tanah kosong, kering dan tandus, terasa miris dan sedih. Sering ada dorongan untuk mengolahnya. Mengumpulkan sampah dapur, daun-daun pepohonan dan limbah ternak, lalu mengangkutnya ke tempat pengomposan di pinggir sawah, hampir menjadi rutinitas harian di masa kecil saya.

Didikan keluarga, terutama kakek dan nenek untuk selalu memanfaatkan dan mengolah tanah, memakmurkan bumi, tampak kuat. Saya merasakan sebuah ikatan yang kuat dengan bumi, tanah yang dipijak. Ini juga alasan, ketimbang membangun ke pinggir untuk rumah yang sekarang dihuni, mending ke atas, dan menyisakan ruang/space yang banyak untuk tanah (lebih dari 50%). Di samping memberikan kesempatan untuk air hujan meresap dengan lebih ke dalam tanah, juga bisa dimanfaatkan untuk kebun kecil-kecilan.

***

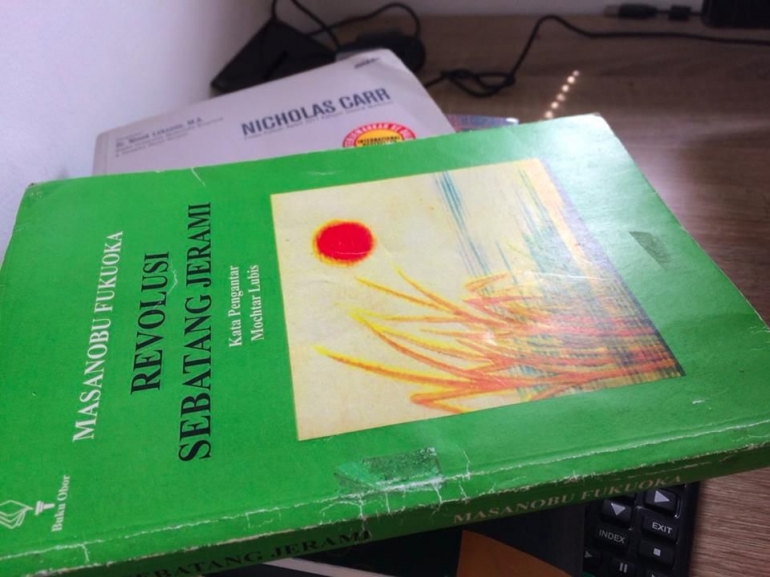

Masanobu Fukuoka, seorang Jepang, bukan seorang petani sembarangan. Di samping lulusan sarjana mikrobiologi, boleh dikata, menurut hemat saya, dia adalah seorang filsuf. Filsuf di bidang pertanian. Dia menjadi petani bukan sekadar profesi, tapi sudah menjadi way of life, pandangan hidup. Ia paham betul cara bertani secara holistik dan cara bertaninya ini, bisa dibuktkan secara empiris.

"Revolusi sebatang jerami" adalah tagline yang diusung Fukuoka. Perlakuan terhadap sebatang jerami, menandakan sebuah revolusi paradigma dalam bidang pertanian. Lebih jauh lagi, sebuah revolusi kemanusiaan.

Ide dasar Fukuoka adalah bertani tanpa "bekerja". Artinya bertani dengan meminimalisir peran serta manusia, termasuk turunan-turunannya: pupuk kimia, pestisida, rekeyasa genetik dll. Bertani dengan sealami mungkin. Gugatan Fukuoka lebih jauh lagi, ia menentang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Bagi Fukuoka, prinsip dasar bertani adalah : hidupi dulu diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Sebatang jerami adalah penanda. Kita tahu, jerami adalah keluaran dari proses panen yang dianggap sampah. Tapi bagi Fukuoka, justru dari sampah inilah, sebuah revolusi digaungkan. Sebatang jerami yang tercecer dipungut Fukuoka, disatukan dengan jerami-jerami lainnya, lalu tanpa perlu dipotong atau dibakar, digeletakkan begitu saja bertebaran secara alami di bekas lahan panen padi.

Secara alami, membusuknya jerami, lalu menjadi kompos ,dalam rentang waktu tertentu, sampai tanahnya menjadi siap ditanami benih. Di saat inilah waktu yang teoat untuk menyemai benih. Pengendalian hama, air, cara bertanam, siklus menanan dibuat sealami mungkin. Dan hasilnya, terbukti nyata mengalahkan cara pertanian modern dengan sekian pupuk kimia, pestisida, boros air dan kualitas makanan yang terdegradasi.

Revolusi sebatang jerami adalah revolusi cara kita hidup: Mengubah Sampah Menjadi Emas.

***

Butuh 25 sampai 40 tahun untuk mengubah tanah yang sudah terkontaminasi kimia, yang keras dan kering menjadi lembut dan penuh humus, begitu menurut Fukuoka. Sebuah upaya dan perjuangan sepanjang sisa hidupnya. Bagaimana upaya Fukuoka mentransformasi tanah/bumi, sejatinya adalah upaya mentransformasi cara pandang terhadap tanah itu sendiri.

Tanah bukan sekadar alat atau mesin produksi semata. Ia adalah semesta yang melingkupi kita. Bagian pembentuk jasad kita: air, udara, bumEarthing, bertelanjang kaki dan membiarkan telapak kaki menyentuh tanah dipercaya membawa kesembuhan. Sama halnya dengan grounding dalam listrik, dengan menginjak tanah dan membiarkan tubuh bersentuhan langsung dengan bumi, ibu bumi, maka elektron-elektron bebas dari tanah akan mengalir ke tubuh, membuat aliran energi di tubuh menjadi lancar. Kelelahan, sukar tidur, stress, vertigo dipercaya sembuh dengan earthing ini, alias dengan bertelanjang kaki.

Bersentuhan dengan alam: menginjak tanah, menghirup udara, merawat mata air, diterpa sinar mentari sebagai sang api, adalah episode yang melekat dengan kehidupan seoarang insan. Tanpa itu semua, gagasan pemakmuran bumi, sebagai tugas manusia, mandat dari Gusti, tidak akan membumi. Karena amal membutuhkan ruang waktu, dan kosenp ruang adalah empat unsur, semesta di mana kita berpijak.

Karena itu, hampir di semua tradisi-tradisi dunia, khususnya di Indonesia, ketika seorang bayi/anak mulai merangkak dan berjalan, ia harus diperkenalkan untuk menginjak tanah, menyentuh bumi. Di jawa di kenal sebagai tedhak siten (tedhak siti) yang artinya menginjak/turun tanah. Di Sunda disebut "turun taneuh". Di suku-suku melayu, dayak juga dikenal upacara ini.

Sebuah ritual atau prosesi adat diselenggarakan, adalah dalam rangka mengIlahikan sebuah kurun, kejadian atau sebentuk ruang. Kejadian dimana terdapat transisi di dalamnya, atau kejadian penting. Lalu kemudian dimistifikasi, dibuat Ilahi, sebagai bentuk doa syukur, atau doa minta perlindungan. Kelahiran, pernikahan, kematian adalah prosesi yang umum ditradisikan.

Tentu saja, menginjak tanah adalah proses penting juga, dimana seorang anak, pertama kalinya disentuhkan dengan semestanya. Tradisi digelar, doa dipanjatkan, berharap anak tersebut, kelak menjadi pemakmur bumi, sesuai mandat Gusti kepada setiap insan.

Begitulah, Fukuoka adalah jelmaan-jelmaan petani yang memiliki pijakan tehadap bumi dan semestanya. Revolusi sebatang jerami, adalah bagaimana mengolah apa yang dianggap sampah, tak berguna.

Cara hidup dan cara pikir Fukuoka layak digali kembali, di tengah zaman kewolak-walik: petani memakan raskin, nelayan kekurangan protein, ulama yang tidak faqih, dokter yang penyakitan, pedagang yang selalu rugi dan tak bisa bersedekah. Pasti ada yang salah dengan cara pandang kita. Cara pandang yang tidak membumi.

**

Anak saya yang tengah, si Ayya yang cantik lalu bertanya, "terus kapan Bapa belajar dan baca bukunya?"

Saya jawab, "kalo pergi ke sekolah, yah sambil baca buku. Pernah lagi baca buku, terasa ada yang hangat di kaki, eh ternyata nginjak ee kebo". Dan anak-anak pun tertawa lepas.i/tanah dan api adalah diri kita sendiri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H