[caption caption="Ilustrasi (sumber: 4.bp.blogspot.com)"][/caption]

Tahun 1998 perusahaan mainan Lego merilis robot Mindstorms yang dilengkapi mesin mini. Robot dilengkapi berbagai sensor dan bisa bergerak sendiri. Pasar menyambut antusias dan penjualannya tinggi. Tak hanya anak-anak dan remaja yang beli, tapi juga penghobi robotik. Tiga minggu kemudian, beberapa komunitas bikin masalah. Mereka meretas mesin Mindstroms, melakukan reversed engineering dan memprogram ulang sensor, motor dan perangkat kontrol. Mindstorms jadi jauh lebih atraktif. 'Dengan lugunya', komunitas ini mendatangi Lego dan menunjukkan hasil hack atau retasan mereka. Tujuannya adalah memberi masukan agar Lego bisa mengembangkan Mindstorms yang lebih atraktif seperti hasil retasan.

Melihat robot kebanggaan mereka diretas, Lego marah besar dan berencana menuntut kelompok peretas ini secara hukum. Mindstorms tidak dijual untuk dimodifikasi, apalagi diretas. Niatnya adalah menjual robot sebagai end-product, dan konsumen tidak usah 'keminter', apalagi meretas. Faktanya, konsumen Lego ternyata lebih pintar daripada para insinyur robotik Lego. Tapi beberapa petinggi Lego rupanya dapat ilham: kenapa tidak dibiarkan saja para peretas ini mengembangkan inovasi dan kreativitas yang justru bisa meningkatkan nilai produk?

Alih-alih menuntut, pada Mindstorms berikutnya Lego menuliskan kalimat ini di kotak kemasan: Right to Hack! Silakan Diretas.

Sejak saat ini robot Mindstorms bebas untuk diretas, dioprek, diprogram ulang, dll. Bahkan Lego menyediakan laman khusus bagi konsumen untuk mengkreasikan Mindstorm-nya sendiri. Mindstorm saat ini jadi salah satu produk andalan Lego yang produknya dirilis berdasarkan masukan dari konsumen.

REMIX CULTURE

Secara alamiah, manusia pasti akan selalu mencoba menerabas batas yang ditentukan oleh otoritas untuk meningkatkan nilai dan menerima manfaat maksimal bagi pribadi maupun komunitasnya. Dalam bahasa industri, consumer telah berubah menjadi prosumer. Konsumen sekarang tak lagi jadi pihak penerima pasif produk dan jasa. Tak sebatas ingin menilai dan menyuarakan pendapat, mereka juga ingin meningkatkan nilai produk/jasa itu sendiri. Salah satu caranya adalah meretas. Bagi kelompok ini, peretasan bisa bermotif beragam: keingintahuan, berinovasi, pengakuan, kecintaan atau motif ekonomi karena ingin dapat hasil maksimal dengan biaya minimal. Semuanya adalah motif-motif alamiah manusia.

Apa sih yang sekarang tidak diretas? Mulai iPod sampai tas Hermes, dari Playstation sampai sandal Crocs. Tentu ini merugikan inovator dan produsen. Secara hukum dan moral, ia juga tak bisa dibenarkan. Tapi mampukah otoritas dan industri menghadapi peretasan yang merupakan motif alamiah ini semata-mata lewat pendekatan hukum?

Tidak. Lego sudah membuktikannya. Dalam dunia yang terbuka dan terhubung seperti sekarang, kejeniusan serta kreativitas kolektif dan ledakan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh setiap orang di muka planet ini tidak lagi bisa dibendung. 100 situs boleh saja diblokir hari ini, tapi di internet tersedia jutaan proxy yang bisa dipakai gratis untuk bypass. 1.000 nama situs diblokir, tinggal ganti nama domain yang harganya cuma $10/tahun. Akhirnya otoritas dan industri hanya main kucing-tikus dengan para peretas. Persoalannya, si tikus jauh lebih banyak, lebih pandai dan lebih bekerjasama dibanding si kucing. Sialnya lagi, ekosistemnya lebih mendukung si tikus menang. Di Kemeterian Kominfo sana duduk segerombolan orang yang dibayar oleh pajak rakyat dan tugasnya memelototi dan mencatat nama-nama situs yang akan diblokir. Dan mereka tahu mereka pasti kalah dalam pertarungan panjang dan tak seimbang ini. Mau sampai kapan?

Alih-alih diberangus, 'kejahatan' yang satu ini mesti dirangkul dan dijadikan produktif. Microsoft menyadari ini. Sudah bosan menjerit-jerit Windows dibajak belasan tahun. Akhirnya 2015 Windows 10 dirilis gratis. Apakah Microsoft akan rugi karena Windows 10 gratis? Jelas tidak. Karena mereka hadir dengan model bisnis baru yang diandalkan lewat jumlah user, data mining dan (akan hadir) periklanan.

20 Agustus kemarin pemerintah mengumumkan memblokir 22 situs yang menyebarluaskan kopi film, terutama dalam negeri, secara ilegal. Tujuannya adalah melindungi hak kekayaan intelektual. Baiklah, bisa kita terima. Tapi sampai kapan itu bisa tegak dalam dunia internet yang hacker-friendly?

Sampai kapan industri film atau musik ingin melawan konsumennya sendiri? Sampai kapan industri sanggup membayar pengacara bertarif tinggi untuk melumpuhkan satu demi satu pembajak atau peretas yang mati satu tumbuh sejuta? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak akan bisa dan tak akan sanggup melawan konsumen dan peretas dalam pertarungan panjang.

Tanpa ada niat membenarkan pelaku pembajakan dan peretasan, yang mesti dilakukan oleh industri adalah mengubah model bisnis mereka. Termasuk model produk yang open-platform dimana setiap konsumen/orang bisa berpartisipasi meningkatkan nilai.

Lawrence Lessig, aktivis pengurangan pembatasan hukum atas hak cipta, merek dagang, dan spektrum frekuensi radio, menyebutkan kita tengah hidup dalam Remix Culture. Tak ada lagi produk final karena setiap orang akan melakukan pencampuran (remix) untuk meningkatkan nilai. Teknologi kolaboratif seperti internet mempermudah prosesnya.

Dalam musik, contoh nyata remix culture ini ada dalam mashup: mengkomposisikan karya musik eksisting menjadi karya baru lewat penggabungan atau modifikasi. Dalam hukum industri, mashup bisa dianggap pembajakan. Mirip dengan kisah Lego di atas, sebuah produk tidak boleh diutak-atik. Tapi mashup bertebaran di internet. Di Indonesia ada Eka Gustiwana sebagai salah satu musisi mashup tenar. Dubsmash yang ngetop akhir-akhir ini adalah platform mashup.

Yang melakukan 'pembajakan' mashup kebanyakan ini adalah para fans musisi atau lagu yang mereka mashup. Karena suka, maka mereka mashup. Hasil mashup mereka bagikan di media sosial. Artinya musisi dan label dapat promosi gratis. Mereka setia menonton musisi itu di televisi atau membayar tiket untuk konsernya. Kalau si artis jadi bintang iklan, mereka beli produknya. Mereka ikuti akun media sosial si musisi sehingga bisa jadi buzzer. Bagi musisi atau label, mashup adalah pembajakan. Tapi bagi pelakunya, mashup adalah tanda cinta, loyalitas dan kontribusi mereka kepada musisi. Lalu apakah aset berharga ini harus dimusuhi atau ditangkapi?

Melawan pembajakan musik dalam bentuk apapun hanya akan menguras waktu, energi dan uang. Tak mungkin menang. Sebaliknya, musisi atau label yang bersikeras mengambil jalur ini rentan menempatkannya pada posisi public enemy: dimusuhi, dimaki dan ramai-ramai dibikin tidak laku lagi.

Yang diperlukan oleh industri musik saat ini, kata Lessig, adalah menciptakan musik yang terbuka bagi partisipasi kreativitas. Dalam industri musik model bisnis sebenarnya juga sudah berubah. Musisi atau label tak lagi mengandalkan pemasukan dari penjualan lagu. Tapi dari honor memanggung, bintang iklan atau film, merilis produk unik, buzzer media sosial, dll.

FILM SEBAGAI HIBURAN MULTI-PLATFORM

Industri film 'masa lalu' -- dan umumnya saat ini -- hanya punya tiga cara menghasilkan uang: tiket bioskop, jual DVD dan jual film ke televisi. Faktanya, dari waktu ke waktu penjualan DVD terus menurun meski tanpa pembajakan. Awalnya adalah penyewaan DVD, kini menjadi video on demand (VOD). Motifnya sama: mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Kalau bisa keluar uang Rp10.000 lewat VOD kenapa harus beli DVD Rp100.000?

Begitu juga dengan tiket bioskop. Untuk menikmati film baru, orang tak harus lagi ke bioskop. Cukup nonton berbayar di Netflix -- yang belum hadir di Indonesia. Bayar 1, bisa ditonton ramai-ramai. Kenapa harus keluar uang Rp500.000 untuk nonton bioskop 10 orang kalau Rp10.000 dari VOD bisa menonton film yang sama beramai-ramai?

Kehadiran teknologi VOD seperti Netflix nyatanya telah mengubah industri film yang dulu diandalkan dari penjualan tiket -- yang bila laku keras disebut Box Office. Dulu dari jumlah tiket (satu orang satu tiket) popularitas film bisa diukur. Tentu saja masih akan ada orang yang akan duduk di ruang gelap selama dua jam bernama bioskop untuk menonton film. Tapi dengan VOD pengukuran Box Office tidak relevan lagi.

Sekarang industri film sudah makin sadar bahwa selama ini mereka mengabaikan elemen-elemen lain dalam bisnis hiburan. Mereka tak lagi terpaku pada bisnis tontonan layar lebar. Mereka sadar bahwa secara umum tugasnya adalah menghibur. Kata Jerry Bruckheimer, produser terkenal Hollywood, "Kami berada dalam bisnis hiburan. Kami akan menghibur anda di bioskop, tivi dan game."

Langkah itulah yang diambil industri film yang memutuskan memutar mencari arah lain ketimbang hanya memaki-maki jalan buntu pembajakan. Daripada sibuk mengubah orang (baca: memburu pembajak), lebih baik mereka mengubah dirinya sendiri. Film layar lebar saat ini juga tayang sebagai serial tivi. Avenger contohnya. Spiderman hadir di game, laku keras pula. Merchandise turut dirilis. Bahkan kartu kredit saya pun edisi Batman. Maklum, I'm the night!

Lalu, siapa sih yang sebenarnya mengonsumsi film bajakan itu? Mereka yang justru tidak suka dengan film itu atau ragu-ragu dengan kualitasnya. Fans (mayoritasnya) tidak menonton film bajakan karena harus menunggu DVD (yang kemudian dibajak) yang rilis 3-4 bulan setelah tayang di bioskop. Fans tidak sanggup menunggu selama ini. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun agar film atau artis kesayangan mereka rilis dan sesegera mungkin menyaksikannya. Dan semua film tayang perdana di bioskop.

Mungkin ada yang beranggapan begini: semua sekarang bisa diretas atau dibajak. Film bikin game, dibajak. Bikin merchandise, dibajak. Lalu bagaimana?

Ya putar otak. Industri sekarang tidak lagi berjalan secara plan and push -- direncanakan lalu diwujudkan. Dulu semua bisa rapi terencana dan terantisipasi. Namun teknologi yang meledakkan ilmu pengetahuan dan kolaborasi telah membawa industri ke competitive dynamic. Makin kecil peluang untuk diprediksi karena setiap orang (peer) bisa melakukan perubahan besar dalam seketika yang mengubah lansekap bisnis. Kecepatan adaptasi manusia, terutama bisnis, sangat dibutuhkan di era ini. Terlebih teknologi selalu bersifat disruptif, ia merusak dan membunuh. Seorang bocah di antah berantah bisa menghasilkan inovasi yang akan meruntuhkan bisnis besar anda dalam semalam. Mark Zuckerberg hanya perlu waktu kurang dari 2 tahun untuk meruntuhkan raksasa Myspace dan Friendster. Hanya dalam waktu beberapa bulan Nadiem merusak 'bisnis' ojek pangkalan yang lestari berpuluh tahun.

MENGHADAPI GENERASI DENGAN GEN PERETAS

Don Tapscott pengarang buku international best seller-nya berjudul Macro Wikinomics: New Solutions for a Connected Planet, menyebut Generasi Y atau Net Generation (Netgen) hidup dengan illegal nature. Melakukan tindakan-tindakan ilegal sudah tertanam dalam 'gen' mereka. Tidak untuk menekankan bahwa ia adalah generasi jahat, tapi kreatif dan inovatif seiring dengan ledakan ilmu pengetahuan dan kolaborasi mereka dengan orang lain di internet. Tak hanya soal nature mereka terhadap produk dan jasa, tapi juga sampai pada politik dan demokrasi. Di era ini lah presiden dicacimaki, diancam, difitnah -- yang semuanya ilegal. Jadi, saya mendukung bila Presiden Jokowi tak usah ambil langkah hukum atau menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden. Percuma. Bahkan bisa jadi public enemy. Karena yang dihadapi ini adalah 'gen' yang hidup dalam organisme di ekosistem hacker-friendly.

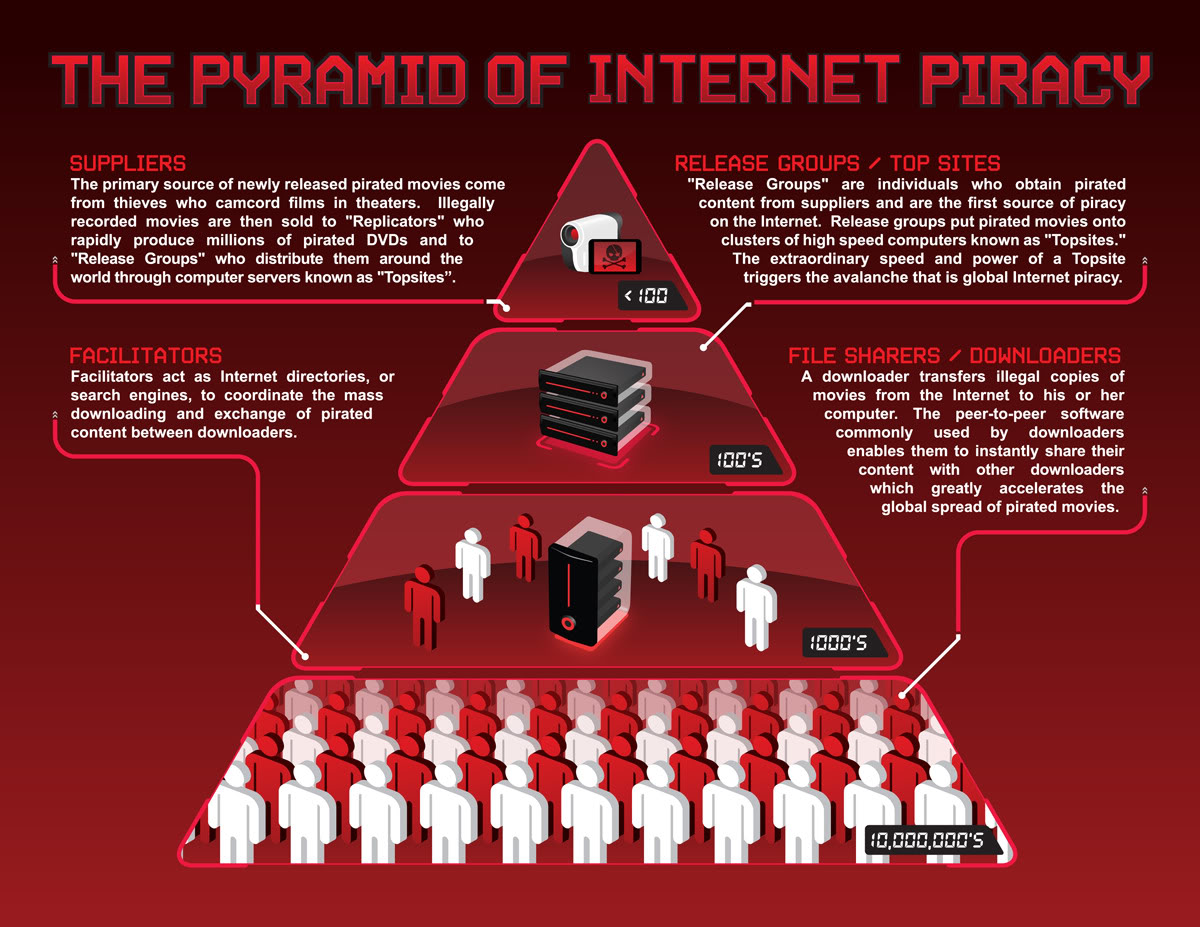

[caption caption="Hierarki pembajakan di internet (sumber: yunoinfo.com)"]

Di akhir 90-an generasi ini sudah kenal Napster, situs berbagi musik ilegal. Lalu hadir Torrent dan Pirate Bay. Hadirnya online dan cloud storage membuat distribusi makin mudah didiversifikasikan. Hadirnya web 2.0 yang merujuk pada teknologi situs interaktif dan kolaboratif, membuat pengantaran pesan jadi lebih mudah dan masalah bisa dipecahkan bersama. Orang bisa dengan cepat tahu di situs sana bisa unduh ini dan di situs sini bisa unduh itu.

Memblokir situs, terlebih lagi situs berbagi berkas seperti film dan musik, alangkah sia-sianya. Karena yang diblokir adalah nama situs atau domain. Domain baru hanya perlu 3 menit dibeli seharga $10/tahun. Apalagi situs berbagi film dan musik bajakan itu hanya landing page. Berkasnya disimpan di situs-situs online storage yang didalamnya bercampur berkas legal dan ilegal. Tak mungkin diblokir. Mungkin pemerintah atau pemilik hak cipta akan minta pengelola online storage menghapus file itu. Bila pun dihapus, hanya perlu 5-15 menit untuk memindahkan berkas ke online storage lain yang jumlahnya ribuan. Proses si tikus kabur dan cari sarang baru hanya dalam hitungan menit atau jam. Sementara proses si kucing dalam menguber bisa berhari-hari atau berminggu-minggu karena birokrasi. Ini salah satu alasan si kucing tak bisa menang. Itu pun pertukaran berkas secara perorangan (peer to peer) melalui torrent belum dihitung.

Tapi, kita bisa memaklumi langkah pemerintah melakukan pemblokiran, karena itu memang tugas mereka atas amanat UU. Kalau tak diblokir malah keliru. Namun dari sini kita bisa tahu bahwa hukum bukanlah instrumen terbaik dalam melawan pembajakan. Kita juga tidak membenarkan pembajakan. Di dunia yang sempurna tidak ada pembajakan. Tapi kita tidak hidup di dunia seperti itu. Dunia kita telah berubah dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hanya yang adaptif saja yang bisa bertahan. Dan menangisi atau memakinya tidak akan membawa kita kemanapun. (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H