Ons Utoro, komandan Sastra Bulan Purnama, selalu tidak kehilangan cara dan akal mengumpulkan para praktisi seni-sastra guna bersilaturahmi, ngobrol ngalor-ngidul.

Lewat pesan WhatsApp, lelaki humble ini mengirimkan pesan ke Bey Saptomo (praktisi kethoprak, penulis), Krishna Mihardja (sastrawan Jawa), Yuli Purwati (kreator digital), Dhanu Priyo Prabowo (pengamat sastra Jawa), Agus Suprihono (ketua karawitan Arumsari), dan Hendro (fotografer).

"Hari ini, Minggu (30/4/2023), jam 16.30 diajak syawalan rica-rica di rumah Dedet Setiadi. Ketemu di sana ya."

Dedet Setiadi yang dimaksud adalah penyair (sastrawan) kelahiran Magelang, 12 Juli 1963, lulusan Universitas Sebelas Maret yang telah malang-melintang berkesastraan di Jawa Tengah.

Antologi yang memuat puisinya antara lain Puisi Indonesia 87 (DKJ), Konstruksi Roh ( UNS 1984), Vibrasi Tiga Penyair ( Tiwikrama, 1996 ), Jentera Terkasa (Forum Sastera Surakarta-TBJT,1998), Rekontruksi Jejak (TBJT,2011 ), Equator ( Yayasan Cempaka Kencana Yogyakarta, 2011), Requim bagi Rocker ( Taman Budaya Jawa Tengah --Forum Sastera Surakarta, 2012 ), Antologi Penyair Indonesia dari Negeri Poci 4 Negeri Abal-Abal (2013), dan Apokalipsa Kata (2021).

Rumah Ibu

Rumah Ibu

tiangnya tak pernah kropos

tegak menyangga kenangan

centong kayu, centhing bambu

tabah menunggu matang beras di tungku

teko dan cangkir di meja kayu

menatapku setajam aroma teh pahit ibu

dari jendela separuh pintu

ke sumur belakang aku mencari-cari wajahku

ada ketepel dan tiga kelereng peluru

yang membutakan burung derkuku

juga sarung berdebu yang kulempar

saat mangkir ke surau

milih berburu jangkrik

atau sembunyi di bilik

di pohon jambu masih tersimpan jejak kaki

agar terbebas dari tatapan pak kyai

Agaknya, rumah (omah) memiliki arti tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini setidaknya terbukti dari kegigihannya mempertahankan rumah tabon yang terlihat jadul di antara rumah-rumah lainnya di Pakunden.

"Dari dulu saya membayangkan bahwa yang namanya rumah ya seperti ini. Njawani. Ada jejak regol, pendapa, senthong, dan longkangan," ujar Krishna.

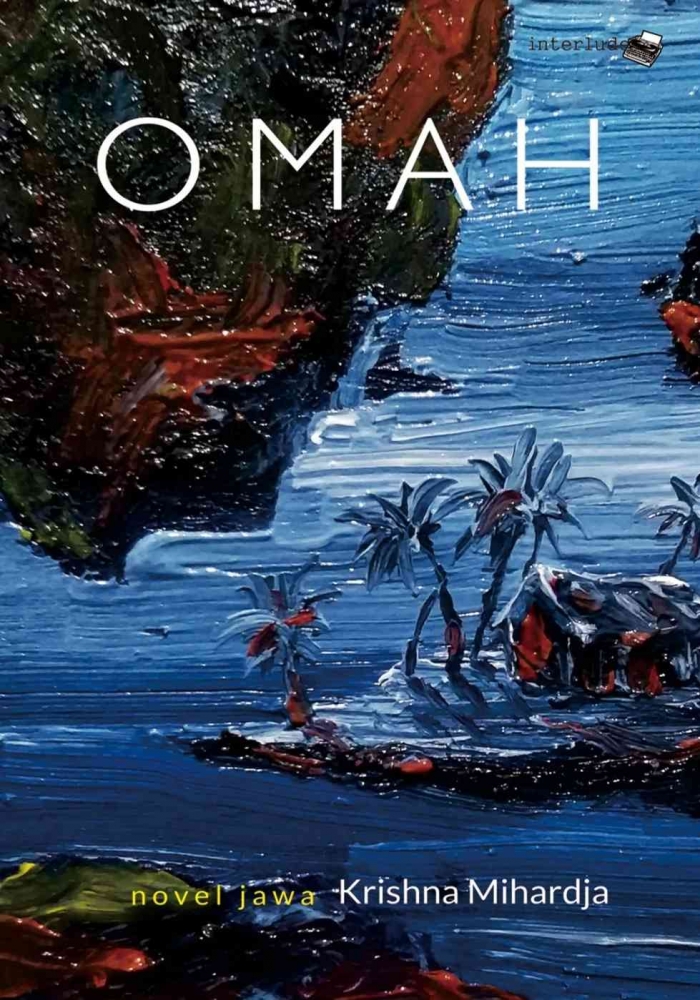

Ucapan Krishna itu bukan tanpa alasan. Pada tahun 2021 ia menulis dan menerbitkan novel Jawa berjudul Omah dengan ketebalan seribu halaman lebih-sepengetahuan saya, ini merupakan rekor ketebalan novel Jawa. Jadi ia tahu persis mengenai rumah Jawa yang sesungguhnya.

Jadi di halaman depan aslinya ada pendapa berupa joglo terbuka, digunakan jika ada rapat, pertemuan, dan latihan kesenian. Tetapi karena joglo termakan usia dan ayahnya tidak lagi menjabat sebagai lurah, maka akhirnya joglo tidak mampu dipertahankan.

Saat membongkar beberapa bagian tembok dalem, Dedet menemukan keris, tombak, dan benda lainnya. Mungkin ini cara orang tua dulu menyimpan pusaka, memasukannya ke dalam tembok rumah, biar aman dan tak terjamah, kenang Dedet.

Benda lainnya yang tak bisa dilepaskan dari ingatannya berupa kenthongan besar di belakang rumah. Suatu ketika ia didatangi seorang tetangga.

"Menapa panjengan mboten badhe njago lurah? Neruskaken ingkang Bapa?-Apakah Mas Dedet tidak ingin menjago lurah, meneruskan jejak Ayahanda?" tanya tetangganya.

Dedet lalu memberi penjelasan kalau tidak sedikit pun terbersit keinginannya menjadi lurah. Sang tetangga pun lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam kenthongan.

"Silakan dibawa saja, saya tidak memerlukannya lagi."

Ternyata tetangganya menjagokan diri menjadi lurah dan memenangkan pemilihan. Anehnya, ia percaya semua itu terjadi karena mendapatkan pinjaman kenthongan.

Krishna Mihardja lalu bercerita jika zaman dulu, di lingkungan masyarakat Jawa, tidak sembarang orang bisa memiliki kenthongan berukuran besar. Apalagi terbuat dari kayu nangka atau glugu. Hanya lurah dan panewu yang diperbolehkan memiliki kenthongan kayu.

Beberapa langgar diperbolehkan memiki kenthongan kayu, tetapi ukurannya kebih kecil dari yang berada di panewon maupun kelurahan. Sedangkan masyarakat umum (wong cilik) hanya diperkenankan mimiliki kenthongan bambu.

Keberadaan kenthongan menjadi penting karena merupakan media komunikasi dalam masyarakat Jawa tempo dulu. Bunyi kenthongan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap berbagai peristiwa: kematian, pencurian, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Semua tergantung pada cara memukulnya. Ada rumus memukul kenthongan 1-1-1, 4-4-4, 1-7-1-7-1-7 dan lainnya.

"Benar sekali. Bahkan di desa saya dulu, mendengar irama suara kenthongan kematian, orang sudah bisa tahu yang meninggal anak-anak, remaja, atau orang tua. Irama dara muluk dilanjutkan dengan beberapa kali pukulan, maknanya sudah berbeda," jelas Bey Saptomo.

Jadi, dalam pemilihan, termasuk pemilihan lurah, kemenangan dapat tercapai jika terbangun komunikasi dengan baik. Zaman sekarang, dalam konteks menuju tahun 2024, komunikasi tak cukup dengan kenthongan, melainkan dengan membangun koalisi antarpartai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H