Kontak Dagang dan Awal Mula Mengenal Tulisan

Menjadi hal yang patut dibanggakan bahwa bangsa Indonesia memiliki ragam kebudayaan termasuk dalam hal tulis menulis. Ada berbagai aksara tradisional yang berkembang dan digunakan oleh suku-suku asli yang berdiam di pulau-pulau nusantara sebut saja surat Batak yang digunakan oleh suku bangsa Batak di Sumatera, aksara Sunda, Aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Lontara yang digunakan oleh suku Bugis.

Lahirnya sebuah aksara tidak lain karena kebutuhan manusia untuk berkomunikasi secara tidak langsung, aksara merupakan simbol-simbol bunyi sebagai ciptaan manusia sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Agar simbol-simbol bunyi itu dapat dimengerti diperlukan adanya kesepakatan suatu kelompok manusia dalam menggunakan simbol-simbol (aksara) itu.

Sepanjang riwayatnya, leluhur bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah telah melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui lukisan-lukisan pada gambar cadas seperti yang ditemukan di situs perbukitan karst Maros-Pangkep Sulawesi, situs perbukitan Karst Sangkulirang-Mangkalihat Kalimantan, Gambar Cadas Gua Harimau, Sumatera dan berbagai tempat lainnya di Kepulauan Timur Indonesia.

Lukisan-lukisan ini menjadi objek kajian menarik bagi para arkeolog masa kini untuk ditafsirkan maknanya, dicari informasi rahasia yang ada di dalamnya, walaupun terpaut waktu yang sangat jauh dengan si pelukisnya.

Perkenalan dengan tulisan bagi leluhur bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh bangsa India. Sejak dikuasainya teknologi pelayaran, kontak dengan bangsa India yang ada di Asia Selatan semakin intens sehingga terbentuk sebuah jaringan perdagangan (Bellwood, 2000). Bukti-bukti arkeologis berupa manik-manik dan gerabah bergaya India yang ditemukan di situs Sembiran dan Pacungan Pantai Utara Bali, serta temuan-temuan di pesisir Timur sumatera menunjukkan adanya sebuah jaringan perdagangan antar-bangsa yang di mulai sejak awal milenium Masehi (lihat Calo, 2016).

Aksara Pallawa yang berkembang di India Selatan kemudian diperkenalkan oleh Bangsa India kepada leluhur bangsa Indonesia, tentu hal ini bertujuan untuk kelancaran komunikasi dalam perdagangan yang melibatkan antar bangsa.

Pada akhirnya pengaruh India makin kuat bahkan sistem pemerintahan dan agama yang ada di India digunakan oleh penguasa lokal Nusantara, dari sinilah mulai muncul kerajaan bercorak Hindu-Budha di Indonesia. Aksara-aksara Pallawa ini digunakan untuk menulis prasasti-prasasti oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Budha terawal di Indonesia seperti yang terdapat pada prasasti Yupa Kalimantan, Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat, dan Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera.

Surat Incung: Riwayat dan Problemnya

Di Sumatera, selain dijumpai adanya turunan aksara Pallawa juga dijumpai aksara-aksara unik dan khas yang digunakan oleh suku-suku tertentu di sana seperti aksara surat Batak yang digunakan oleh Suku Batak di Sumatera bagian Utara, Surat Ulu yang digunakan di Pasemah dan Rejang di Sumatera Selatan-Bengkulu, Aksara Lampung yang digunakan di wilayah Lampung, dan surat Incung yang digunakan oleh suku Kerinci di Jambi.

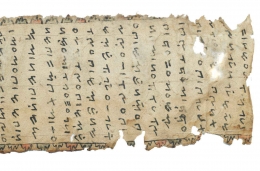

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti sejarah permulaan penggunaan aksara ini oleh suku-suku di Sumatera, apakah aksara tersebut merupakan turunan Pallawa atau murni ciptaan komunitas tersebut? keterbatasan data untuk merunut periodenya disebabkan sebagian besar aksara-aksara ini ditulis pada media yang mudah lapuk termakan waktu seperti pada bambu, tanduk kerbau dan Tulang Binatang.

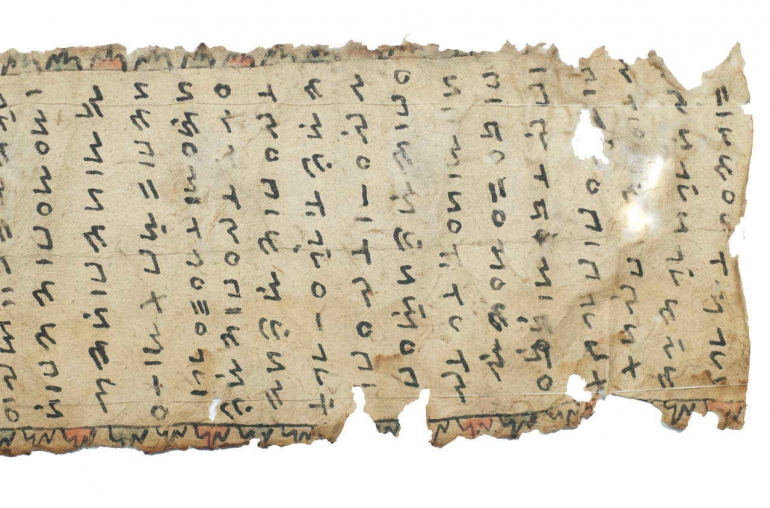

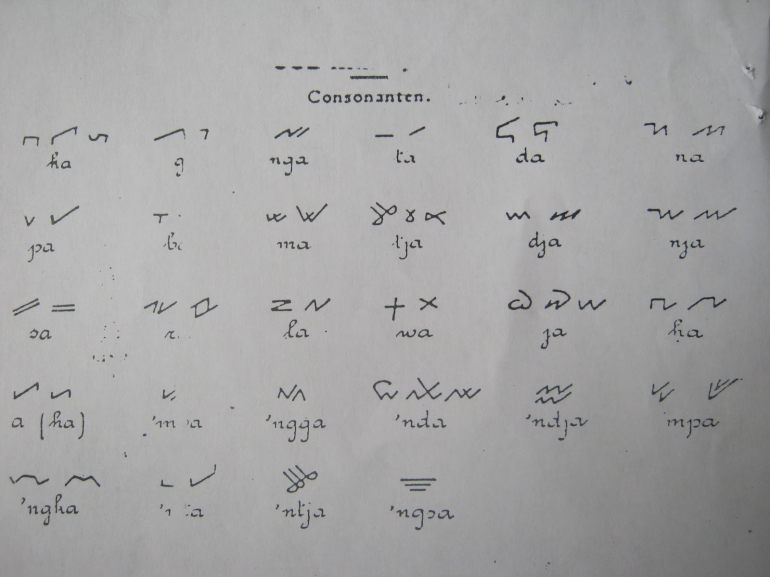

Begitu pula dengan Surat Incung yang digunakan oleh Suku Kerinci di wilayah Jambi. Keberadaan naskah surat Incung yang disimpan sebagai pusaka oleh penduduk setempat pertama kali dilaporkan oleh Marsden di Tahun 1834 (Voorhoeve, 1970). Marsden saat ini menulis mengenai alpabet surat Incung meskipun tidak jelas surat Incung mana yang dijadikannya sebagai rujukan. Pada tahun 1904 saat Kerinci menjadi wilayah jajahan Kolonial di Sumatera, Controuller Kerinci saat itu yang bernama H.K Manupassa mengirim beberapa naskah Kuna Kerinci ke Batavia termasuk di antaranya naskah beraksara Surat Incung.

Penelitian tentang surat Incung berlanjut pada tahun 1916 saat Edward Jacobson berkunjung ke Kerinci. Karena ketidakmampuannya membaca surat Incung, Jacobson menyalin surat Incung dari dari dua naskah tanduk kerbau kemudian hasil salinan tersebut dikirim kepada L.C. Westenenk pejabat Belanda di Bengkulu.

Oleh Westenenk salinan tersebut ditelitinya, dan pada tahun 1922 dia menerbitkan makalah yang berjudul "Rentjong Shcrift" dalam bahasa Belanda. Makalah yang dibuat oleh Westenenk memuat transliterasi, terjemahan, dan alpabet surat Incung yang belakangan diketahui bersumber dari dua naskah tanduk milik Datuk Singarapi Putih, Dusun Sungai Penuh.

Pada tahun 1941 atas bantuan Controuller Kerinci-Indrapura saat itu H. Veldkamp, Petrus Voorhoeve seorang pegawai kebahasaaan Belanda melakukan penelitian terhadap naskah-naskah kuna yang ada di Kerinci. Voorhoeve berhasil melakukan transliterasi terhadap naskah-naskah kuno tersebut di mana 90 naskah diantaranya beraksara surat Incung. Hasil penelitian tersebut dimuat dalam makalahnya yang berjudul "Tambo Kerintji".

Naskah hasil penelitian Voorhoeve ini sempat tidak diketahui keberadaannya pasca-pendudukan Jepang hingga ditemukan kembali oleh C.W Watson di tahun 1970 an. Kemudian pada tahun 2006, oleh Uli Kozok naskah makalah Voorhoeve ini diperbaiki ejaannya dan dipublikasikan secara on-line (lihat situs ini).

Bahkan Generasi suku Kerinci di awal abad ke 20 M tidak ada lagi yang bisa baca tulis surat Incung, hal ini dibuktikan oleh Jacobson di mana ia terpaksa menyalin naskah surat Incung dan mengirim salinanya kepada Westenenk karena tidak ada lagi orang Kerinci yang mampu membacanya. kemungkinan Westenenk mempelajari aksara surat Incung dari tulisan-tulisan Marsden sebelumnya. Marsden sendiri diketahui pernah menduduki jabatan pemerintahan pada masa kolonial di Bengkulu.

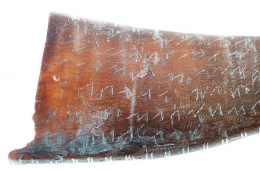

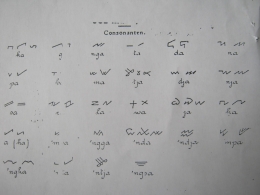

Namun, biang kemusnahan aksara surat Incung berhasil disingkirkan oleh para budayawan Kerinci. Berbekal dari makalah "Rentjong Shcrift' yang dibuat oleh Westenenk mereka mempelajari kembali aksara leluhurnya. Hingga pada tahun 1992 Amirudin Gusti dkk menyelenggarakan sebuah seminar tentang aksara Incung. Hasil seminar tersebut menghasilkan sebuah makalah yang berjudul "Aksara Incung Jambi" berisi tentang alpabet aksara Incung versi Westenenk dan tata cara penulisan surat Incung. Selain itu, dalam makalah ini juga disebutkan kekurangan aksara Incung karena tidak adanya tanda yang digunakan untuk merubah vokal 'a' menjadi vokal 'e' dan 'o'.

Pada tahun yang sama, Amir Hakim Usman juga membuat tulisan yang berjudul "Nasionalisasi Aksara Kerinci" isinya kurang lebih sama dengan makalah Amirudin Gusti dkk, namun Amir Hakim Usman melakukan 'penambahan' beberapa tanda seperti tanda baca untuk vokal 'o' dan 'e' serta beberapa karakter huruf khusus untuk penyesuaian dengan abjad latin dan melayu. Kemudian pada tahun 2014 dengan merujuk pada dua makalah ini, aksara Surat Incung Kerinci ditetapkan oleh pemerintah sebagai warisan budaya takbenda yang berasal dari provinsi Jambi. Bahkan pada tahun 2016, Anshuman Pandey mengajukan proposal pendahuluan aksara surat Incung pada konsorsium Unicode International (lihat).

Penulis sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melestarikan keberadaan aksara surat Incung. Namun di sisi lain, pemerintah terkesan mengabaikan kajian akademis terhadap naskah-naskah asli surat Incung. Apakah yang 'Surat Incung' yang disebut dan dilestarikan saat ini adalah benar-benar berdasar dan sesuai dengan kaedah-kaedah pada naskah-naskah aslinya? ataukah hanya melestarikan satu varian 'Surat Incung' saja di mana varian yang lain diabaikan? ataukah melestarikan surat Incung versi terbaru dengan penambahan yang ada?

Padahal setelah melakukan perbandingan antara naskah asli surat Incung pada media tanduk, kertas, bambu, dan daluang ternyata ditemukan adanya perbedaan karakter huruf dan karakter tanda baca yang digunakan pada naskah-naskah itu. Namun, apa yang dilestarikan saat ini dan dianggap sebagai surat Incung justru berasal dari tulisan-tulisan yang dibuat kemudian dengan merujuk pada makalah Rentjong Schrift karya Westenenk. Inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai Surat Incung mana yang kita lestarikan saat ini? apalagi surat Incung sudah terlanjur diajarkan pada sekolah-sekolah dasar di Sungai Penuh dan aksara Incung digunakan pula pada reklame nama jalan dan Instansi pemerintahan yang menunjukkan identitas kebudayaan orang Kerinci.

Sebuah Saran dan Harapan

Dengan merunut riwayat penelitian surat Incung yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa abjad surat Incung yang digunakan hingga kini hanya bersumber dari dua naskah tanduk saja. di mana hal tersebut belum mewakili keseluruhan karakter surat Incung yang ada. Oleh sebab itu melalui tulisan ini, penulis berharap para ilmuwan, cendekia dan pemerintah berwenang menaruh perhatian sedikit untuk mengatasi problem ini.

Sebagai sebuah saran, agar dilakukannya kajian-kajian terhadap surat Incung dalam perspektif ilmu Filologi, Paleografi dan Arkeologi. Selain itu, pelestarian dan penetapan sebagai warisan budaya tidak hanya dilakukan pada aksaranya saja tetapi juga pada naskah-naskah asli yang disimpan sebagai pusaka oleh penduduk Kerinci.

Referensi :

Bellwood, Peter, 2000. “Prasejarah Kepulauan Indo Malaysia Edisi Revisi”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Gusti, Amiruddin dkk, 1992. Aksara Incung Jambi: Membaca dan Menulis". makalah cetakan mandiri, Kerinci

Kozok, Uli, 2006, Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang tertua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Usman, Amir Hakim, 1992. Nasionalisasi Aksara Kerinci. Makalah cetakan mandiri, Jambi

Westenenk, L.C. 1922. “Rèntjong-schrift”. Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 61. Batavia: Albrecht en Co./’s-Gravenhage: M. Nijhoff.

Voorhoeve, P. 1970. “Kerintji documents”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 126, n. 4, pp. 369-399. Leiden.

Yogyakarta, 27 April 2017

HH Sunliensyar

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI