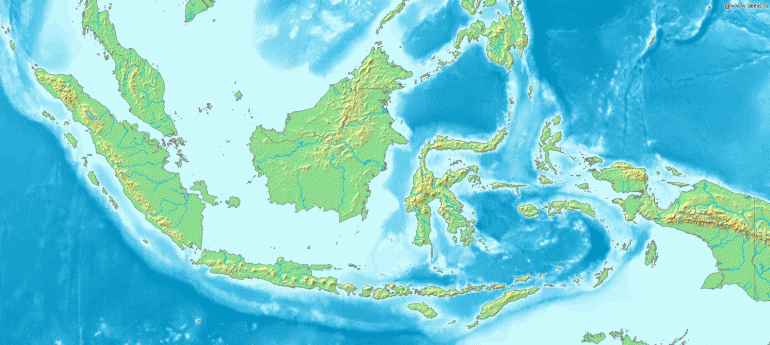

Merujuk pada sejarah Majapahit dan Sriwijaya, dahulu kala ada dua agama dominan di Nusantara, Buddha dan Hindu saja. Kejawen dan kepercayaan lain mungkin ada juga, tetapi tidak digolongkan sebagai agama. Mungkin karena penyebarannya tidak sistematis, hanya dari mulut ke mulut dan tidak banyak mengandung ritual massal rutin yang berhubungan dengan kalender keagamaan.

Meski hanya ada dua agama, pola interaksi antarpemeluk agama dapat dijadikan tolok ukur toleransi antaragama. Informasinya dapat dijadikan bukti adanya kerukunan masyarakat yang berlatarbelakang perbedaan agama. Karena dua agama dominan itu pun terdispersi menjadi berbagai aliran dengan ciri khas masing-masing.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hadir berdasarkan konteks dan kondisi keberagaman dua agama yang ada saat penyusunan kitab Sutasoma oleh Mpu Tantular. Kitab Sutasoma sendiri diyakini disusun pada zaman Kerajaan Majapahit.

Meski wilayah kekuasaan Majapahit menjangkau habitat suku-suku yang beraneka ragam, sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam kitab Sutasoma membidik keanekaragaman agama. Karena kalimat lebih lengkapnya adalah

"Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangkang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharmma mangrwa."

Dalam bukunya "Hinduism in Modern Indonesia", Martin Ramstedt mengartikannya sebagai:

It is often said that the eminent Buddha and Siwa are two different essences, indeed different from each other at a quick glance. But the essence of the Jina and the reality of Siwa are identical, diverse, yet identical, as there are no two truths.

Artinya kurang lebih: Konon katanya Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan dua zat yang berbeda, benar-benar berbeda satu sama lain dalam sekilas pandangan saja. Namun esensi Jina (Buddha) dan realitas Siwa itu identik, berbeda-beda tetapi hakikatnya satu jua, karena tidak ada kebenaran yang mendua.

Ada "klausul" Siwa dan Buddha yang pastinya menunjuk pada dua agama besar yang saat itu ada. Dan yang dimaksud kebenaran atau dharma dalam sesanti di atas tentulah kebenaran universal yang bersifat tunggal alias esa.

Jadi, sekali lagi, sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab aslinya menceritakan keanekaragaman agama yang ada dan kesamaan hakikat yang dimilikinya meski berbeda dalam hal ritual dan doa. Hal ini sekaligus menggambarkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang sudah terbina sejak dulu kala dalam balutan toleransi yang pastinya sederhana.

Maka tak berlebihan kiranya jika kita klaim bahwa kerukunan umat beragama merupakan budaya asli nusantara, budaya asli Indonesia. Hidup damai dengan semuanya meski berbeda pandangan atau agama; itulah kearifan nusantara, kearifan budaya kita.

Implikasinya, segala bentuk intoleransi dalam kehidupan beragama, pastilah berasal dari "luar" sana.

Intoleransi itu produk impor belaka yang masuk bersamaan dengan derasnya arus budaya dan informasi dari mancanegara. Karena toleransi-lah yang merupakan budaya dan kearifan lokal bangsa kita sejak dulu kala.

Sejarah membuktikan bahwa tak pernah ada perang atau pertikaian dengan alasan perbedaan agama maupun aliran kepercayaan di Indonesia. Kalau sampai ada, pasti ada pihak "luar" yang melancarkan agitasi dan provokasi sedemikian rupa sehingga budaya dan kearifan lokal masyarakat terlupakan, berganti budaya luar yang dipromosikan. Dalam hal ini, media sosial sangat rawan dijadikan media untuk melakukan "penetrasi budaya", memaksakan budaya konflik bangsa asing jadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, meski awalnya bermula dari perang komentar belaka.

Sangat riskan memang jika media sosial sudah jadi bagian keseharian seseorang yang tak lagi memandang kearifan lokal sebagai pegangan. Karena kata sinis, umpatan sadis, maupun hujatan bengis sangat mudah dilakukan; nyaris semudah membalikkan telapak tangan.

Di lain pihak, kelatahan mengikuti naluri berkonflik yang bukan budaya kita merupakan indikasi lemahnya pengakuan kita akan keluhuran budaya dan kearifan kita sendiri.

Oleh karena itu, kesadaran untuk memperkuat budaya dan kearifan lokal kita dapat diharapkan sebagai benteng utama menghadapi serbuan budaya asing yang membawa serta ide-ide konflik warisan bangsa barbar yang sebenarnya tak berbudaya. Dengan demikian, kita pun bisa mensyukuri bahwa budaya kita sendiri tak kalah mulia, tak kalah terpuji daripada budaya luar negeri.

Agar tak menimbulkan salah persepsi, saya perlu tekankan bahwa yang bisa diimpor atau diekspor itu budaya, bukan agama. Karena tak ada istilah agama impor. Agama diturunkan atau diperuntukkan bagi seluruh umat manusia siapapun ia, dari manapun asalnya. Agama tidak terpengaruh batas teritorial manapun, lintas batas lintas wilayah. Agama tidak berhubungan dengan negara tertentu, ketatanegaraannya, maupun adat budaya spesifik suatu masyarakat.

Agama ada untuk seluruh manusia dengan latar belakang budaya manapun maupun karakteristik tempat hunian seperti apapun. Karena sebuah agama datang ke suatu tempat bukan untuk mengganti budaya di tempat itu dengan budaya asal pembawanya, melainkan untuk menjiwainya.

Sekali lagi, konflik karena agama bukanlah budaya Indonesia. Jika ada yang bertikai karena agama di luar negeri sana, biarlah konflik itu tetap di tempatnya. Jangan sampai dibawa ke tanah air kita. Simpati dapat kita wujudkan dalam bentuk doa, bukan dengan menyelenggarakan konflik yang sama di negara kita. Kesadaran budaya jadi kuncinya, agar umat beragama di Indonesia rukun senantiasa. Budaya apa? Tentu saja budaya toleransi, bukan antonimnya.

Mengacu pada celoteh Jamal Mirdad dalam lagu "Nusantaraku" yang dinyanyikannya pada dekade 80-an, penduduk Indonesia itu terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya, mereka saling menghormati saling menghargai hak asasi….

Tentu sangat menyenangkan jika syair lagu itu benar-benar merupakan potret kehidupan yang mengandung kebenaran. Sama menyenangkannya dengan membayangkan kerukunan umat beragama di zaman Majapahit yang dipotret oleh Mpu Tantular dalam Kakawin Sutasoma-nya. Bukankah hak yang paling asasi itu adalah hak untuk beragama dan beribadah sesuai agamanya? Ini kalimat retoris, jawabnya dianggap "iya".

Meski kakawin Sutasoma dan lagu Nusantaraku itu sudah lama adanya, jauh sebelum media sosial dan gawai modern menggantikan fungsi telepati, berharap sesuatu yang baik tentu boleh saja. Berharap generasi masa kini mau mengingat kembali budaya luhur nusantara dalam mempraktikkan toleransi beragama. Atau kalau ingatan tak mungkin sampai ke sana karena titik nol kelahirannya sudah jauh setelahnya, minimal mau membaca kisah dan sejarahnya, lalu mengambl hikmahnya. Jangan sampai memori hanya diisi informasi dan referensi dari luar negeri. Jadikan pengetahuan budaya luhur bangsa kita sebagai fondasi sekaligus filternya.

Jika fondasinya toleransi, maka intoleransi tidak pantas menjadi tembok atau apalagi atapnya. Buang atau kembalikan saja intoleransi ke habitat aslinya. Habitat aslinya di mana? Di laut sana. Maka sebaiknya kita larung saja. Intolerant- sea.. please go to sea only.. ke laut aja kali.

Salam toleransi.

–

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H