Beberapa waktu lalu, publik Indonesia telah dibuat geger oleh konten Dedy Corbuzier yang mengundang Ragil dan Fred, sosok narasumber yang dikenal berangkat dari kalangan LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer). Pasca kontennya resmi tayang di Close The Door, Netizen ramai-ramai merespon di sosial media. Bahkan isu ini sempat menempati Trending Topic dalam jangka waktu yang cukup lama di Twitter.

Sebagaimana layaknya sosial media, ada beberapa pihak yang merespon positif, namun tidak sedikit juga yang merespon negatif atas keberadaan suatu isu yang hangat. Jika dilihat dari frekuensinya sekilas, sepertinya Dedy lebih dominan diberikan tanggapan 'thumbs down' alih-alih 'thumbs up' terhadap konten kontroversialnya. Walaupun at the end of the day, Dedy menghapus kontennya yang menimbulkan polemik pasca beberapa hari tayang di saluran Youtube pribadinya.

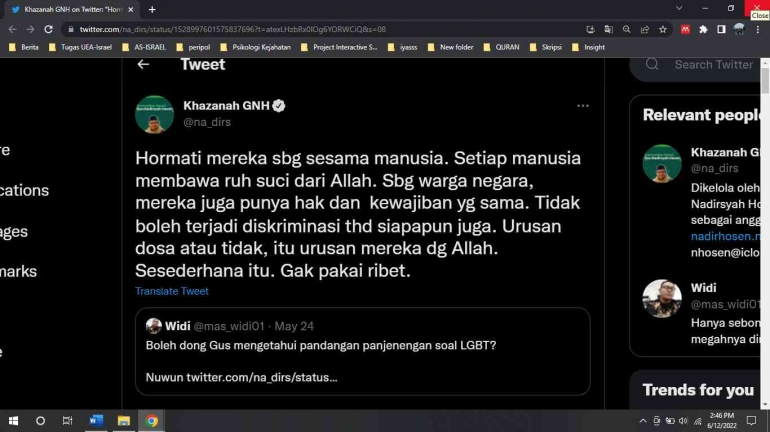

Mari kesampingkan sejenak tentang permasalahan yang dialami oleh Dedy dan LGBTQ. Dalam tulisan ini, saya tidak mau menghakimi lebih lanjut apakah LGBTQ merupakan hal yang benar atau hal yang salah. Saya tidak dalam posisi yang mendukung ataupun sebaliknya, alih-alih saya dalam posisi seperti yang dikatakan oleh insan mulia ini:

Dalam tulisan ini saya ingin membahas hal yang lebih komprehansif, erat kaitannya terhadap 'bagaimana menanggapi eksistensi konten dalam dunia digital?'. Mari buka dengan suatu data. We Are Social merilis data yang menyatakan bahwa 73% masyarakat Indonesia merupakan pengguna Internet dengan rata-rata waktu konsumsi digital mencapai 516 menit/hari. Lebih lanjut, keseluruhan alokasi waktu masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi konten digital jumlahnya sebanyak 2.5 kali lipat lebih besar dibanding lama waktu yang dialokasikan untuk menonton televisi. Pendek kata, sebagian besar masyarakat Indonesia telah berimigrasi ke dunia digital alih-alih televisi.

"Sebagian besar masyarakat Indonesia telah berimigrasi ke platform digital alih-alih televisi"

Salah satu keunggulan platform digital adalah konsepnya yang 'on demand', sehingga menawarkan suatu kefleksibelan yang hakiki bagi para penggunanya. Tentu saja hal ini tidak relate oleh kalangan yang masih menikmati televisi. Namun kefleksibelan yang ditawarkan oleh platform digital kadangkala memberikan tanggapan bernada negatif tersendiri oleh sebagian publik. Misalnya, salah satu isu yang diangkat adalah tersedianya konten yang kian beragam - mulai dari yang dianggap membawa manfaat hingga tidak bermanfaat sekalipun -- yang mana dalam pandangan saya, isu keberagaman konten turut memecah pandangan Netizen Indonesia menjadi dua kubu, sebut saja kubu Konservatif dan kubu Progresif.

Kubu Konservatif menuntut bahwa negara harus turut hadir dalam mengatur dan membatasi laju pertumbuhan konten-konten yang eksis dalam dunia digital. Mereka seakan risau terhadap keberagaman konten di dunia digital yang dianggap dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan moral masyarakat, terutama anak-anak.

Kubu Progresif menganggap bahwa keberagaman konten di dunia digital merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang hidup di Abad-21. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan adanya eksistensi keberagaman konten yang dapat diakses secara 'kapan aja' dan 'dimana aja' berpotensi mempermudah kinerja suatu individu guna meraih segudang wawasan. Lebih lanjut, kubu Progresif seakan lebih memilih untuk memaksimalkan peran orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak terhadap penerimaan wawasan dan informasi.

Okey without any longer, lets get throu to my opinion. Secara garis besar, saya pro terhadap argumen kubu Progresif. Yes, saya sepakat dengan asumsi bahwasannya keberagaman konten yang tersedia di dunia digital dengan segala kefleksibelannya merupakan berkah karunia bagi manusia yang hidup pada abad-21. Hal ini turut menandakan bahwa informasi dan wawasan semakin mudah untuk diakses.

Persoalan wacana intervensi pemerintah agar ikut berperan dalam menertibkan konten-konten yang ada dalam dunia digital, nampaknya seperti solusi yang belum begitu masuk dalam kacamata saya. Hal ini karena aturan main perkontenan dunia digital seharusnya berbeda dengan televisi. Sebaliknya, konten pertelevisian harus diatur ketat oleh pemerintah lantaran frekuensi yang digunakan oleh industri televisi merupakan milik publik. Sehingga pemakaiannya harus menguntungkan masyarakat seluas-luasnya.

Dalam pandangan saya, seorang konten kreator digital tidak memiliki kewajiban untuk menguntungkan audiencenya. Hal ini karena media digital bukan merupakan hak milik publik. Sebut saja platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Mereka memiliki aturan main sendiri yang dikenal sebagai 'Community Guidelines'. Sehingga skenarionya adalah apabila suatu konten telah tayang di suatu platform digital, maka seharusnya konten tersebut telah lolos seleksi yang tertera. Jikapun 'kecolongan', berbagai platform dapat mengatasinya dengan mekanismenya masing-masing.

Sebuah pilihan konten yang kian beragam akan menjadi suatu ancaman jika kita tidak menyikapinya dengan cara yang tepat. Bagi gue, strateginya simple. Kita tidak boleh mempunyai pendirian seperti air diatas daun talas. Alih-alih kita harus 'memperkaya' wawasan agar tidak mudah terjerumus kedalam suatu pemikiran yang membawa dampak negatif bagi moral. Selain itu, kita harus mulai mawas diri dalam memilih konten-konten yang 'bijak' bagi diri kita sendiri. Karena ingat, dunia digital memiliki previlese untuk memberikan pilihan kepada kita sendiri sebagai konsumen. Jika kita tidak pas dengan konten yang bersangkutan, maka tinggalkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H