Ilmu pengetahuan cenderung membuktikan bahwa segala sesuatu memiliki batas. Bahkan alam semesta yang disebut "tak terbatas" sekalipun, mulai diajukan banyak teori oleh para ilmuwan tentang apa yang membatasinya. Jadi, adakah sesuatu yang tak terbatas itu? Adakah ketidakterbatasan itu?

Lalu, apa yang membatasi ketidakterbatasan?

Pertanyaan itu menuntut logika untuk berpikir dengan cara yang sama ketika kita dihadapkan pada pertanyaan paradox of omnipotence, "Dapatkah Tuhan, dengan kemahakuasaannya, menciptakan batu yang amat berat hingga Dia tidak bisa mengangkatnya?"

Sama seperti paradox of omnipotence yang menggoyahkan iman orang-orang yang mempercayai eksistensi Tuhan, gagasan tentang batasan atas ketidakterbatasan menggoyahkan iman para liberal atas keyakinan tentang kebebasan absolut. Liberalisme, yang berarti ide tentang kebebasan, dan erat kaitannya dengan hak asasi manusia, telah mewarnai sejarah panjang umat manusia.

Perjuangan atas hak asasi manusia telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri. Ia berporses sangat panjang dan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Di abad ketujuh, Nabi Muhammad telah meletakkan dasar bagi sikap antirasisme dalam pidato terkhirnya, "Tidak ada superioritas bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab, dan tidak ada superioritas bagi bangsa non-Arab atas bangsa Arab, selain dinilai dari perilakunya."

Di abad yang sama, Nabi Muhammad menuliskan konstitusi pertama yang memuat perjanjian antara pemimpin dengan rakyatnya. Piagam Madinah, tercatat dalam sejarah sebagai konstitusi tertulis pertama.

Di Eropa, batu loncatan hak asasi manusia berawal dari Magna Charta di tahun 1215. Dalam perjanjian itu, Raja John, raja dari Monarki Inggris, menyepakati beberapa poin pembatasan kekuasaan raja dan mendorong kerajaan agar menghormati hak-hak rakyatnya. Perjanjian ini dipandang sebagai tonggak awal sejarah penegakan hak asasi manusia di Dunia Barat.

Sejarah hak asasi manusia kemudian berlanjut ketika pada tahun 1776, koloni di sebuah "benua baru" mendeklarasikan kemerdekaannya dan menamai diri mereka "United States of America". Konstitusi mereka dan bentuk negara "republik" menjadi hal yang menginspirasi bangsa-bangsa lain di kemudian hari. Republik atau "Res Publica", yang secara sederhana berarti bentuk negara berorientasi kepada rakyat, menginspirasi para pemikir dan politikus di berbagai negara.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, 13 tahun kemudian, menginspirasi terjadinya Revolusi Prancis. Tepat pada 14 Juli 1789, revolusi meletus ditandai dengan penyerbuan Istana Bastille oleh para revolusioner. Pada bulan Desember 1792, Republik Prancis berdiri menggantikan kerajaan monarki absolut yang telah berkuasa selama berabad-abad.

Revolusi ini melahirkan semangat kebebasan dan persaudaraan. Semboyan revolusinya; "liberte, egalite, fraternite" yang berarti "kebebasan, persamaan, persaudaraan", tersebar serta memberi dampak politis dan sosiologis bagi masyarakat Eropa dan dunia secara umum.

Memasuki abad ke-19, pergolakan kembali terjadi di Benua Baru. Perdebatan tentang hukum perbudakan melahirkan disintegrasi antar negara bagian (states). Sebuah negara yang dideklarasikan sebagai United States mendadak menjadi divided states. Pada tanggal 12 April 1861, perang saudara meletus di Amerika Serikat.

Di bagian selatan, sebanyak 8 negara bagian menentang isu kriminalisasi perbudakan yang dijanjikan Abraham Lincoln dalam pengangkatannya sebagai presiden. Delapan negara bagian itu bersatu menuntut kemerdekaan dan menyebut diri mereka sebagai Konfederasi Amerika. Sementara 25 negara bagian lainnya di utara yang masih setia dengan konstitusi disebut Union. Dua pihak tersebut, Konfederasi dan Union, terlibat dalam peperangan sengit yang berlangsung sepanjang 1861 hingga 1865.

Perang Saudara Amerika Serikat, seperti yang kita tahu, berakhir dengan kemenangan Union. Implikasi dari kemenangan ini adalah integrasi wilayah Amerika Serikat dan dihapuskannya perbudakan. Meski demikian, orang-orang pro-perbudakan masih banyak pada waktu itu.

Memasuki abad ke-20, gema kebebasan berlanjut dalam teritori yang lebih luas. Narasi hak asasi manusia di awal abad ini berfokus pada kemeredekaan wilayah-wilayah jajahan Barat.

Pada paruh pertama abad, berbagai wilayah jajahan mengobarkan semangat revolusi kemerdekaan. Konsep nation-state mulai diterapkan di berbagai wilayah jajahan, dengan bekas negara penjajah sebagai basis penentu teritorial. Pada waktu itu, gagasan bahwa "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa" menjadi tajuk utama dalam pergerakan hak asasi manusia.

Paruh kedua abad ke-20 diwarnai dengan pergerakan hak asasi manusia dalam bentuk lainnya. Setelah negara-negara jajahan memperoleh kemerdekaannya dan menjadi nation yang diakui secara internasional, pergerakan hak asasi manusia kembali menemukan momentumnya di Barat. Di tengah ketegangan Perang Dingin, masyarakat Barat, terutama Amerika Serikat, berkecamuk dalam diskursus hak sipil dan hak perempuan.

Pergerakan hak sipil, yang terjadi sepanjang tahun 1955-1968, merupakan gerakan menuntut hak-hak sipil orang-orang kulit berwarna untuk disetarakan dengan orang-orang kulit putih. Pergerakan ini terjadi umumnya di bagian selatan Amerika Serikat yang belum sepenuhnya pulih dari pandangan rasisme zaman perbudakan.

Serangkaian gerakan bermunculan. Mulai dari pemboikotan bus hingga pidato "I Have a Dream" oleh Martin Luther King Jr. yang sangat fenomenal. Gerakan ini menuai keberhasilan setelah disahkannya Undang-Undang Hak-Hak Sipil pada tahun 1964 yang menghapus diskriminasi berdasarkan "ras, warna, agama, dan asal usul bangsa" dalam ketenagakerjaan dan akomodasi publik. Beberapa undang-undang lainnya menyusul disahkan hingga tahun 1968.

Berakhirnya gerakan hak sipil memunculkan gerakan baru: feminisme. Gerakan feminisme pada periode ini disebut dengan Feminisme Gelombang Kedua. Pada Feminisme Gelombang Kedua, tuntutan berfokus pada kesamaan kesempatan dan hak dalam pekerjaan serta hak pilih dalam setiap bidang.

Kesuksesan gerakan ini ditandai dengan disahkannya Equal Pay Right pada 1963 dan Equal Right Act pada 1964 yang menjamin perempuan memiliki kesempatan dan gaji yang sama dengan laki-laki dalam pekerjaan.

Memasuki milenium baru, hak asasi manusia terus menjadi diskursus yang selalu dibicarakan, bahkan hingga saat anda membaca tulisan ini.

Peristiwa-peristiwa sosial politik yang yang terjadi sepuluh tahun terakhir secara pribadi menarik minat penulis. Serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan hak asasi manusia terjadi dalam periode ini.

Kondisi politik di Timur Tengah yang terus memanas memaksa jutaan pengungsi membanjiri negara-negara lain. Arus kebebasan Barat mencapai level baru ketika Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat melegelkan pernikahan sejenis di tahun 2015. Amerika Serikat bukanlah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun legalisasi pernikahan sejenis di Amerika Serikat menjadi momentum yang cukup besar. Tahun-tahun setelahnya diikuti oleh berbagai kampanye LGBTQ yang masif di berbagai media barat.

Bersama dengan perkembangan-perkembangan tersebut, dunia Timur Tengah terus bergejolak dalam pertikaian. Konflik terburuk dari gejolak tersebut adalah perang saudara di Suriah. Dimulai dari Musim Semi Arab atau Arab Spring yang berawal pada tahun 2010, disusul oleh berbagai revolusi, perang saudara di Suriah masih terus berlangsung hingga kini.

Musim Semi Arab secara umum, dan Perang Saudara Suriah secara khusus, telah menyebabkan gelombang imigran yang besar ke wilayah Barat. Jutaan orang memasuki berbagai negara di Eropa dan Amerika Utara sejak meletusnya Perang Saudara Suriah pada tahun 2011. Gelombang besar ini, tidak hanya berdampak secara demografis bagi negara penampung imigran, lebih jauh lagi, berdampak pada kondisi sosio-politik masyarakatnya.

Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2016 mengejutkan banyak orang. Apalagi di tengah arus kencang media liberal yang menjelekkannya, kemenangan Trump terasa seperti kebenaran pahit bagi banyak orang. Gelombang protes besar muncul di berbagai daerah di Amerika Serikat kemudian. Poster-poster dengan gambar Donald Trump diacungkan, di bawahnya tertulis, "not my president".

Dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016, dua kandidat yang mewakili dua partai di sana mewakili dua pandangan utama: liberal dan konservatif. Terlepas dari definisi asli dua pandangan tersebut, Amerika Serikat memiliki beberapa ciri yang mencolok dari kelompok liberal dan konservatif.

Liberalisme, yang diwakili oleh Partai Demokrat, cenderung bersifat inklusif, pro-imigran, pro-rakyat kecil (dengan meningkatkan tarif pajak), dan mengampanyekan secara intensif anti-pemanasan global. Sementara Konservatisme, yang diwakili oleh Partai Republikan, cenderung lebih eksklusif, kontra-imigran, dan cenderung pro-pebisnis dengan rendahnya tarif pajak. Tentu perbedaan di antara keduanya tidak sesederhana itu. Namun secara umum, perbedaan yang mencolok ada pada isu-isu tersebut.

Gelombang imigran, yang diikuti sentimen islamofobia dan xenofobia yang marak pada tahun-tahun sebelum kemenangan Trump, terasa mengindikasikan sesuatu. Terasa seperti ada benang merah antara imigran, xenophobia, dan kemenangan Trump. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Adakah teori yang dapat menjelaskannya?

Di tengah rasa penasaran ini, saya memutuskan untuk membaca karya terkenal Samuel Huntington yang berjudul "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order". Teori ini pertama kali diterbitkan oleh Huntington pada 1993 dalam sebuah jurnal hubungan internasional. Setelah diterbitkan, teori ini menjadi perdebatan yang sangat panas di kalangan para ilmuwan politik waktu itu.

Setelah resmi berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, para ilmuwan mencoba "meramalkan" masa depan dunia dengan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dominan. Francis Fukuyama, seorang imuwan politik yang juga murid dari Huntington, menerbitkan bukunya pada tahun 1992 yang berjudul "The End of History and the Last Man". Dalam bukunya tersebut, Fukuyama berpendapat bahwa keruntuhan Uni Soviet merupakan akhir dari sejarah evolusi sosial-budaya manusia dan mengukuhkan demokrasi liberal barat sebagai bentuk pemerintahan final yang universal (the last man).

Teori Huntington dipublikasikan sebagai respons atas teori milik Fukuyama tersebut. Huntington menyangsikan pendapat universalitas demokrasi liberal barat yang diajukan Fukuyama. Menurutnya, di masa depan, identitas budaya dan agama akan menguat seiring dengan meratanya kemajuan ekonomi dan teknologi. Penguatan ini akan menjadi penantang bagi liberalisme barat dan, pada akhirnya, menciptakan sebuah kondisi yang disebutnya Benturan Antarperadaban (Clash of Civilizations).

Teori tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa identitas budaya dan agama akan menjadi penyebab utama konflik pasca-Perang Dingin. Karena menurut Huntington, masyarakat selalu mencari sebuah identitas yang mengikat persatuan.

Ketika identitas ideologi komunis-kapitalis berakhir dengan runtuhnya komunisme, tidak serta merta dunia mengadopsi kapitalisme-liberalisme barat sebagai identitas. Masyarakat dunia, tambah Huntington, masing-masing akan kembali pada agama-budaya sebagai identitas paling mendasar selama berabad-abad sejarah manusia.

Teori ini sontak mendapatkan banyak dukungan sekaligus penentangan. Huntington dalam kata pengantarnya menyebutkan, "Buku ini bukan dimaksudkan sebagai sebuah karya ilmiah dalam lapangan ilmu sosial, tapi merupakan interpretasi terhadap perubahan politik global pasca-Perang Dingin yang mengilhami sebuah paradigma yang dapat digunakan dalam memahami perubahan politik global." Paradigma yang dimaksud adalah apa yang disebut Huntington sebagai "Paradigma Peradaban", yaitu cara pandang melihat masyarakat dunia sebagai 9 peradaban besar.

Sembilan peradaban yang dimaksud Huntington adalah Barat, Islam, China, Hindu, Kristen Ortodoks (Rusia), Amerika Latin, Buddha, Afrika dan Jepang. Paradigma Peradaban yang dicetuskan Huntington, dalam pandangan saya, dapat menjelaskan sebagian besar situasi politik global hari ini. Isi buku Benturan Peradaban, entah bagaimana, terasa seperti Ramalan Jayabaya Abad ke-21.

Misalnya, salah satu kalimat Huntington di paragraf pertama bab 8 buku tersebut berbunyi, "Di masa yang akan datang, benturan-benturan yang terjadi tampaknya lebih disebabkan oleh arogansi Barat, intoleransi umat Islam, dan 'arogansi' Tionghoa."

Perkembangan yang terjadi baru-baru ini seperti mengamini kalimat tersebut. Perang dagang AS-China yang berlangsung baru-baru ini dapat disebut sebagai akibat dari arogansi dua negara. Defisit perdagangan AS atas China membuat Trump menaikkan tarif impor sangat tinggi. Hal itu kemudian direspons oleh Xi Jinping, presiden China, dengan manaikkan tarif impor AS. Kekuatan ekonomi terlihat mulai bergeser.

Namun apa bentuk benturan yang terjadi dengan umat Islam?

Arus imigrasi yang dibuka oleh pemerintah liberal Barat selama 10 tahun terakhir ini meningkatkan multikulturalisme masyarakat Barat pada taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang liberal, khususnya dalam definisi Barat, meyakini universalitas nilai-nilai liberalisme Barat dan percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat multikultural yang hidup berdampingan.

Keyakinan atas universalitas tersebut, mendorong para politisi liberal membuka pintu selebar mungkin bagi para imigran. Pada awal krisis migrasi Eropa, yang dimulai sejak Musim Semi Arab dan meningkat setelah meletusnya Perang Saudara Suriah, masyarakat Eropa menyambut hangat kedatangan para imigran tersebut.

Pada tahun 2016, berdasarkan data PBB, angka pengungsi dunia (forcibly displaced people) mencapai 65,6 juta, tertinggi sejak Perang Dunia II. Sepanjang Januari 2015 hingga Maret 2016, negara asal pengungsi di wilayah Eropa didominasi oleh Suriah (46,7%), Afghanistan (20,9%), dan Iraq (9,4%).

Krisis Migran Eropa membuat masyarakat Eropa bersentuhan dengan masyarakat Muslim dalam skala mikro dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menciptakan pertemuan dua budaya-agama yang berbeda dalam satu wilayah geografi secara masif. Teori Fukuyama, yang meyakini liberalisme Barat sebagai konsep final umat manusia, sedang diuji pada momentum ini.

Gelombang demi gelombang pendatang mendiami tanah-tanah Eropa. Sambutan hangat diberikan warga saat kedatangan mereka di stasiun-stasiun. Dalam beberapa waktu, teori Fukuyama terasa mendekati kebenaran. Namun, malam tahun baru 2016 mengubah keadaan.

Pada malam tahun baru 2016, sebuah kerusuhan terjadi di Cologne, sebuah kota di Jerman yang menampung banyak pengungsi. Kerusuhan dilakukan oleh para imigran yang kebanyakan teridentifikasi berasal dari Maroko, Aljazair, dan Suriah. Ratusan imigran "berpesta" di jalan, menyalakan kembang api, dan berteriak-teriak dalam Bahasa Arab. Beberapa melakukan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Tercatat, ada 1200 kasus perkosaan dalam satu malam.

Pihak kepolisian melaporkan bahwa pelaku kerusuhan tidak berasal dari "pengungsi perang". Kerusuhan didalangi oleh imigran ilegal yang menghadapi tekanan ekonomi di negaranya dan mencari penghidupan di Jerman. Biar bagaimana pun, fakta itu tidak berarti banyak. Dan kerusuhan ini menjadi awal bagi perdebatan tentang konsep liberalisme modern, tidak hanya di Jerman, tapi di seluruh Dunia Barat.

Meskipun peristiwa Malam Tahun Baru tidak dilakukan oleh para pengungsi perang, momentum ini seperti menjadi legitimasi bagi masyarakat akar rumput untuk menentang kebijakan imigrasi. Dalam skala mikro, gesekan budaya terjadi secara nyata. Namun gelombang deras media arus utama yang selalu mendukung liberalisme menutup mulut masyarakat untuk bersuara. Peristiwa Malam Tahun Baru, biar bagaimanapun, melepaskan keresahan masyarakat seperti air bah dari bendungan yang jebol.

Memasuki tahun 2016, protes-protes atas kebijakan imigrasi menjamur menggantikan sambutan-sambutan hangat di stasiun yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Spanduk-spanduk "Go Home, Immigrants!" menggantikan spanduk "Welcome Home, Immigrants". Diskursus liberalisme mulai dipertanyakan dan politikus sayap kanan mulai mendapatkan dukungan populis.

Sebuah kanal Youtube bernama Journeyman Pictures membuat liputan tentang gerakan anti-imigran di Jerman yang diunggah pada 4 April 2016. Liputan tersebut dapat disaksikan melalui tautan berikut. Terdapat opini-opini menarik dari narasumber yang diwawancara dalam liputan tersebut.

Seorang aktivis dari organisasi perjuangan hak perempuan dalam wawancara tersebut mengungkapkan pandangannya tentang peristiwa Malam Tahun Baru. Menurutnya, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para imigran tersebut berasal dari motif politik "islamist" motivation, dan menkankan perbedaannya dengan "islamic" motivation", untuk membedakan antara strategi politik dan konsep agama. Menurut pendapatnya, para pelaku tersebut membawa budaya politis dari negara asalnya yang cenderung menundukkan wanita dari peran publik dengan kekerasan seksual.

Pada akhirnya, dia meyakini bahwa kejadian tersebut mengancam nilai-nilai yang diperjuangkan organisasinya yang berdiri sejak tahun 1970. Orang asing adalah orang asing, dan mereka mempunyai adat istiadatnya sendiri. Ungkapannya dalam wawancara tersebut:

"It's always leaving foreigners as foreigners. They are 'others'. They are 'just like that'. They have different customs. The women don't get out of house, the daughters are not allowed to swim, the women are covered with veil. That's just their way."

Narasumber lainnya dalam liputan tersebut adalah Tanit Koch, seorang editor surat kabar. Dia menekankan dampak penting peristiwa tersebut adalah mengubah banyak orang yang sebelumnya tidak dapat terbuka membicarakan beberapa tantangan dan masalah dan sekarang mereka merasa dapat membicarakannya. Ungkapan lengkapnya sebagai berikut:

"New Year's Eve 2016 changed a lot among the people who felt couldn't openly talk about certain challenges and problems and now feel they can. I think it's important that Germany finally opens up to a more liberal debating culture because some subjects simply were to boo." Di akhir video, kalimat terakhir dari pendapatnya ditampilkan secara dramatis. Tanit Koch dengan tegas mengatakan, "It was a wake-up call for the left."

Gelombang demi gelombang protes anti-imigran terjadi. Dan semuanya didorong oleh sebuah pemikiran dasar yang sama; bahwa arus imigran akan mengikis budaya mereka. Pada Februari 2018, the US Citizenship and Immigration Services (USCIS), lembaga yang mengurus kewarganegaraan dan imigrasi Amerika Serikat, menghapus frasa "nation of immigrants" dari pernyataan misinya. Hal ini mendapat apresiasi dari berbagai kelompok anti-imigran.

Liputan Journeyman Pictures juga menampilkan seseorang yang ditanya, "Apakah ada perbedaan antara Jerman sebelum Malam Tahun Baru dan Jerman setelah Malam Tahun Baru?" Dia menjawab, "Ya. Bahkan saya dapat mengatakan bahwa ada perbedaan antara Eropa Barat sebelum Malam Tahun Baru dan Eropa Barat setelah Malam Tahun Baru."

Namun, perkembangan di tahun-tahun berikutnya membuktikan bahwa dia sepertinya salah. Rangkaian peristiwa setelahnya menunjukkan bahwa, perbedaan itu sepertinya tidak hanya di "Eropa" Barat saja, tapi di "Dunia" Barat secara keseluruhan.

Seluruh rangkaian peristiwa tersebut menyeret teori Fukuyama mendekati sebuah utopia, dan memperkuat pandangan Huntington sebagai sebuah realisme. Ketika Huntington pertama kali mempublikasikan teorinya 26 tahun lalu, banyak ilmuwan menentangnya dengan argumentasi bahwa pemerintah AS pada waktu itu, bahkan bisa menjalin kerja sama yang dekat dengan Arab Saudi.

Bagaimana benturan itu bisa terjadi? Sementara Amerika Serikat, negara yang penuh kebebasan, bisa menjalin hubungan yang sangat harmonis dengan monarki absolut yang nilai-nilainya banyak bertentangan. Argumen tersebut sekilas terasa benar.

Namun jika kita teliti lebih lanjut, hubungan politis seringkali didasari motif lain yang dangkal. Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sebenarnya hanya diikat oleh benang tipis kepentingan minyak dan keamanan. Ketika Amerika Serikat mulai bisa memproduksi sendiri minyaknya dalam 5 tahun terakhir, Saudi mulai merombak perekonomiannya. Oktober 2019 lalu, Riyadh menggelar karpet merah menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin. Para pengamat menilai Saudi sedang melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi dan politiknya dari Amerika Serikat.

Hubungan negara-negara Barat dan Saudi bisa dikatakan merenggang salam satu tahun terakhir ini, terutama karena isu pembunuhan wartawan Jamal Khasoggi. Kasus ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh Barat. Pada Konferensi G20 tahun 2019 di Jepang, tidak ada satu pemipin Barat pun yang terlihat di muka umum bersalaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), selain Putin. Namun menurut Paradigma Peradaban-nya Huntington, Rusia tidak termasuk "negara Barat".

Perkembangan politik di Barat setelah 2016 menunjukkan tren baru. Dimulai dari kemenangan Donald Trump, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, terpilihnya Boris Johnson sebagai PM Inggris, meningkatnya antipati kepada Angela Merkel, hingga Oktober lalu, kegagalan Partai Liberal pimpinan Justin Trudeau mendapat suara mayoritas. Kegagalan tersebut, membuat Trudeau tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri tanpa koalisi, tidak seperti periode sebelumnya.

Perkembangan di Jerman cukup mencengangkan. Pada pemilu Jerman 2017, koalisi partai Angela Merkel, CDU-CSU, memperoleh suara terburuk sejak berdiri pada 1949. Partai sayap kanan AfD, di sisi lain, mendadak memperoleh suara ketiga terbesar, membuatnya bisa melenggang ke parlemen untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.

Semua perkembangan tersebut mengarah pada satu nuansa: konservatisme. Untuk pertama kalinnya sejak masa Perang Dunia, ide-ide multikulturalisme kembali dipertanyakan. Masyarakat akar rumput mulai kebingungan, para elit mulai menghadapi sebuah dilema. Saya menyebutnya Dilema Liberalisme. Sama seperti para ilmuwan yang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya alam semesta ini mempunyai batas, masyarakat Barat mulai mempertanyakan apakah "kebebasan absolut" yang selama ini menjadi napas hidup mereka, sebenarnya memliki batas.

Perkembangan isu hak asasi manusia di Barat yang terjadi selama milenium baru menemukan tantangannya sendiri dalam lingkup global. Bagaimanapun, membuktikan bahwa LGBT tidak seharusnya didiskriminasi jauh lebih sulit daripada membuktikan bahwa ras dan warna kulit tidak seharusnya didiskriminasi. Sepanjang sejarah, gerakan hak asasi manusia selalu berkaitan dengan isu-isu yang cenderung mudah diterima dalam berbagai peradaban, seperti yang saya jabarkan di awal tulisan ini.

Isu terkait hak perempuan misalnya, sekalipun menjadi diskursus panjang di tengah Peradaban Islam, dan menemukan tantangan besar di beberapa negara, pada akhirnya masyarakat Islam secara umum dapat menerima bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bekerja dan berkarir.

Bagaimanapun, fakta sejarah bahwa Khadijah, istri Nabi Muhammad, adalah seorang pengusaha sukses dan kaya tidak bisa dibantah. Dan fakta bahwa salah satu dari perawi hadits terbanyak adalah Aisyah, membuktikan bahwa tidak ada dasar untuk menganggap perempuan memiliki tingkat intelektual yang lebih rendah daripada laki-laki.

Namun isu LGBT sulit untuk dijustifikasi lewat sejarah manapun. Pertentangan Umat Islam yang keras terhadap isu ini memperparah gesekan budaya yang terjadi antara Barat dengan Islam.

Terdapat sebuah video debat di Youtube berjudul "When will it be okay to be a gay and a muslim?". Orang-orang muslim di kolom komentar ikut menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu top comment, dengan jumlah like ribuan berbunyi, "Asking when being gay will be okay in Islam is like asking when pork will be halal."

Inilah Benturan Antarperadaban yang "diramalkan" oleh Huntington 26 tahun yang lalu. Ketika kemajuan teknologi sudah tidak lagi dimonopoli, ketika hegemoni politik tidak lagi dikuasai oleh satu peradaban, dan ketika perekonomian tidak lagi didominasi oleh sebagian bangsa, setiap peradaban akan kembali menemukan kepercayaan dirinya masing-masing.

China terus membesarkan ekonominya, membangun proyek ambisius "New Silk Road" yang menghubungkan China dengan negara-negara di seluruh dunia. Rusia, setelah kehilangan identitas komunismenya, mulai menunjukkan identitas Kristen Ortodoks yang cenderung lebih "ramah" terhadap kebudayaan Islam daripada Kristen Barat. India bergerak menuju Nasionalisme Hindu bersama Narendra Modi, dan terus bergerak menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Dan Dunia Islam, di tengah instabilitas politik Timur Tengah, menunjukkan peningkatan kepercayaan diri akan nilai-nilai agama sebagai pondasi dalam kemajuan segala bidang.

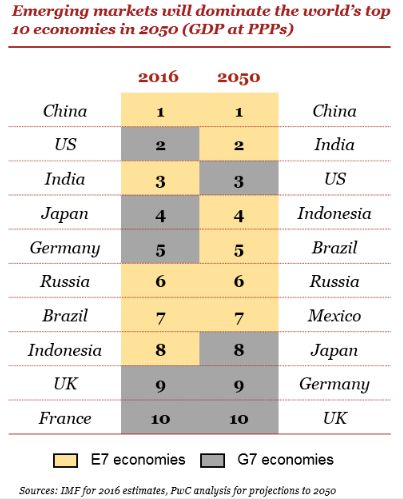

Berdasarkan data PWC di pwc.com, pada tahun 1995, perekonomian negara-negara E7 berukuran hanya setengahnya dari negara-negara G7. Dan pada tahun 2040, yang terjadi adalah sebaliknya, perekonomian E7 akan sebesar dua kali perekonomian G7.

Negara-negara yang tergabung dalam E7 adalah China, India, Indonesia, Brazil, Rusia, Meksiko dan Turki. Sementara negara-negara G7 adalah AS, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Kanada dan Italia. G7, bagaimanapun, adalah negara-negara yang homogen dan cenderung dalam satu peradaban yang sama, kecuali Jepang. E7, adalah formasi negara-negara heterogen yang terdiri dari 5 peradaban: China, Hindu, Islam, Ortodoks, dan Amerika Selatan.

Sampai sini, Paradigma Peradaban yang dibuat oleh Huntington seperti menemukan relevansinya. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, penguatan identitas di berbagai bangsa kembali terjadi, diiringi semakin seimbangnya kekuatan antarbangsa.

Media arus utama tak pernah lelah mengampanyekan multikulturalisme. Namun opini-opini di media sosial dan komentar-komentar di Youtube seperti membuktikan ketidakberdayaan media-media tersebut dalam membentuk opini masyarakat akar rumput.

Sekalipun media tidak berpihak kepada Trump, masyarakat tetap memilihnya, terlepas dari berbagai kontroversi yang ada. Sebenci apapun media kepada Boris Johnson, ia adalah representasi aspirasi publik. Setinggi apapun harapan media atas kemenangan Trudeau dan Merkel, kegagalan partai-partai mereka untuk kembali mendominasi parlemen adalah fakta.

Pada akhirnya, menurut pendapat saya, kedamaian dunia di masa depan ditentukan oleh seberapa legowo setiap peradaban untuk menerima perbedaan kultural satu sama lain. Setiap peradaban harus berhenti memiliki sikap messiah complex, menganggap peradaban mereka memiliki misi untuk memberikan keselamatan bagi peradaban lain dengan memaksakan perubahan sesuai yang mereka kehendaki. Kita harus mulai memahami bahwa universalitas liberalisme Barat adalah utopia. Seberapa menyakitkan apapun hal itu bagi beberapa orang.

Tak lama lagi kita akan memasuki dasawarsa baru. Segala perkembangan yang terjadi selama dasawarsa terkahir ini membawa ketidakpastian. Namun biar bagaimanapun, kita semua berharap, pastinya, semoga Perang Dunia II adalah bencana politik terakhir yang diderita umat manusia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H