Sekitar awal tahun 2000, ketika itu sedang menunggu keberangkatan pesawat di Bandara Adisutjipto, ada seorang pria yang taksiran usianya masih 30 tahunan terlibat perbincangan santai dengan saya. Dalam sela-sela pembicaraan dia mengatakan bahwa hanya orang jawa yang memiliki aksara asli dalam bahasa daerahnya di Indonesia, karena orang melayu hanya bisa menulis bahasanya dengan mengadopsi huruf arab saja.

Oleh sebab itu saya kemudian menanyakan asal muasal beliau, dan dijawabnya bahwa dia adalah orang melayu berasal dari Riau. Demikianlah gambaran pengetahuan kalangan awam masyarakat di Sumatera saat ini, banyak yang tidak sadar bahwa peradaban Sumatera memiliki khazanah aksara kuno disepenggalan cerita masa lalunya.

Bila melihat pada bukti prasejarah peradaban Sumatera, tentu penemuan Balai Arkeologi berkenaan dengan fosil manusia purba di Takengon, Gayo, Aceh Tengah, merupakan diantara bukti bahwa peradaban Sumatera telah dimulai sejak lebih dari 6000 tahun yang silam.

Kemudian keberadaan Candi Muara Takus yang menjadi bagian dari sejarah Sriwijaya diperkirakan telah berdiri sejak abad ke 4 Masehi, kemudian Benteng Indra Patra di Krueng Raya, Aceh Besar, konon diselesaikan pembangunannya pada tahun 600 Masehi.

Bahkan sebutan lain dari Pulau Sumatera adalah Swarnadwipa atau Swarnabumi, yang artinya sebagai Pulau Emas, tercatat pada Prasasti Nalanda (860 Masehi) di India. Maka mustahil rasanya bila masyarakat Sumatera kuno baru mengenal aksara ketika penjelajah Arab tiba di Nusantara.

Diantara artefak yang masih tersisa dan disimpan di British Library adalah Pustaha Batak, yang ditulis dengan huruf Karo, konon Kitab itu adalah bagian dari serial Kitab Ilmu Ghaib yang dicatatkan pada kulit pepohonan pada abad 18.

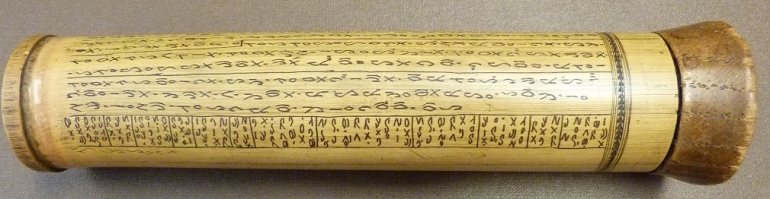

Kemudian Kitab Ramalan yang ditulis dalam huruf Karo pada potongan bambu utuh pun tersimpan dalam katalog British Library.

Mungkin kemudian kita berpikir bahwa aksara arab-melayu merupakan bentuk tulisan yang digunakan pada masyarakat Islam Sumatera. Memang dimaklumi bahwa aksara Batak itu populer dikalangan masyarakatnya yang masih memegang teguh kepercayaan Parmalim, sebagai agama asli bangsa Batak jauh sebelum kedatangan ajaran Budha maupun Islam di Sumatera. Dan tak terhitung banyaknya manuskrip melayu kuno yang ditulis dengan huruf arab-melayu, seperti karya-karya Nuruddin Ar-raniri ketika beliau berada di Aceh.

Tampaknya kedua hikayat itu laksana hiburan istimewa bagi kaum terpelajar pada masa itu, mungkin seperti halnya film box office ataupun tayangan televisi di masa kini, jadi wajar saja apabila seorang guru terkesan "memprovokasi" murid-muridnya untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar.

Tetapi jangan disangka bahwa tidak ada literatur Islami yang ditulis dengan aksara melayu asli, ternyata Syair Perahu karya Syaikh Hamzah Fansuri ada yang disalin menggunakan huruf Rencong/Incung. Padahal Hamzah Fansuri dimaklumi hidup sebelum tahun 1590 Masehi, atau jauh sebelum Ar-raniri datang ke Aceh.

Ditambah lagi fakta bahwa aksara melayu kuno ini acap kali berubah-ubah cara penggunaannya tergantung tempat, sehingga dikenal sebagai aksara Batak, Kerinci, Lampung dan sebagainya.

Tentu akan menyulitkan transfer keilmuan semasa penyebaran Islam di Sumatera pada awal abad ke 17 tersebut apabila tidak dilakukan transformasi aksara ke huruf arab-melayu sebagaimana salah satunya telah dilakukan oleh Ar-raniri tersebut, maklum saja karena Islam telah membawa level globalisasi peradaban Sumatera ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tulisan pun sejatinya hanya sebagai penerjemah ilmu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H