"Sila" atau "Silakan"?

Sudah sejak beberapa lama ini saya mengamati penggunaan kata 'sila' banyak digunakan orang-orang untuk membentuk kalimat yang sifatnya mengarahkan atau kalimat perintah. anehnya, akhiran -kan yang mestinya menyertai kata 'sila' yang berfungsi membentuk kalimat perintah tidak lagi digunakan.

Saya jadi penasaran. Jadi ingin tahu, makna sebenarnya dari kata sila itu apa sih?

Karena itu, meluncurlah saya ke situs KBBI online untuk mencari tahu... dan hasilnya sebagai berikut:

- sila/si*la/ (v) - silakan/si*la*kan/ (v): sudilah kiranya (kata perintah yang halus). Contoh kalimat: "sila duduk" atau "silakan duduk";

- silakanlah/si*la*kan*lah/ (v): silakan;

- silalah/si*la*lah/ (v): silakan;

- menyilakan/me*nyi*la*kan/(v): minta (menyuruh, mengajak, mengundang) dengan hormat supaya. Contoh kalimat tuan rumah Menyilakan tamu-tamu masuk;

- tersila/ter*si*la/ (v): terserah; pulang maklum kepada. Contoh kalimat: Tersila kepadamulah, mau pergi atau tidak;

- mempersilakan/mem*per*si*la*kan/ (v): minta secara lebih hormat supaya

Tentu saja apa yang ada di situs KBBI online ini tidak memadai, karena di sana tidak ada penjelasan untuk kata 'sila' yang akrab kita temukan ketika membahas Pancasila.

Dan jika dipikir-pikir, jelas akan timbul ambiguitas antara kata 'sila' yang tidak lagi menggunakan akhiran -kan, dengan kata 'sila' yang terlanjur akrab kita temukan penggunaannya dalam pembahasan sila-sila dalam pancasila.

Karena itu, saya pikir, mengetahui makna sebenarnya dari kata 'sila' adalah kunci untuk menjernihkan masalah ini. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan makna sebenarnya - jika KBBI saja tidak menjelaskan hal itu?

Seperti umumnya kata dalam bahasa Indonesia, yang bisa ditelusuri hingga ke bahasa Sanskerta, kata 'sila' pun ternyata demikian pula adanya.

Baca juga: Boleh Menulis Ringan, tapi Tetap Perhatikan Kata Baku

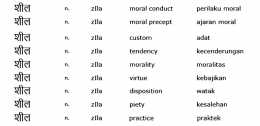

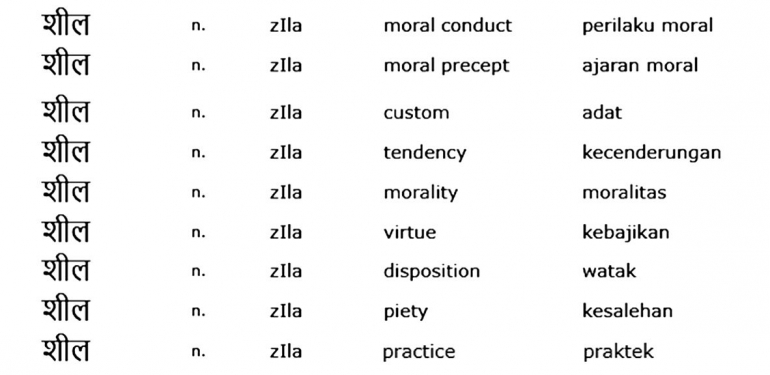

Dalam kamus bahasa Sanskerta Monier-Williams, terdapat kata 'zila' yang pemaknaannya pada dasarnya cukup memiliki kesamaan makna dengan kata 'sila' dalam bahasa Indonesia. Silakan dicermati berikut ini...

Demikianlah, saya pikir untuk menghindari timbulnya ambiguitas, sudilah kiranya untuk kembali menggunakan akhiran -kan pada kata 'sila' pada kalimat yang bertujuan mengarahkan atau kalimat perintah.

"Laman" atau "Halaman"?

Sejujurnya saya belum mendapatkan jawaban atas fenomena hilangnya suku kata ha- pada kata 'halaman'.

Apakah tindakan pemenggalan itu dikarenakan bentuk ha- dianggap sebagai "tambahan tidak jelas", seperti halnya yang disoroti Bapak Remi Silado dalam salah satu tulisannya berjudul "Bapa Jadi Bapak, Tuan Jadi Tuhan, Bangsa Jadi Bangsat". Beliau mengulasnya sebagai berikut:

"...mengapa Tuan menjadi Tuhan, merupakan masalah khas bahasa Indonesia. Hadirnya huruf 'h' dalam beberapa kata bahasa Indonesia, seperti 'asut' menjadi 'hasut', 'utang' menjadi 'hutang', 'empas' menjadi 'hempas', 'silakan' menjadi 'silahkan', agaknya seiring dengan kasus nominatif dan singularis dalam tatabahasa Sansekerta ke Kawi dan Jawa. Misalnya tertulis 'hana' dibaca 'ono', 'hapa' dibaca 'opo'...."

Pertanyaannya, apakah kata 'halaman' memang senasib dengan kata-kata yang dimaksudkan oleh bapak Remi Silado, karena itu mesti dikembalikan ke bentuk awalnya 'laman'?

Untuk kasus ini, saya menyarankan agar mungkin sebaiknya dipikirkan lagi, dengan meninjau ulang dari mana sesungguhnya kata 'halaman' berasal.

Untuk kata 'halaman', saya memiliki tinjauan history linguistik sebagai berikut...

Saya melihat ada kemungkinan kata 'halaman' berasal dari kata 'karang'... (hehehee iya.. iya... saya paham, dan saya bisa membayangkan anda akan kaget atau menertawakan pernyataan ini... tapi tunggu dulu.. sabar.. sabar...)

Baca juga: Apakah "Skuat" dan "Fail" Kata-kata Baku Bahasa Indonesia?

Jadi begini, pemikiran saya bahwa kata 'halaman' berasal atau setidaknya terkait dengan kata 'karang', berasal dari pencermatan saya pada fungsi karang dalam perspektif masyarakat bahari atau masyarakat pesisir, yakni karang sebagai penghalang ombak.

Fungsi 'karang' sebagai penghalang ombak dalam pandangan masyarakat maritim di masa kuno yang nampaknya lambat laun melahirkan kata 'halang'. Dalam hal ini terjadi perubahan morfologi antara fonetis k menjadi h, dan r menjadi l - diantara kata 'karang' dan 'halang'.

Konsep "karang atau halang" kemudian diterapkan dalam kebudayaan masyarakat kuno ketika mereka mulai mengenal sistem organisasi 'Chiefdom' atau 'mandala', yakni bentuk organisasi sosiopolitik yang menganut sentralisasi kekuasaan. Konsep tersebut diterapkan secara nyata dengan menempatkan kediaman penguasa atau kepala suku tepat di tengah-tengah pemukiman rakyat atau pengikut.

Dalam sistem kerajaan di Jawa, dikenal dengan konsep "kotaraja" sementara di Kedatuan Luwu dikenal dengan sebutan 'wara', yaitu pusat kedatuan yang dikelilingi oleh perkampungan rakyat atau pengikut yang disebut 'lipu'.

Tujuan menempatkan kediaman penguasa atau kepala suku tepat di tengah-tengah - dengan menjadikan perkampungan rakyat atau pengikut sebagai 'halangan' jelas dimaksudkan untuk mengantisipasi serangan musuh yang datang menyerang, agar mereka tidak langsung dapat mencapai kediaman kepala suku.

Di masa sekarang, konsep seperti itu sebenarnya tetap digunakan. Pada hari ini, kita mengenalnya dengan sebutan 'halaman' - yakni bentuk morfologi dari kata 'halangan'.

Kita ketahui, dalam bahasa Indonesia, ada banyak kasus dimana 'ng' terbaca 'm' atau sebaliknya, yang dalam ilmu bahasa disebut "Asimilasi" (assimilation) yaitu proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya ( Kridalaksana, 1984: 17, 2015: 65)

Contoh bentuk asimiliasi: kata mimbar (dari kata Arab 'minbar'), mungkar (dari kata Arab 'munkar'), mungkin (dari kata Arab 'mumkin') (Syamsul Hadi, 2015: 65)

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Kata Baku dan Tidak Baku Populer dan Tip Jitu agar Tak Keliru

Dalam konsep rumah sebagai tempat tinggal, sebuah halaman yang senantiasa berada di sekitar atau mengelilingi badan rumah, pada dasarnya berfungsi sebagai 'halangan' agar orang yang datang tidak langsung dapat mengakses badan rumah. Jadi, dengan kata lain, 'halaman' berfungsi sebagai 'halangan'.

Makna kata 'karang' sebagai 'halangan' atau 'halaman', sebenarnya tidak hanya digunakan di masyarakat pesisir. Jika anda seorang pendaki gunung, anda saya yakin akrab dengan nama 'karangan' yang biasanya menjadi nama desa terakhir di jalur pendakian sebuah gunung. Salah satunya, adalah nama desa karangan yang merupakan desa terakhir di jalur pendakian gunung Latimojong (via Enrekang).

Adanya toponim 'karangan' di bagian lereng atau kaki gunung sebuah gunung, adalah pertanda jika pada masa kuno gunung tersebut menjadi pusat "sesuatu" (bisa sebuah pemukiman kuno, bisa juga sebuah kawasan yang disakralkan dulunya). Jadi, desa karangan itu dapat dimaknai sebagai 'halaman' atau 'halangan' untuk menjaga sesuatu hal.

Demikianlah, kata 'halaman' dapat diduga berasal dari kata 'halangan' yang mengalami penghalusan makna (pergesaran makna), dan mengalami asimilasi (perubahan 'ng' menjadi 'm' atau sebaliknya) - dengan bentuk paling awalanya mungkin 'karangan'.

Susunan morfologi dari bentuk paling kunonya mungkin seperti ini: karangan - halangan - halaman.

Demikianlah, dari uraian ini, tergambar jika kata 'halaman' bukanlah berasal dari kata 'laman'. Kata 'halaman' terbukti memiliki tinjauan history linguistik tersendiri yang dapat ditelusuri bentuk morfologinya (baik perubahan fonetis maupun pergesaran makna). Karena itu, mohon suku kata ha-nya janganlah dihilangkan.

Sekian. Semoga bermanfaat. Salam.

Bagi yang berminat membaca tulisan saya lainnya, bisa melihatnya di sini: kompasiana.com/fadlyandipa

Fadly Bahari, Pare-Kediri, 24 Februari 2020

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI