Lalu, coba kalian bandingkan, Medan yang selalu dikeluhkan karena adzan dibilang terlambat sampai-sampai "harusnya" pakai zona waktu lain, apa masih cocok masuk WIB?

Masih, kalau dilihat garis bujurnya (98 derajat 40'BT). Hanya saja, satu derajat lebih dikit lagi ke utara, sudah keluar dari longitude UTC+7. Makanya, kota itu berada di ujung zona waktu asli.

Namun, pada praktiknya tidak begitu.

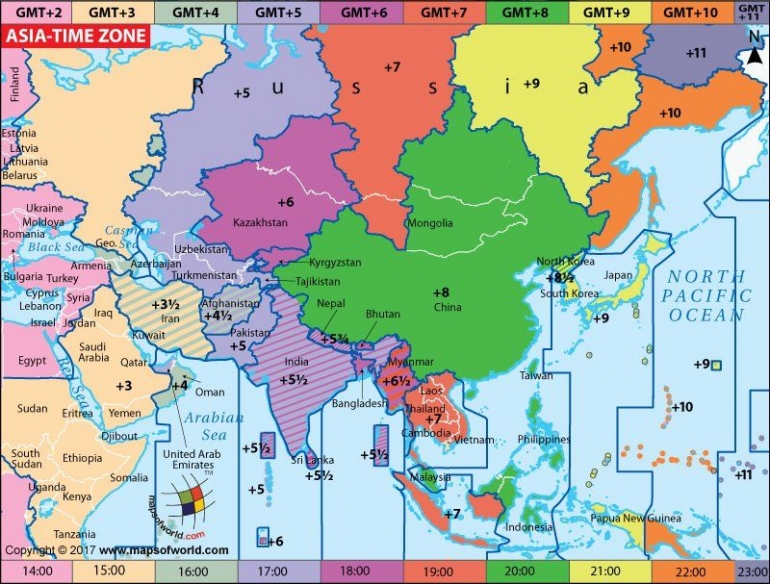

Atas alasan ekonomi, kerjasama dengan negara mitra atau penyatuan bangsa, seringkali zona waktu tidak menuruti apa kata jam matahari; keluar garis bujur istilahnya. Makanya terasa aneh.

Seperti semenanjung Malaysia dan Singapura di atas, yang secara garis bujur, sejajar dengan (sebagian besar) Sumatra yang benar-benar UTC+7. Ya harusnya pakai jam itu, bukan?

Ternyata, mereka malah pakai UTC+8 secara resmi. Pantesan, jam 12 terasa jam 11 siang (dalam arti sesungguhnya). Sabang pun juga sama, "jiwanya" UTC+7 dalam geografis yang harusnya UTC+6.

Surabaya pun demikan. Dilihat dari longitude-nya jelas-jelas masuk WITA (UTC+8). Eh, malah "dipaksakan" pakai WIB karena ingin satu pulau, satu zona waktu (kecuali Kalimantan)?

Nah, itu! Kitanya yang bakal merasakan psikologisnya. Di sebagian besar Malaysia, makan siang justru jam satu. Di Surabaya, belum jam tiga sudah sore. Bikin shock bagi yang tak biasa.

Tapi, itu belum apa-apanya, wahai pembaca!

Di Xinjiang, China, rumah dari komunitas Uighur, jamnya "super duper aneh" karena dipaksa nurut waktu Beijing yang UTC+8. Padahal ya, menurut geogafisnya memang sebaiknya pakai UTC+6. Akibatnya, di musim dingin matahari yang biasanya terbit lebih awal, malah jam sembilan.

Aneh ya? Enggak heran, warga Uighur pada pakai jam lokal yang UTC+6 itu, ya biar kegiatan di sana nyaman aja sesuai jam matahari.