"Kita sekarang hidup di era perencanaan dan kejahatan yang sempurna. Para penjahat bukan lagi kanak-kanak tak berdaya yang mempergunakan dalih cinta. Bahkan sebaliknya, mereka dewasa", begitu kata Albert Camus.

Kini, apa yang dikatakan Camus sedang kita alami. Bahwa sekarang kita sedang hidup di era kejahatan yang sempurna, dan ajaibnya kejahatan ini disponsori oleh bangsa kita sendiri --- Pemerintah kita --- yang mendaku dirinya sebagai wakil rakyat, yang mendaku dirinya sebagai seorang yang Pancasilais, yang kerap mengatakan semua yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pemerintah baru saja mengesahkan UU Omnibus Law pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Keputusan tersebut sontak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 terjadi demo di berbagai daerah di Indonesia. Laksana letusan gunung berapi, amarah rakyat meluap, dan luber ke mana-mana, merusak apa saja yang ada di sekelilingnya. Bentrokan tak dapat dihindari.

Wajarkah bila publik marah? Wajar. Yang tidak wajar adalah pemerintah dan DPR kita!

Pasalnya, setelah disahkannya UU Omnibus Law itu, toh hingga kini rakyat tidak dapat mengaksesnya, justru yang terjadi adalah beredarnya versi-versi baru atas UU tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah: apa yang sebenarnya disahkan oleh DPR dan ditandatangani Jokowi pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu?

Kenyataan ini seharusnya menuntun kita kembali pada bagaimana semestinya proses legislasi atau pembuatan UU itu, alih-alih terus meributkan versi-versi baru UU tersebut. Bukankah setelah disahkannya sebuah UU, seharusnya tidak ada lagi revisi-revisi? Sebab, UU adalah hal yang sakral.

Namun, pemerintah tak kunjung sadar diri, ia justru menangkapi dan menuduh para pengkritik Omnibus Law sebagai penyebar hoaks. Ia menganggap bahwa rakyatnya tolol, bahwa rakyat yang mayoritas hidup dalam kemiskinan, miskin pula pengetahuan dan intelektualitasnya. Yang setiap hari semakin sempit rezekinya --- karena dipersempit oleh sebuah sistem, maka sempit pula akal dan budi pekertinya.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilaterbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat 9 Oktober 2020.

Toh.. padahal, selama UU yang asli tidak ada, maka tidak ada pula dasar pemerintah menuduh rakyatnya sebagai penyebar hoaks. Apalagi menangkapinya.

Rezim Nekrofilia

Secara harfiah, nekrofilia berarti cinta pada kematian. Orang yang cinta pada kematian, disebut dengan nekrofil. Seorang nekrofil selalu terpikat pada penghancuran, dan bau kematian adalah aroma yang manis baginya. Dia dingin, jauh, penyembah "hukum dan ketertiban." Namun, nilai-nilainya justru berlawanan dengan nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan. Salah satu ciri yang paling kentara seorang nekrofil adalah sikapnya terhadap kekuatan (force).

Nampaknya nekrofilia menjangkiti pemerintahan kita sekarang ini. Rezim sekarang adalah rezim nekrofilia.

Kita tak usah jauh-jauh kembali pada proses pemilu 2019 lalu yang menumbalkan ratusan petugas KPPS demi sebuah kekuasaan, dan peristiwa-peristiwa rentetannya, seperti kerusuhan pasca pemilu, dan banyaknya nyawa yang melayang atas kekejaman pemerintah terhadap para demonstran yang menolak revisi UU KPK --- yang tak ada satupun para pelakunya hingga kini diadili. Tak ada pertanggunjawaban dari pemerintah atas tewasnya rakyat di tangannya sendiri.

Tapi kita bisa menilik kencenderungan nekrofilia ini pada sesuatu yang lebih dekat. Sebab, sunggguh ingatan kebanyakan rakyat ialah relatif pendek.

Dalam menangani pandemi Covid-19 misalnya, pemerintah mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama. Tetapi, kemudian pemerintah tetap ngotot melaksanakan pilkada serentak 2020, meski grafik kasus corona terus meningkat. Bukankah ini justru membahayakan nyawa rakyat? Bukankah ini penegasan atas cinta terhadap kematian? Akankah tragedi pemilu 2019 yang memilukan terulang kembali?

Yang terbaru adalah disahkannya UU Omnibus Law yang memantik kemarahan rakyat, membuat demonstrasi terjadi dimana-mana dengan jumlah massa yang tidak sedikit. Dan saat terjadinya demontrasi ini, kita juga sedang menghadapi pandemi Covid-19 --- yang mana salah satu cara efektif memutus mata rantai penularannya adalah dengan menghindari kumpul-kumpul, alias social distancing. Kendati demikian, apakah rakyat yang turun ke jalan dapat disalahkan dengan dalih tidak mengindahkan protokol kesehatan dan berkontribusi dalam kenaikan grafik kasus Covid-19? Tidak! Sekali lagi, tidak!

Bagi rakyat, tidak ada yang menakutkan selain kelaparan! Omnibus Law lebih mematikan, merampas ruang-ruang hidup rakyat. Dan aksi demontrasi adalah akumulasi dari kemuakan atas penderitaan yang selama ini ditahan hingga tak tertahankan lagi.

Pemerintahlah yang berkontribusi pada persoalan ini. Andai kata, ya andai kata.. pemerintah menghentikan proses pembahasan UU Omnibus Law dan tidak mengesahkannya, dan fokus pada penanggulangan wabah Covid-19, sungguh hal ini tak akan terjadi. Nyatanya tidak sama sekali, pemerintah terus membahas UU ini secara sembunyi-sembunyi, tengah malam, dan esok harinya disahkan.

Bagi nekrofil, hanya ada dua hal di dunia ini: yang berkuasa, dan yang tidak berkuasa. Dan baginya, kematian satu orang adalah tragedi, sedang kematian ratusan orang hanyalah statistik. Tak ada cinta dalam diri seorang nekrofil. Baginya, pencapaian terbesar manusia bukanlah mempersembahkan kehidupan, namun menghancurkannya. Pengggunaan kekuatan dan kekuasaan bukanlah tindakan sesaat yang terpaksa karena keadaan, melainkan pedoman hidup.

Kemerdekaan adalah Alat

Omnibus Law adalah Pengkhianatan Terhadap Konstitusi. Barangsiapa yang tidak berupaya menghentikan ini, ia adalah pengkhianat bangsa.

Ingatlah alinea ke-2 dalam preambule UUD 1945: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Kita masih di depan pintu gerbang!

Pasca Kolonialisme, kemerdekaan seharusnya bukan hanya dipandang sebatas tujuan. Kemerdekaan adalah alat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan 'kemerdekaan sebagai alat'? Bukankah kita sudah merdeka pada tahun 1945? Toh.. proklamasi mengatakan: "kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia"?

Betul, bahwa kita sudah merdeka, tapi merdeka sebatas konstitusional. Merdeka menurut syarat, hukum dan UU Internasional. Bukan merdeka secara substansial --- merdeka yang sebenar-benarnya merdeka --- yang seluruh rakyat hidup bahagia di dalamnya; di mana rakyat kita dapat hidup dalam kehidupan yang adil dan makmur, aman dan sentosa. Dapat menikmati setiap hasil dari hasil sumber daya alamnya sendiri. Dapat menanam, memetik, menjual, dan menikmati hasil panennya sendiri.

Dimana setiap hasil kekayaan alam kita tidak banjir ke luar, tapi banjir dan meluber ke dalam kantong-kantong rakyatnya hingga memenuhi lemari-lemarinya. Rakyat tidak lagi terluntang-lantung, tidak lagi hidup dalam kelaparan dan kemiskinan. Tidak ada lagi yang tinggal dan tidur di atas gerobak bersama dengan anak dan istrinya.

Jika kemerdekaan hanya dipandang sebagai tujuan, niscaya kita akan selamanya berada di depan gerbang tanpa pernah bisa masuk ke halaman, tidak akan pernah masuk dan duduk di ruang makan kemerdekaan itu. Dan kita tak akan pernah menikmati hidangan-hidangan yang dihidangkan dari hasil kemerdekaan.

Kemerdekaan adalah alat, bukan hanya sekadar tujuan. Ia laksana rel yang menopang kereta api di atasnya. Rel itulah yang mengantarkan kereta apinya Indonesia untuk sampai pada tujuannya. Rel itulah yang dinamakan konstitusi.

Tetapi, rel itu kini hendak dilepaskan dari kereta apinya Indonesia. Dan jika rel itu lepas, maka kereta apinya Indonesia --- yang membawa ratusan juta rakyatnya --- niscaya terpelanting dan jatuh ke dalam jurang imperialisme modern.

Rel itu kini hendak dilepaskan lewat persengkokolan jahat, lewat sebuah UU, yakni UU Omnibus Law. Kemerdekaan kita hendak dibatalkan olehnya, proklamasi kita hendak dibatalkan olehnya. Dan jika kita tidak lagi merdeka secara konstitusional, maka kita akan semakin jauh dari tujuan kemerdekaan itu.

Karenanya, kemerdekaan secara konstitusional adalah mutlak-perlu, tidak boleh tidak! Karenanya, Omnibus Law harus dibatalkan, tidak boleh tidak! Dan gerakan-gerakan penolakan Omnibus Law harus terus digulirkan, yang semakin bergulir semakin besar, laksana bola salju.

Buatlah mimbar-mimbar rakyat di jalan-jalan, kalau perlu pemogokan massal secara nasional dan bergantian. Buatlah sebuah saweran, sebuah penggalangan dana rakyat untuk terus mengongkosi perjuangan ini. Buatlah pentas-pentas seni dan kebudayaan penolakan Omnibus Law. Buatlah pentas musik dan puisi yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, yang membacakan puisi-puisi perlawanan. Buatlah pentas tari yang menarikan tarian-tarian perang Indonesia. Teruslah melawan sampai UU mudhorot ini dibatalkan, sampai UU Cilaka ini dibatalkan!

Sebab, jika tidak, maka kemerdekaan kita yang dibatalkan.

Bukankah bung Karno pernah berkata: "Merdeka adalah Jembatan! Di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat."

Jembatan itu adalah konstitusi --- Political Independence. Merdeka secara konstitusional adalah alat untuk mencapai tujuan kemerdekaan -- merdeka secara substansial.

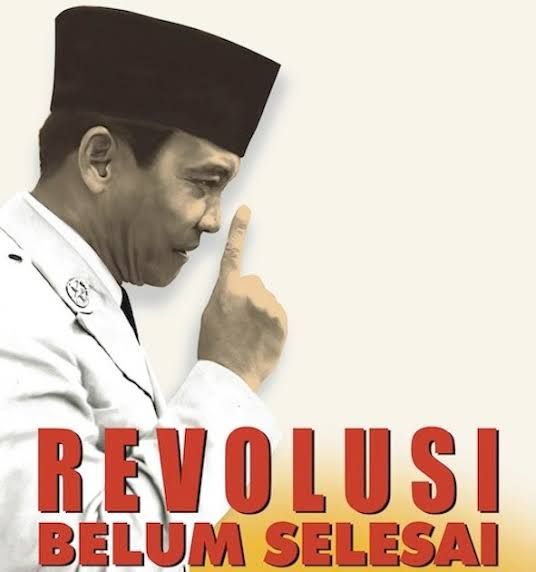

Sekali merdeka, tetap merdeka. Revolusi belum selesai..!

Referensi:

Fromm, Erich. 2019. The Heart of Man Kegeniusan Hati Manusia untuk Kebaikan dan Kejahatan. Yogyakarta: IRCiSoD.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H