"Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan." - Jean Marais dalam Bumi Manusia.

Tidak adil. Itu adalah vonis yang saya berikan pada diri saya setelah menyaksikan sendiri film "Bumi Manusia". Sejak munculnya berita bahwa karya pamungkas Pramoedya Ananta Toer ini akan dijadikan sebuah film, saya termasuk yang tidak setuju. Haha..padahal, siapa saya?

Saya bukanlah kritikus film, lebih seringnya saya menonton hanya menikmati tanpa mengamati detil-detil yang bisanya jadi perdebatan massa, kecuali film itu memang membutuhkan kecermatan dan fokus pikiran untuk bisa memahaminya.

Tetapi, bukan tanpa alasan saya berpendapat demikian. Banyak karya-karya penulis yang saat diadaptasi dalam ke layar, terasa kehilangan maknanya. Bukannya memicu orang untuk mencari tahu karya aslinya, tidak jarang ada yang merasa tidak perlu lagi baca, karena difilmkan saja sudah tidak menarik, apalagi harus membaca dan memahami makna yang disampaikan oleh penulisnya.

Saat mengetahui bahwa Minke akan diperankan oleh Iqbal Ramadhan, saya semakin tidak yakin. Semua pembaca "Bumi Manusia" tahu, bahwa kisah cinta Minke dan Annelies adalah penggerak dari novel ini.

Mengingat reputasi Iqbal sebagai Dilan, saya tentu curiga, bahwa hanya bagian inilah yang akan ditonjolkan oleh Hanung Bramantyo selaku sutradara, hingga, bagaimana perjuangan Minke dalam membebaskan dirinya dari tatanan kepriyayian masa itu, dan kisah seorang Nyai Ontosoroh yang begitu mengagumkan dengan segala keserbabisaannya dan kemandirian yang akhirnya hanya berakhir sebagai masyarakat kelas tiga di depan pengadilan kulit putih tidak akan tergambarkan dalam film ini.

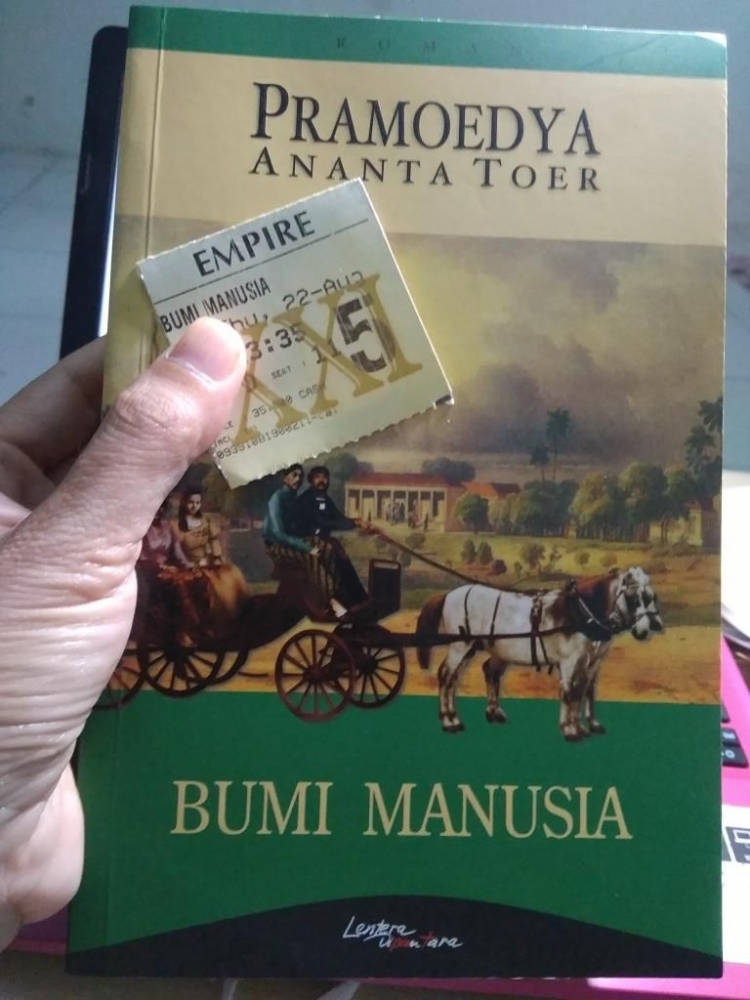

Saya pertama kali membaca "Bumi Manusia" sewaktu masih SMP kelas 2. Saat itu hanya dipinjami oleh teman yang sering tukar menukar buku. Tanpa tahu kalau ini dulu buku terlarang. Bapak saya cukup kaget melihat saya membawa pulang buku ini, dan memutuskan untuk membaca terlebih dahulu (kebiasaan beliau sebelum mengijinkan saya membaca buku yang menurut beliau "berat").

Jadi, buku ini menyimpan makna yang besar bagi saya, bukan hanya sebagai sumber kenangan antara saya dan alm. Bapak, tetapi salah satu media saya mempelajari lebih dalam apa akibat yang ditimbulkan oleh penjajahan dan pembedaan golongan baik dimasa "Bumi Manusia" maupun di masa sekarang.

Karena itu, ada sedikit perasaan tidak rela, jika pesan yang terkandung dalam buku ini akan menjadi tidak tersampaikan karena pengadaptasian yang tidak tepat.

Setelah beberapa hari berpikir dan mempertimbangkan, saya memutuskan untuk menonton "Bumi Manusia" tanpa sebelumnya membaca resensi dari penonton sebelumnya. Niat saya adalah, jika kesan yang saya harapkan tidak muncul, maka saya akan WO.

Tidak lama setelah saya duduk dan mulai menyamankan diri, ada himbauan berdiri dan kumandang lagu "Indonesia Raya" pun terdengar.

Saya dan penonton yang lain langsung berdiri dan tidak sedikit yang seperti saya yang keheranan. Jujur, ini pertama kalinya bagi saya.

Namun, saya sadari, bahwa momen ini dibangun dengan pas sekali oleh Hanung Bramantyo untuk membangun nasionalisme penonton terutama karena film ini berusaha menggambarkan masa di mana kita masih dijajah.

Masa Indonesia belum memiliki kesadaran sebagai suatu bangsa, masa di mana seorang bernama Minke berusaha membebaskan dirinya dari tatanan yang terjadi akibat perbedaan ras yang membuat pribumi seolah-olah menjadi suatu hal yang memalukan.

Hanung Bramantyo menurut saya cukup berhasil menuangkan isi novel ini ke atas layar. Ide mengenai perbedaan status yang seharusnya dilawan oleh anak bangsa, hukum yang hanya memenangkan pihak yang membuat hukum, dan melawan ide dengan ide seperti Minke dengan tulisan-tulisannya disampaikan dengan baik sekali.

Saya tidak tahu apa sebutannya dalam perfilman, tetapi tiap potongan adegan sepertinya berusaha agar hubungan Minke-Annelies, keeksentrikan Sang Nyai, dan potret ketidakadilan masa itu bisa tersampaikan tanpa bertele-tele.

Pasti banyak perdebatan mengenai kekurangannya. Misalnya, ekspresi mata Iqbal Ramadhan yang kadang menurut saya kurang pas dalam beberapa adegan, tetapi saat menggoda Annelies ternyata cocok sekali (ahoy for Iqbal). Atau tone kos-kosan milik tuan Telinga yang rasanya terlalu cerah dan baru, kesan yang sama saya rasakan saat melihat rumah dan plang masuk ke rumah keluarga Mellema, membuat seolah-olah bangunan-bangunannya benar-benar baru berdiri, bukan sebuah hunian yang telah digunakan bertahun-tahun.

Kesannya seperti buru-buru dibangun. Mengenai efek CGI, ya gimana ya. Ini toh, bukan film superhero atau kolosal yang mengedepankan detail nyaris tidak kentara itu, jadi menurut saya sih masih tidak mengganggu.

Beberapa tokoh dalam buku juga tidak diberikan porsi sebagaimana mestinya dalam film ini. Yang paling saya cermati adalah interaksi antara Jean Marais dan Minke yang nyaris tidak cukup membangun kesan bahwa mereka adalah teman baik dan salah satu sumber inspirasi bagi Minke.

Juga, diskusi-diskusinya dengan Juffrouw Magda Peters gurunya di H.B.S, perdebatan dengan putri-putri De la Croix tidak hadir dalam film ini. Namun, jika ingin semuanya dimasukkan, tentunya durasi 3 jam akan kurang, atau kesannya akan lebih buru-buru dari yang ada sekarang.

Pemeran lain selain Iqbal telah dipilih dengan pas sesuai dengan karakter masing-masing tokoh. Mawar de Jongh berhasil memerankan sosok Annelies yang penggugup dan manja.

Sifat kekanak-kanakannya yang kontradiktif dengan kedewasaannya dalam mengawasi pekerja-pekerja di ladang memang tidak terpancar dalam film. Mungkin seandainya adegan antara May (Putri Jean Marais) dihadirkan, kesan itu akan bisa ditunjukkan. Sementara Sha Ine Febrianti benar-benar menggambarkan Nyai Ontosoroh dalam khayalan saya. Cantik, cerdas, powerfull dan misterius.

Namun di saat yang sama menunjukkan sangat rapuh akibat ketidakmampuannya membela diri dan keluarganya di hadapan pengadilan, dan terlihat sangat hancur saat tidak mampu mempertahankan anaknya. Pemilihan pemeran lain seperti Darsam, Jan Dapperste, Ibu Minke, Suurhoff, Maiko, Babah Ah Tjong juga tidak perlu dikomentarin, terasa pas semuanya.

Ah, dan satu hal yang menurut saya tidak adil adalah penggambaran Robert Mellema dalam film ini. Giorgino Abraham memang memerankan tokoh ini dengan baik, perannya membuat penonton sangat marah dengan keangkuhannya.

Saya sedikit kurang setuju sih dengan penggambaran ini, karena yang saya tangkap dalam bukunya adalah Robert memang seorang yang bejat, tetapi bukan orang yang tidak memiki manner seperti di film ini. Itu saja.

Jadi hemat saya, Film "Bumi Manusia" sangat layak untuk disaksikan. Jika anda seorang pengagum karya Pramoedya Ananta Toer, mungkin ekspektasi bahwa untuk menjadi film yang sempurna seluruh isi buku harus dituangkan dalam layar harus dikurangi jika tidak bisa dihilangkan.

Hanya dengan cara itulah saya akhirnya berhasil duduk selama 3 jam. Mungkin penutup dari ungkapan penyesalan saya karena telah menghakimi film ini sebelum menyaksikannya adalah

Hanung Bramantyo dan kru telah melawan rasa sangsi para peragu atasnya, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H