Aku pun memahami apa yang dirasakan Tawa sebenarnya. Pasti ada gejolak batin yang harus ia tahan. Dan selama ini, Tawa bersusah payah menyembunyikan itu dari kami. Siapa sangka, dibalik senyumnya itu, ternyata jiwa nya tengah menderita. Dan aku sebagai temannya sangat merasa berdosa. Pun tak bisa berbuat banyak untuk membantunya.

3 tahun setelah hari itu.

Setelah berpisah sekian lama, aku akhirnya bisa kembali berjumpa dengannya. Dia benar-benar Tawa. Tapi kondisinya sangat berbeda. Siapa sangka, Tawa adalah salah satu subjek penelitian ku dalam menyelesaikan proposal akhir untuk mendapat gelar Sarjana Psikologi.

Saat Tawa menoleh, menyadari keberadaanku, mata kosongnya berubah berbinar. Tersenyum lebar. Seperti tatapan yang selalu dia tunjukkan pada kami dulu. Aku pun duduk tergugu tak mampu menahan ironi ini. Bahkan tangis tak mampu meringankan sesak ku. Tak kusangka, seberat ini beban yang harus dia tanggung.

Pada akhirnya, tembok jiwanya pun roboh. Menjatuhkannya ke dalam lubang nestapa yang amat dalam. Menerbangkan akal sehatnya sampai nirvana.

Ragamu masih ada. Sukmamu juga juga tak kemana-mana. Tetapi tidak dengan kewarasanmu. Semuanya raib, dirampas konflik dalam jiwamu.

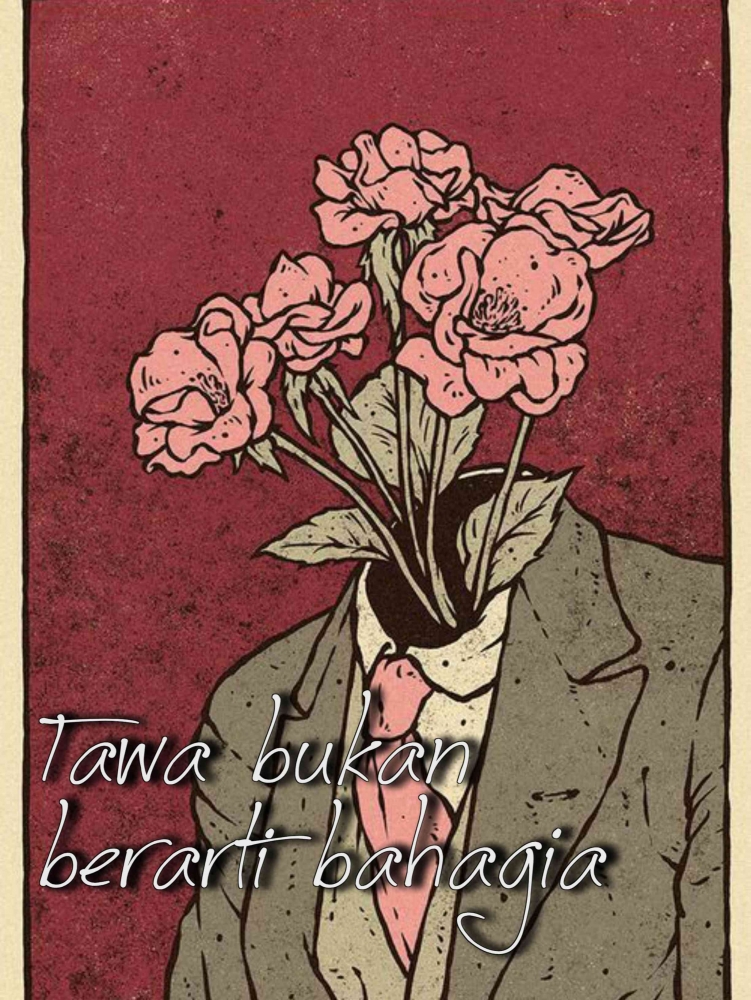

Sekarang Tawa akhirnya bisa benar-benar tertawa. Namun, bukan berarti dia bahagia. Tapi gila.

Maafkan aku kawan. Harusnya aku menyadari lolongan jiwamu itu sedari awal. Maaf. Maafkan aku.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H