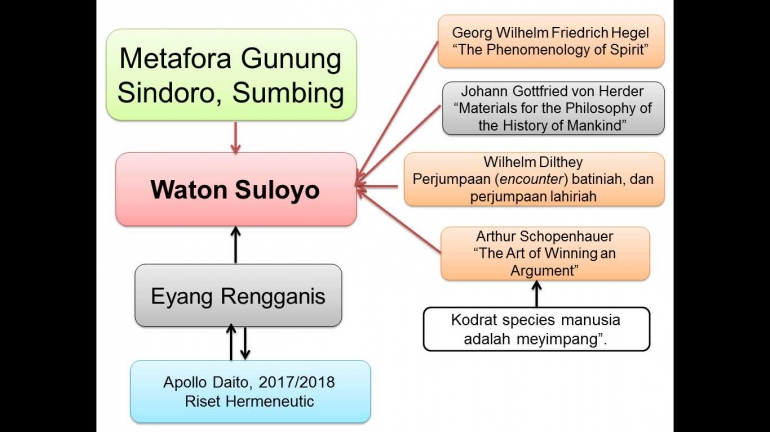

Maka makna "Waton Suloyo" atau jiwa rasional logika bengkok atau minteri (menipu), atau upaya penurunan tatanan Jawa dan membolak balik fakta atau tatanan, sampai pada kekosongan nilai, ketidakadaan makna) atau semacam dekonstruksi dalam pemikiran posmodernisme. Maka pada titik ini makna "Waton Suloyo" memiliki nilai postitif, dan tidak seluruhnya salah toh masih ada juga benarnya, apalagi bila disangga dengan mencari-cari bukti diluar teks konteks yang dibahas. Bermakna positif "Waton Suloyo" sebatas asal membantah, tidak mau kalah, atau disalahkan. "Waton Suloyo" adalah wujud ketrampilan untuk menang atau sebatas wacana dialektika "eristic" [Eristic Dialectic] tanpa memperdulikan tatanan objektivitas. Maka tafsir "Waton Suloyo" ada dalam pemikiran Arthur Schopenhauer dengan judul "The Art of Being Right: 38 Ways to Win an Argument" (also Eristic Dialectic: "The Art of Winning an Argument" terbit tahun 1831. Dalam teks Parerga and Paralipomena ("Appendices" and "Omissions") repleksi pemikiran Arthur Schopenhauer, published in 1851, menyatakan "Kodrat species manusia adalah meyimpang".

Maka pemikiran Arthur Schopenhauer sama dengan makna "Waton Suloyo" hasil dialog saya dengan Eyang Rengganis, di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, di kaki Timur Gunung Sindoro Sumbing Jawa Tengah.

Sambal terbata-bata eyang Rengganis menunjuk dua fenomena alam dalam mitos Gunung Sindoro Sumbing, mistik Jawa. Kata ("ndoro" artinya "anak") atau anak bontot (bungsu) baik berbudi luhur diubah menjadi "Sindoro"), dan satu tertua (kakanya) anak Sumbing (sumbang, perilaku menyimpang) menjadi makna Kejawen pada jiwa manusia, diubah dalam metafora menjadi nama Gunung Sindoro, Gunung Sumbing saudara kembar (kakak beradik). Dua anak laki-laki, keduanya mempunyai watak yang saling bertolak belakang. Anak bernama Sumbing pertama (tertua) mewakili "Waton Suloyo" bersikap kasar, sombong, angkuh, dengan sobekan di bibir, suka bacot atau tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan anak kedua, mempunyai sikap yang halus, berbudi luhur, patuh, bijaksana memiliki jiwa rasional berkeutamaan.

Maka seluruh pemahaman "Waton Suloyo" dengan diskursus ini dapat dipahami sebagai hasil riset etnografi saya di kaki Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dengan responden Eyang Rengganis. Mak saran Eyang Rengganis, karena kita berada dalam dua sisi kehidupan yang bersifat paradox antara sifat-sifat Sindoro, Sumbing, maka kutiban kata-kata Semar dalam bahasa Jawa (filosofi Jawa) dikenal dengan nama pitutur,pituduh,pitulungan, narasi Jawa Kuna, Hamemayu Hayuning Bawono atau Ajaran Hidup "Tuntunan Luhur Piwulang Agung" bahwa manusia harus memegang "Ojo Dumeh, Eling lan Waspodo".

Kondisi yang baik dimaknai pada kata "Ojo Dumeh" atau jangan bersikap atau ambil posisi "Waton Suloyo". Tetapi selalu ingat (eling, dan hari-hati atau memberi hati). Ingat (eling) pada apa saja. Ingat mati, ingat orang tua, ingat doa, ingat puasa, ingat agama, ingat usia, ingat tugas, ingat waktu, ingat sejarah, ingat pasangan, ingat susah, ingat senang, ingat sakit, ingat sehat, ingat ilmu, ingat harta, ingat uang, ingat omongan, dan seterusnya. Dengan modal ingat (eling) maka tidak mungkin manusia bersikap "dumeh" (sombong, atau angkuh, menyalahgunakan laku kehidupan baik, indah, dan bertanggungjawab).

Daftar Pustaka: Apollo Daito (2018), Laporan Hasil Penelitian., Studi Etnografi Pada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Eyang Rengganis, dan "Waton Suloyo".

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H