Dahulu, sebelum media sosial mengganti peran buku, kejenuhan menanggapi kehidupan sehari-hari yang semakin tidak berpihak pada keinginan kita, buku hadir menemani dan menyuguhkan kebutuhan imajinatif kita. Buku membantu kita membangun ekspektasi ideal yang selama ini kita cita-citakan. Selain itu, buku membantu membangun laboratorium pikiran untuk menguji kualitas nalar kita.

Di era keemasan peradaban kuno sedang di puncak, perpustakaan berfungsi bukan hanya sebagai rumah buku namun juga sebagai rumah kebijaksanaan. Sadar akan usia manusia yang terbatas, perpustakaan dianggap sebagai virtual persona dari mereka yang sempat mendokumentasikan pengetahuannya. Musnahnya Perpustakaan Alexandria Kuno bahkan dianggap sebagai tragedi yang mengembalikan peradabaan manusia jauh ke belakang.

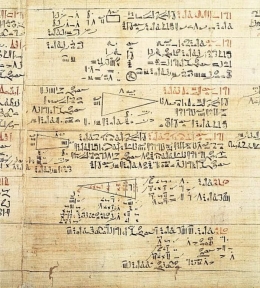

Mengapa tragedi itu disebut sebagai kemunduran peradaban? Sebab buku adalah markah yang menandai suatu pencapaian pengetahuan manusia. Dokumentasi pengetahuan yang dirangkum buku menjadi titik mula atau setidaknya sebagai inspirasi bagi yang ingin mengembangkan atau bahkan menganulir informasi yang terdapat di dalamnya.

Tanpa buku, seseorang ibaratnya kembali memulai membuka jalan sebab tidak lagi ada markah jalan yang menunjukkan arah yang harus dilaluinya. Sebagai misal, pengetahuan akan arsitektur kuno seperti Piramida, masih membingungkan para ahli di masa sekarang akibat hilangnya catatan utuh tentangnya ditelan sejarah.

Buku juga menandai suatu peristiwa penting dari proses pendewasaan kehidupan sosial manusia. Cerita-cerita tentang masyarakat masa lalu; bagaimana mereka membangun bangsa, mengatur interaksi sesama baik ke dalam maupun ke luar komunitasnya, hingga polemik dan konflik yang lahir dari interaksi itu. Semua itu banyak didokumentasikan ke dalam buku dan menunggu penilaian kita terhadapnya.

Banyak hal yang bisa kita pelajari darinya. Peradaban suatu bangsa muncul dan berakhir kita saksikan dalam pentas sejarah. Setidaknya kita tidak mengulang kesalahan yang berujung musnahnya seluruh sendi yang menopang perdaban mereka sehingga tidak tersisa dari peradaban tersebut selain artefak hasil galian arkeolog modern.

Buku juga menandai titik mula pemahaman kita akan kesetaraan hak. Mesin cetak buku yang diciptakan Johannes Gutenberg tidak hanya mendorong akselerasi pengetahuan dan ilmu namun juga menipiskan batas antara keistimewaan yang dahulu dimonopoli oleh kaum bangsawan. Pengetahuan dan ilmu tidak lagi menjadi spesialisasi para sarjana dan keluarga kerajaan.

Buku yang semakin mudah dicetak dan didistribusikan kemudian menjadi konsumsi masyarakat luas. Hak atas ilmu bukan lagi merujuk keistimewaan namun kemampuan untuk mengenali aksara. Buku yang lahir dari mesin cetak ini membawa masyarakat biasa menyuarakan aspirasinya di ruang publik dan ikut dalam urusan menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Bisa dibilang, buku melahirkan demokrasi.

Mengapa Razia Buku Bukan Solusi

Buku, seperti yang diuraikan sebelumnya, merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang penulisnya. Tindakan merazia atau menyita buku merupakan penistaan terhadap kenangan itu. Lebih luas, buku merupakan peninggalan yang menjadi markah pencapaian manusia atas peradaban yang terus disesuaikan. Tanpanya, kita bisa hilang arah.

Tindakan itu juga bisa menyulut kebencian. Ketidaksukaan atau ketidakpercayaan terhadap suatu hasil pikiran yang dituangkan ke dalam buku tentunya ditujukan kepada penulisnya. Hal ini yang bisa hilang kontrol. Ketika seseorang tidak lagi mampu membendung kebenciannya lewat representasi, dalam hal ini buku, maka ia akan melampiaskan langsung ke mereka yang menulis atau bersimpati pada buku tersebut.