Yordan menggenggam tangan Ros lalu membawanya ke mobilnya. "Kita pergi sekarang juga," katanya sambil membuka pintu mobil. "Saya masih capek, Ojan," Ros berkata pelan. "Tidurlah!" Yordan membiarkan Ros bersandar di bahu kirinya. Dia menyalakan mobil. (hlm. 455-456)

Yuuukkk, tancap gas berpikir di dalam mobil yang gegas tancap gas. Abad berlari di tengah adab berlari juga.

Larik-larik akhir inilah menjadi satu titik semiotik novel. Picisan? Bukan! Murahan? Bukan? Justru akhir penceritaan yang intelek, licik naratif. Gimik kehidupan ditabuh.

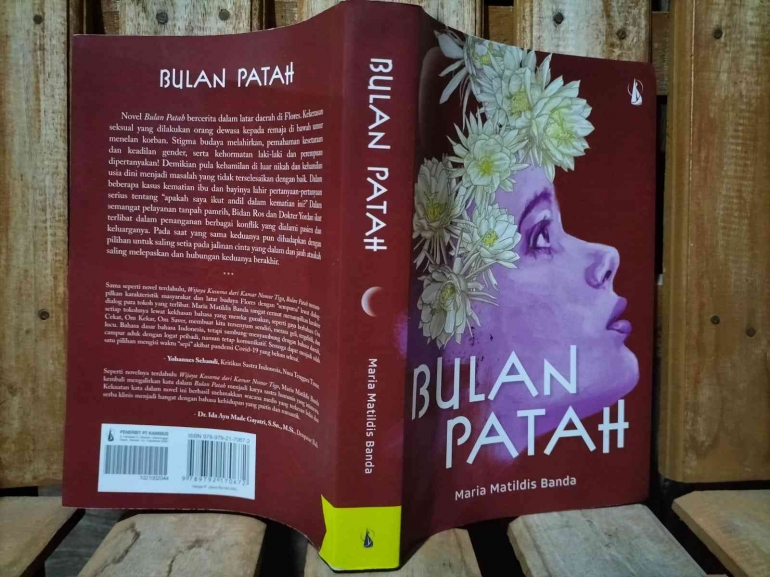

Tentu risiko novel montok akan mengundang satu sisi penceritaan yang esais. Muatan opini atau esai tentang hidup dan kehidupan tokoh dan masyarakat dipaparkan gamblang. Maria Matildis Banda runtut meramu rentetan kisah cinta yang montok dengan protagonis Rosa Dalima.

Ros menjadi bidan cekatan puskesmas desa hingga meraih karier bidan di RSU kota, Ende, Flores, NTT. Terkesan jelas rangkaian sisipan petuah atau khotbah ilmiah sang pengarang sengaja dituliskan sebagai bumbu cerita.

Gaya penceritaan novel klasik Indonesia terasa diungkap kembali, semisal novel adat yang jaya pada zaman Balai Pustaka 20'an.

Kisahan cinta-nafsu hingga cinta-kasih menjadi bumbu yang semata-mata diaduk-aduk. Kenikmatan cinta-nafsu dan cinta-kasih dikejami oleh kuatnya kearifan lokal setempat.

Gender laki-laki disombongkan. Adat dijunjung tinggi. Kesombongan laki-laki dibenarkan oleh adat-istiadat. Adat menempatkan lelaki menjadi superior, istimewa, hebat, kuat, nomor satu, dan selalu berada di garda depan.

Maria Matildis Banda mengingatkan pada kisahan novel Lengking Burung Kasuari (2017) yang beraroma perang Trikora setting Papua karya Nunuk Y Kusmiana, meskipun tokohnya berlatar Jawa Timur. Jelas, isi berbeda. Akan tetapi, niatan berkisah serupa. Datar.

Penceritaan digarap sengaja mengalir, pendek-pendek setiap kisahan. Nyerocos seperti orang ngomong. Tak tahunya roh cerita seperti penokohan atau plot pun menjadi korban.