Lengang sudah Kompleks Parlemen RI saat ini. Tak ada lagi sekelompok orang berseragam cokelat yang hilir mudik di sekitarannya. Mereka, orang-orang berseragam cokelat itu, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mereka berhimpun, menyatukan suara, lalu berdemonstrasi. Di sana, di depan gedung DPR, mereka melayangkan sebuah tuntutan yang, mohon maaf, amat menghina akal sehat.

Penghinaan terhadap akal sehat ini berawal dari para kepala desa (Kades) yang menggeruduk gedung DPR pada Selasa, 17 Januari lalu. Mereka menuntut Bapak/Ibu yang ada di parlemen untuk merevisi Pasal 39 Undang-Undang Desa. Tujuannya sudah jelas: memperpanjang masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Dan kabarnya, Komisi II DPR RI bakal memasukkan revisi UU Desa ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.

Ada beberapa alasan yang mendorong para Kades sehingga mengusulkan tuntutan yang demikian. Pertama, separuh masa jabatan Kades---dalam satu periode---dihabiskan untuk kepentingan rekonsiliasi warga desa yang terbelah setelah pemilihan. Alasan kedua, perpanjangan masa jabatan akan menghemat anggaran, utamanya soal biaya pemilihan kepala desa.

Sebagai seorang yang tinggal di desa, saya memang sependapat dengan alotnya proses rekonsiliasi dan mahalnya biaya pemilihan kepala desa (Pilkades). Akan tetapi, sebagai seorang yang "waras", saya sangat kesulitan untuk mencari pembenaran atas kedua alasan tersebut.

Soal rekonsiliasi, misalnya, sebenarnya hal ini merupakan problem yang dilahirkan oleh mereka sendiri: para Kades terpilih. Dalam pengamatan saya, Kades terpilih yang dibuat kalah oleh ego---atau tuntutan---lah yang sering menjadi penyebab alotnya proses "perbaikan" tersebut. Alih-alih mengakurkan warga masyarakat yang terbelah, Kades terpilih sering menyibukkan diri untuk mengurusi urusan politik. Setelah resmi dilantik sebagai kepala desa, lazimnya ia akan mengangkat orang-orang yang seirama dengannya, kemudian "mempersempit" pergerakan orang-orang yang bukan kubunya. Alhasil, keterbelahan yang disebabkan oleh Pilkades pun semakin melebar ukurannya. Dengan kata lain, alotnya proses rekonsiliasi tersebut merupakan ekses dari ketidakbecusan Kades terpilih dalam mengelola ego, tuntutan, maupun kepentingan yang ada.

Begitu juga soal upaya menghemat biaya pemilihan. Memang benar bila Pilkades kerap menghabiskan duit yang tidak sedikit. Di daerah saya sendiri, misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan yang gaji perbulannya tak beda jauh dengan upah minimum kabupaten/kota itu bisa mencapai ratusan juta rupiah---bahkan ada yang sampai "miliar". Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, hal ini hanya akan memperburuk kualitas demokrasi, sekaligus meningkatkan kemungkinan perilaku koruptif para kepala atau perangkat desa itu sendiri.

Kita tahu bahwa biaya Pilkades yang bisa mencapai angka ratusan bahkan miliaran rupiah itu sudah menjadi rahasia umum. Mahalnya "ongkos" pemilihan ini diduga kuat karena adanya sebuah usaha untuk memuluskan praktik politik uang.

Penelitian terbaru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa masyarakat sudah menganggap praktik lancung itu sebagai suatu hal yang lumrah. Menerima uang dan materi dalam suatu hajat pemilu dianggap sebagai bagian dari tradisi panjang dan tidak betentangan dengan moral. Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, hal itu akan menstimulasi masyarakat---yang sudah terjebak dalam anggapan bahwa proses demokrasi (pemilihan) hanyalah sebagai ajang transaksi belaka---untuk mengeluarkan jurus-jurus yang nantinya akan semakin mengikis kualitas demokrasi, seperti: "jabatannya sudah tebel, kok amplopnya masih tipis saja, sih?"

Kemudian soal perilaku koruptif. Kita juga tahu semenjak disahkannya wet yang mengatur tentang desa pada 2014 lalu, setiap desa yang ada di Indonesia bakal mendapat tambahan kucuran dana dari pemerintah. Sehingga kepala desa, begitu juga dengan perangkat desa lainnya, dengan adanya UU Desa tak perlu lagi repot-repot memasukkan proposal ke sana kemari atau mencari berbagai "program" untuk membangun ulayatnya.

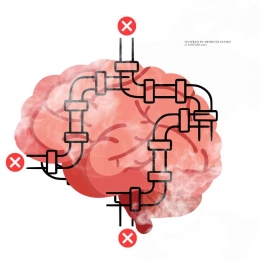

Tapi apa lacur, peningkatan jumlah fulus itu tidak dibarengi dengan peningkatan akhlak para pejabat desa. Indonesian Coruption Watch (ICW) mencatat ada sebanyak 676 kasus terdakwa kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa sejak 2015-2020. Dengan masa jabatan enam tahun saja sudah banyak yang korup, bagaimana jika diperpanjang menjadi sembilan tahun? Bukankah hal itu malah membuka kesempatan yang lebih lebar untuk melanggengkan penyalahgunaan wewenang?

Maka jelas sudah: menjadikan perpanjangan masa jabatan sebagai cara untuk mengatasi masalah rekonsiliasi dan biaya pemilihan itu hanyalah gombal belaka. Cacat logika, dan sarat akan kepentingan politik. Tak berlebihan rasanya bila siapa saja akan kesulitan untuk mencari pembenaran atas tuntutan yang dilayangkan para pejabat desa itu.