[2]

Sejak sekolah menengah pertama, aku mengangankan lelaki bermata penuh cinta. Begitu memasuki sekolah menengah atas, aku menginginkan lelaki yang menatapku penuh cinta. Aku sekarang sudah kelas dua. Lelaki yang kuangankan dan kuinginkan itu belum juga ada. Aku ingat kata Ibu, "Tidak ada lelaki tanpa berahi di matanya!" Lalu, kamu mulai mendekatiku. Menanyakan hal-hal sepele yang sebenarnya tidak ingin kujawab. "Kamu sudah makan?" "Kamu sudah tidur?" "Kamu sedang apa?" "Kamu di mana?" "PR-mu sudah kelar?" "Mau kuantar pulang?" Heh! Padahal aku menunggu satu pertanyaan darimu, "Kamu suka perhatianku?"

[3]

Sesudah Guru Biologi meninggalkan kelas, sesudah kita belajar anatomi tubuh, sesudah kita menyimak pelajaran tentang kelamin dan reproduksi, kamu berdiri di depan mejaku. Matamu seperti ingin mematuk mataku. Teman-teman serentak menatap kita. Sebagian bersorak, sebagian bertepuk tangan. Kamu seperti hero dalam permainan digital, berteriak lantang seakan-akan aku tidak mendengar. Katamu, "Aku mencintaimu, Mehrin!" Teman-teman serempak bersorak. "Terima, terima, terima!" Yang paling menyebalkan, teman dekatku tiba-tiba berteriak. "Cium, cium, cium!"

[4]

Kamu seperti anggota dewan yang berkoar-koar di depan kamera, padahal tidak mengerjakan apa-apa bagi rakyat yang memilihnya. Kamu seperti calon pejabat yang berdiri garang di mimbar, mengumbar janji akan ini dan itu, padahal kelak amnesia pada janji-janjinya. Kamu berteriak lantang tentang cinta, matamu diam-diam menyulut gairah. Kamu merentang jembatan ke tubuhku. Matamu sepasang lengan yang menggerayang tanpa menyentuh. Aroma gairah mengepul di ubun-ubunmu. Aku tidak suka itu. Ibuku tidak suka itu. Bagiku, cinta adalah pekerjaan yang mestinya dilakukan secara diam-diam.

2018, Amel Widya

Tepat pada larik terakhir, barulah saya berbalik dan perlahan berjalan ke panggung. Bagiku, cinta adalah pekerjaan yang mestinya dilakukan secara diam-diam. Setelah usai melafalkan larik terakhir itu, saya menjura ke arah penonton. Hati saya lega ketika mendengar tepuk tangan dan sorak sorai. Beban yang mengimpit dada sekarang sudah tiada. Plong. Lega.

Langkah saya berasa ringan tatkala menjejak tangga panggung. Saya berjalan ke kursi saya dan ingin rasanya segera duduk sambil mengembuskan napas keras-keras. Panggung kembali diisi pembaca puisi.

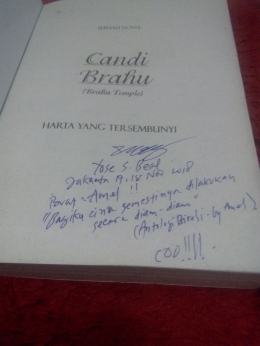

Seorang Ibu menghampiri dan menyalami saya. Wajahnya cerah. Ia berkata, "Baca puisinya cantik, puisinya juga cantik. Kuliah di mana? Saya bisa beli buku puisimu di mana, Dek?" Dada saya berdesir. Dada sedang dag-dig-dug langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Persis pertanyaan pewara. Kemudian, beliau meminta puisi saya buat difoto, lalu kami foto bersama.

Tibalah giliran Iqbal Naspa. Dedengkot Klub Buku Katahati itu tampil apik di panggung. Lalu, penyair berikutnya. Lagi dan lagi.