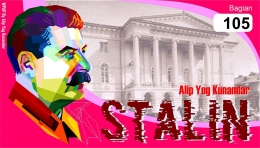

Episode Awal Volume III: (101) Digantung Status

Episode Sebelumnya: (104) Sarang Setan

*****

Desember 1896, Tiflis mulai memasuki musim dingin. Sudah lebih tiga bulan Sarang Setan berubah menjadi tempat yang nyaman, bukan fisik bangunannya, tapi suasananya. Buku-buku mulai ditata di salah satu ruangan. Buku apa saja, punya siapa saja, ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi.

Di pojok kecil dibuatlah sebuah dapur darurat. Untuk membuat minuman dan lainnya. Uang patungan, atas kesepakatan, dibelikan sekilo kopi dari Bazaar Persia, juga segepok tembakau dan beberapa buah cangklong. Si Bodo belajar meracik kopi sebisanya, untuk dinikmati bersama-sama.

Setiap jam istirahat, anak-anak itu langsung berbondong-bondong datang. Ada yang datang sendirian, ada yang barengan. Lalu mulai berdiskusi apa saja, ngobrol apa saja, tentang mimpi-mimpi, tentang cita-cita, keluhan di sekolah, pelajaran yang sulit, apa saja.

Diskusi-diskusi buku sudah sering dilakukan di situ. Dari yang hanya bentuknya obrolan, sampai yang serius. Soso tak lagi dominan dalam diskusi-diskusi itu. Si Vaso yang mulai aktif memimpinnya. Sesekali saja ia urun pendapat.

Tiga bulan pula Soso tak mendengar kabar soal si Lado. Anak itu seperti ditelan bumi, hilang tanpa kabar. Soso mulai khawatir. Ia sudah berusaha mencarinya, termasuk ke markas Mesame Dasi, tapi itu juga sudah berubah menjadi bangunan kosong, jangankan ada kumpul-kumpul, menurut orang yang tinggal di sekitarnya, orang datang pun sudah tak ada lagi.

Begitupun dengan Kvali, suratkabar yang dikelola oleh si Noe Zhordania. Kantornya tutup, tak ada orang, tak ada kegiatan, dan jelas, tak ada satupun edisi yang terbit setelah kejadian demo buruh itu.

Soso masih berbaik sangka. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka, Lado dan kawan-kawannya itu, baik-baik saja, hanya saja sedang menghilang sementara. Keyakinan itu diperkuat dengan informasi dari kantor polisi Tiflis. Tak ada di antara mereka yang ditahan, baik saat ini atau bulan-bulan sebelumnya.

*****

Tahun ini usia Soso masuk 18 tahun, meski di catatan sekolahnya ia masih 17 tahun. Ia sendiri tak peduli tentang hari lahirnya, apakah 6 Desember 1878, 18 Desember 1878, 21 Desember 1878, atau tanggal 21 Desember 1879 seperti di catatan sekolah.

Dulu ia bangga dengan tanggal yang terakhir, karena merasa lebih muda, tak terlalu malu pada kawan-kawan sekolahnya yang lebih muda. Tapi sekarang, ia tak peduli, sekalipun dianggap paling tua, entah itu di angkatannya maupun di antara anak-anak yang tergabung dalam Lingkaran Setan.

Bahkan mungkin ia merasa dengan lebih tua, ia dianggap lebih dewasa, dan dengan begitu lebih dihormati oleh teman-temannya. Meski kawan-kawannya bukan hanya menghormatinya karena usia, tapi juga karena kepemimpinan dan pemikirannya yang jauh melampaui mereka.

Soal penampilan fisiknya, ia juga mulai terlihat berbeda. Cambang dan kumisnya mulai tumbuh tak beraturan. Rambutnya bahkan sudah tak pernah dipotong sejak awal masuk tahun ketiga.

Berkali-kali ia ditegur gurunya, tapi ia tak mempedulikannya. Selalu saja ada alasannya, salah satunya, "Tak ada hubungannya antara penampilan dengan kecerdasan dan keimanan!" katanya. Ia berani berdebat soal itu, panjang lebar sekalipun.

Selain itu, ia juga memanfaatkan kedekatannya dengan Romo Serafim, rektor yang masih resmi menjabat, meski tak aktif. Ketika Romo Serafim datang ke sekolah meski bukan untuk bertugas ia datang untuk menyambutnya. Ia membantu lelaki tua itu berjalan menuju ruangan rektor yang ditempati oleh Romo Germogen sebagai pejabat pelaksana.

Saat paduan suaranya tampil lagi di Teater Imperial, Soso dengan sengaja menjemput Romo Serafim dari pesanggarahannya di lereng Mtatsminda dengan menyewa kereta kuda. Dimintanya kawan-kawannya yang tak manggung untuk menemaninya selama pertunjukan.

Sampai suatu hari, Romo Serafim bahkan datang ke sekolah hanya untuk menemuinya! Jelas itu membuat sekolah geger, terutama guru-guru hingga Romo Germogen. Apa yang dibicarakan? Tak ada orang yang tahu, tak juga ia memberitahu siapapun, termasuk kawan-kawannya sendiri. Ia hanya mengatakan dengan setengah membual, "Romo Serafim butuh teman ngobrol, kesepian di pesanggrahannya!"

Meski sesungguhnya, pertemuan itu justru membuat Soso khawatir. Romo Serafim memang sudah terlihat lebih sehat, tapi justru itulah ia menyampaikan kepada Soso soal keinginannya untuk mundur dari jabatannya, dan pensiun untuk beristirahat.

"Mungkin belum saatnya Romo..." kata Soso yang menemuinya di ruang tamu, alih-alih di ruangan rektor. "Saya merasakan keberadaan Romo masih sangat diperlukan di sini..."

"Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang?" tanya lelaki tua itu.

"Itu karena mungkin Romo hanya mendengar hal-hal yang baik dari guru-guru atau juga Romo Germogen..." tukas Soso. "Apa yang Romo takutkan sebetulnya sedang terjadi di sini, dan tak banyak disadari oleh guru-guru..."

"Apa itu?"

"Atheisme!" jawab Soso. "Banyak siswa yang masih pergi berdoa, entah itu harian, mingguan, atau ketika hari besar. Tapi mereka tak benar-benar berdoa..."

Romo Serafim mengernyitkan dahinya. "Kamu yakin penyebabnya adalah itu, bukan karena anak-anak itu sedang turun imannya?"

Soso mengangguk. "Semakin banyak materi yang tidak berkaitan dengan agama masuk ke dalam kurikulum, semakin kuat dorongannya...." katanya, "Anak-anak mulai merasa bahwa ini bukan lagi sekolah agama, tapi sekolah sekuler, bahkan murtad, karena lebih menganggung-agungkan Tsar ketimbang Tuhan. Doa-doa diselipi doa untuk Tsar..."

"Berarti bukan atheisme dong, hanya protes biasa!" kata Romo Serafim.

"Mungkin terlihat begitu," kata Soso, "Tapi Romo pasti tahu, tak semua siswa yang datang ke sini membawa pemahaman agama yang baik sebelumnya. Ketika itu tidak didapatkan di sini, itulah yang terjadi!"

"Apa yang menurutmu salah?"

"Teladan Romo. Tak ada lagi guru yang bisa dijadikan teladan di sini..."

Romo Serafim diam sejenak.

Soso memanfaatkannya untuk memasukkan hasutan lain, "Romo tahu kan kalau saya aktif di paduan suara? Itu juga sekarang sudah banyak berubah. Sekarang bukan lagi untuk memuji Tuhan. Lirik-lirik yang disenandungkan mungkin sama, tapi tujuannya beda. Bukan lagi untuk berdakwah, tapi untuk mencari tambahan penghasilan, dan juga untuk mencari nama di depan para pejabat kota dan gubernuran!"

"Kau sendiri bagaimana?" tanya Romo Serafim.

"Saya bukan orang yang alim sejak pertama masuk sini," jawab Soso. "Saya berkeinginan untuk itu. Tapi dengan situasi sekarang, rasanya saya malah berjalan ke arah sebaliknya!"

"Bagaimana bisa?"

"Jujur saja, saya banyak membaca buku-buku yang dilarang oleh sekolah..." kata Soso. "Buku-buku itu sangat menarik, dan banyak yang membekas dalam ingatan. Saya mulai mempertanyakan soal keberadaan Tuhan dan lain-lain. Kenapa? Karena buku itu dilarang. Saya yakin Romo paham, anak-anak muda seperti saya, semakin dilarang semakin penasaran. Lalu mulai membacanya diam-diam, karena itu tak sulit, di luar sini banyak beredar buku-buku itu. Isinya makin mengakar dalam pikiran karena tak pernah diberi pemahaman. Doktrin melawan doktrin. Tanpa penjelasan, kenapa sebuah doktrin itu salah, dimana letak kesalahannya, apa alasannya..."

"Sekolah, guru-guru, hanya melarang. Dan menurut saya itu kesalahan besar," kata Soso lagi. "Seandainya buku-buku, atau pemikirannya dibahas di sini, di kelas, mungkin tidak akan seperti itu kejadiannya!"

"Tapi tak mungkin sekolah mengizinkan siswa untuk membaca buku itu di sini..." kata Romo Serafim.

"Memang bukan begitu maksud saya," kata Soso. "Tapi ketika buku-buku itu bicara tentang kelas, mengkritik kelas, berusaha untuk menghilangkan kelas yang terlihat sangat manusiawi dan masuk akal, di sekolah ini kelas justru dibentuk dan dilanggengkan. Bahasa Rusia dianggap lebih tinggi daripada bahasa Georgia atau yang lainnya. Guru harus dihormati karena kelasnya berbeda dengan siswa, bukan karena keilmuannya. Guru asal Georgia dianggap tak lebih hebat dari guru yang asli keturunan Rusia..."

"Aku paham maksudmu..." kata Romo Serafim. "Hanya saja, fisikku sudah tak kuat untuk bekerja lagi..."

"Romo tidak perlu bekerja setiap hari," sergah Soso. "Romo hanya perlu datang sesekali untuk meneladani semua, meluruskan yang keliru atau membenarkan yang salah. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi, saya mohon Romo, jangan mundur dulu, jangan pensiun dulu!"

"Ya sudah, mungkin itu memang yang baik..." kata Romo Serafim. "Itulah makanya kupanggil kamu, supaya aku bisa mendengarkan pandangan lain selain dari laporan guru-guru, pengawas, dan juga Romo Germogen..."

Sejak itu, Romo Serafim semakin sering mengunjungi sekolah lagi. Kadang ia masuk ke kelas, menyapa guru dan siswa-siswa, mendatangi siswa yang dihukum, dan sebagainya. Sebentar-sebentar, tapi berkesan bagi siswa. Sebaliknya, membuat tak nyaman guru-guru, terutama Romo Germogen dan Inspektur Dmitri yang berkali-kali ditergurnya karena memberikan hukuman yang berlebihan.

*****

Tapi, hari ini, di ujung tahun 1896, ketika sekolah sedang bersiap menghadapi ujian dan persiapan perayaan Natal, kabar itu datang. Romo Serafim berpulang. Ia ditemukan tak lagi bernafas, mengambang di pemandian air panasnya di Mtatsminda sana.

Soso berduka. Bukan hanya karena ia merasa kehilangan lelaki bijaksana itu, tapi sekaligus berduka karena ia kehilangan pegangan, kehilangan perlindungan. Ya, sebentar lagi, akan diangkat rektor baru penggantinya, dan posisi itu sangat mungkin akan jatuh ke tangan Romo Germogen!

*****

BERSAMBUNG: (106) Catatan yang Hilang

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H