Siapa yang lebih layak disebut pahlawan? Siapa yang paling berjasa untuk kemajuan peran perempuan? Kartini atau Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan)? Mengapa ada Hari Kartini? Mengapa tidak ada Hari Siti Walidah atau Hari Nyai Ahmad Dahlan?

Mengapa ada beberapa film khusus tentang Kartini (1982 , 2016, 2017) dan hanya ada satu film khusus tentang Siti Walidah (2017)? Bukankah Siti Walidah telah berbuat lebih nyata untuk memperjuangkan emansipasi perempuan? Sementara Kartini baru sebatas memikirkan dan mencita-citakannya?

Mengapa Kartini lebih ditonjolkan daripada Nyai Ahmad Dahlan? Sengaja, ya? Karena Belanda tidak menghendaki Nyai Ahmad Dahlan (yang perjuangannya berbasis ormas keagamaan) dikenal publik yang lebih luas?

***

Tiga paragraf di atas adalah rangkuman pertanyaan yang saya temukan saat berselancar di internet. Terkhusus di kolom komentar tulisan-tulisan tentang Nyai Ahmad Dahlan, baik yang terkait dengan film Nyai Ahmad Dahlan maupun tidak.

Tentu komentar-komentar itu sedikit banyak terpantik oleh provokasi halus isi tulisan. Tak lain dan tak bukan, provokasi halus yang saya maksudkan adalah narasi yang arahnya membanding-bandingkan kiprah Nyai Ahmad Dahlan dan Kartini.

Yang lebih parah, ada pula yang sampai mempertanyakan dan terkesan hendak mereduksi kiprah Kartini dalam memperjuangkan emansipasi kaumnya.

Sementara mestinya, kedua perempuan hebat tersebut tak perlu diperbandingkan. Selain tak elok, keduanya memang tak bisa dibanding-bandingkan. Terlebih kalau sampai ada narasi yang mereduksi perjuangan masing-masing. Itu makin tak elok.

Buat apa dibanding-bandingkan begitu? Toh keduanya memang berbeda kondisi dan kesempatan. Walaupun lahir sezaman, mereka memiliki lingkungan yang berbeda.

Masing-masing lahir dan dibesarkan dalam kultur yang tak sama. Yang satu di lingkungan santri moderat. Yang satunya di lingkungan priayi yang masih kental kultur feodalnya.

Namun, apa boleh buat? Faktanya, Siti Walidah (yang kemudian lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan) kerap diperbandingkan dengan para pahlawan perempuan lainnya, terutama dengan Kartini. Sementara kondisi mereka berlainan sehingga sesungguhnya tak bisa diperbandingkan secara apple to apple.

Bukankah wacana tersebut berbahaya? Berpotensi membuat pembaca yang kurang luas wawasan berpikirnya cenderung menelan mentah-mentah opini si pembuat tulisan.

Ada yang kemudian serta-merta menjadi tidak respek kepada Kartini. Menganggap Kartini sekadar teoretis dan cuma berwacana. Lupa bahwa usia Kartini dan Siti Walidah jauh berbeda sehingga kesempatan mereka untuk berkarya nyata pun berbeda. Kartini wafat pada usia 25 tahun dan Siti Walidah pada usia 74 tahun.

Saya heran karena sang penulis tidak menyadari fakta usia tersebut. Mengapa malah membuat judul "Nyai Dahlan Memilih Mengajari Masyarakat dengan Karya Nyata"; "Nyai Siti Walidah, Lebih dari Seorang Kartini"? Bukankah secara tersirat, judul-judul serupa itu sekaligus menggiring pembaca untuk mereduksi perjuangan Kartini?

Perpaduan antara tulisan serupa itu dan wawasan minimal warganet (pembaca) bahkan sampai memunculkan pertanyaan bernada omelan kepada pemerintah, "Mengapa Siti Walidah tidak ditetapkan sebagai pahlawan?"

Untunglah ada warganet lain yang bersedia menjelaskan bahwa Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Yang menetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1971. Berdasarkan Surat Keppres No 42/TK/1971.

***

Pada kesempatan lain saya menemukan sebuah tulisan dari seorang novelis laris bin tenar. Yang pastilah punya banyak penggemar militan, yang cenderung selalu mengaminkan opini-opininya.

Saya kaget membaca tulisan tersebut. Penyebabnya, tulisan sang novelis bernada mereduksi perjuangan Kartini. Tentu dengan narasi bahwa Kartini baru sekadar bercita-cita. Belum melakukan perjuangan nyata.

Saya bertanya-tanya dalam hati. Kok begini ya jalan pemikirannya? Apakah sang novelis juga lupa bahwa Kartini wafat dalam usia sangat muda? Yang berarti belum sempat merealitakan gagasan-gagasan emansipasinya dengan bakti nyata di masyarakat? Bukannya bermaksud sekadar melempar gagasan, melainkan tak diberi kesempatan oleh durasi usia.

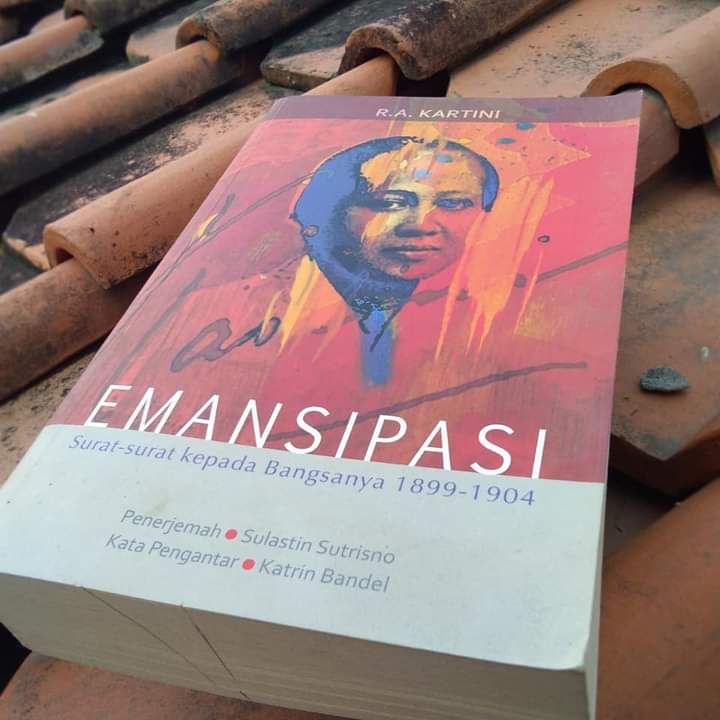

Mengapa sang novelis tidak memilih menggarisbawahi fakta bahwa Kartini dikenal sebab menulis? Lagi-lagi saya hanya bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana mungkin sang novelis lupa dengan surat-surat yang ditulis Kartini untuk sahabat Belandanya?

Bukankah berdasarkan surat-surat tersebut, pemikiran Kartini mengenai emansipasi perempuan bisa diketahui? Surat-surat itu menjadi bukti autentik. Bukti sahih bahwa selama masa hidupnya yang ternyata pendek, Kartini telah melakukan sesuatu untuk sesama.

Tulisan-tulisan Kartini itulah yang membuat seorang Pramoedya Ananta Toer sampai menyatakan sebuah penghargaan, "Aku mencintaimu sebab kamu menulis." Jadi, wajar kalau saya merasa kaget dengan opini sang novelis.

Mengapa ia lupa pada kenyataan bahwa Kartini menulis? Benar bahwa yang mulai melambungkan nama Kartini adalah kawan Belandanya. Namun, surat-surat yang ditulisnya tetaplah merupakan bukti bahwa Kartini merupakan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara.

***

Syukurlah di kemudian waktu saya juga menemukan sebuah tulisan yang objektif. Yang intinya menekankan bahwa Kartini dan Siti Walidah sama-sama menjadi teladan perempuan Indonesia dalam perjuangan "keserasian gender".

Dua pahlawan nasional tersebut sama-sama berjuang untuk membangun keserasian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun di luar rumah.

Kartini dan Siti Walidah lahir untuk para perempuan Indonesia. Sama-sama menjadi inspirasi. Keduanya tak pernah saling mengalahkan dan menyalahkan, tetapi justru berjalan beriringan. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Hanya saja, Kartini terhenti langkahnya dalam usia muda. Jatah usianya telah habis ketika baru kurang lebih setahun menjadi seorang istri. Lembaran sejarah yang diukirnya pun serta-merta terhenti. Sementara Siti Walidah dengan dukungan penuh sang suami, Kiai Haji Ahmad Dahlan, berkesempatan untuk memaksimalkan perjuangannya dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia.

Alhasil, perempuan Indonesia mesti berterima kasih kepada Kartini dan Siti Walidah. Mesti rela menghormati dan menghargai keduanya secara proporsional. Dalam kapasitas dan porsi peran masing-masing.

***

Perkara yang saya gelisahkan ini tampak receh. Sepintas lalu seperti terasa kurang penting. Bahkan, di antara pembaca sekalian mungkin ada yang berkomentar, "Halah. Ngapain perlu dibikin film segala. Tinggal dijelaskan dengan artikel. Beres."

Mestinya seperti itu memang sudah cukup. Terlebih sudah ada pula tulisan yang objektif. Akan tetapi, mengingat tulisan objektif tersebut sepi komentar, alangkah lebih baik kalau difilmkan.

Iya. Saya serius merindukan sebuah film yang bisa memberikan narasi kuat bahwa ketokohan Kartini dan Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) bukanlah untuk diperbandingkan. Itulah sebabnya saya amat senang ketika salah satu kegiatan dalam rangka #HUTKOMiK adalah menulis tentang #filmperjuangan .

Jadi, saya berkesempatan menyampaikan unek-unek terkait narasi-narasi di seputar film sejarah mengenai Kartini dan Siti Walidah. Semoga tulisan singkat ini dapat memantik ide dan semangat para praktisi perfilman untuk segera menuntaskan kerinduan saya.

Salam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H