Tahun 2019 akan menjadi tahun politik terhangat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan pada momentum perayaan pesta demokrasi pada 17 April mendatang. Persaingan antara dua calon terus memanas, tidak heran jika di permukaan sering menjumpai konflik-konflik politik karena 'perang' yang sudah mereka cetuskan harus dimenangkan.

Black campaign seolah sudah dianggap biasa, saling memfitnah pasangan lawan adalah angin lalu yang terus bermunculan, sebutan kasar bukan lagi pelanggaran yang merusak permainan, berbagai cara dilakukan sekalipun harus mengorbankan kredibilitas lembaga negara yang seharusnya netral.

Buzzer bukan pasukan baru yang dikenal dalam persaingan ini, hukum seolah bukan barang sakral yang ditakuti para penguasa dan pemegang modal, semuanya dilakukan hanya demi meraih yang namanya kekuasaan.

Masihkah pantas kita sebut pemilu ini sebagai 'pesta' padahal yang dirasakan justru 'perang'? Di antara para kubu yang bersaing, mereka termasuk ke dalam golongan hitam, sedangkan ketidaknyamanan persaingan ini melahirkan golongan putih sebagai perlawanan atas ketidakpercayaan konstelasi politik yang ada.

Berdasarkan data, tingkat golput awalnya hanya sebesar 8,60 persen pada 1955, lalu turun 5,2 persen menjadi 3,4 persen pada 1971. Kemudian, pada Pemilu 1977 hingga 1997, tingkat golput perlahan mengalami kenaikan.[1]

Golput Penyakit Bagi Demokrasi?

Menurut Sri Yuniarti, Peningkatan golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan. Kedua, golput yang tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat, melainkan persoalan administratif atau masalah teknis seperti nama pemilih yang tidak terdaftar.[2]

Faktor lainnya yang mempunyai pengaruh besar dalam perilaku non voting adalah faktor sistem politik. Pertanyaan baku yang biasa diajukan untuk melihat seberapa jauh hubungan ketidakhadiran pemilih dengan sistem politik yang dianut oleh suatu negara adalah: apakah ketidakhadiran pemilih bersejajaran dengan tingkat demokrasi suatu negara.

Pertanyaan ini diajukan berdasarkan pertimbangan bahwa banyak pengamat politik yang mengukur tingkat demokrasi suatu negara dengan ada tidaknya pemilihan umum di negara tersebut di samping proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.[3]

Berdasarkan data pada 2004, angka golput di pilpres jauh lebih tinggi ketimbang pilegnya.[4] Lalu bagaimana pilpres 2019 nanti? Sejak era reformasi Indonesia sudah mengalami tiga kali momentum pergantian presiden, pilpres 2004, 2009, dan 2014.

Dari ketiga pemilihan tersebut, justru angka golput semakin meningkat signifikan. Putaran I 2004 sebanyak 21,8%, putaran II 2004 sebanyak 23,4%, Tahun 2009 sebanyak 28,3%, dan Tahun 2014 sebanyak 29,01%.

Seandainya kita ingin menjawab beberapa sebab yang dikemukakan tadi, maka tentu perbaikan seharusnya sudah dilakukan. Namun kenyataannya, semakin parah. Maka, bukan menjadi barang baru jika ketidakpercayaan masyarakat untuk ikut partisipasi disebabkan masalah sistemik yang tak kunjung sehat.

Satu satunya teori yang dapat menjelaskan kaitan antara kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dengan sistem politik barangkali adalah pandangan yang dikemukakan oleh Tingsten. Tingsten dalam salah satu studinya menjelaskan bahwa ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara.[5]

Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali pergantian demokrasi: Demokrasi konstitusional/parlementer, Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, tapi tetap tidak memperbaiki angka golput yang semakin tinggi.

Demokrasi Bisa Berkembang?

Pengembangan demokrasi menurut Sorensen[6] bertumpu pada tiga hal utama, yakni kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil.

Kompetisi dikaitkan secara luas antara individu dan kelompok-kelompok organisasi dan seluruh kekuasaan pemerintah, dalam jangka waktu yang teratur, dan meniadakan penggunaan kekerasaan, sedangkan partisipasi politik yang inklusif dalam suksesi kepemimpinan dan pada akhirnya pengambilan kebijakan.

Adapun kebebasan politik dan sipil bertalian dengan kebebasan berpendapat, pers yang bebas, dan kehendak untuk mendirikan organisasi untuk berserikat yang bertujuan untuk menjamin integritas partisipasi dan kompetisi politik.

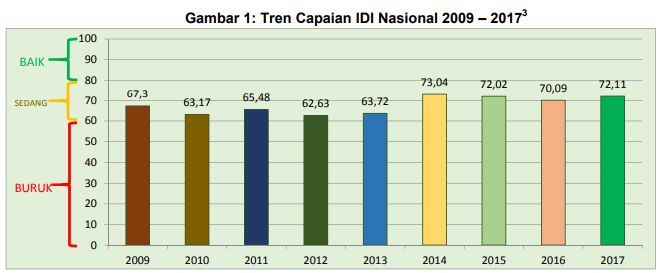

Indeks Demokrasi Indonesia atau yang lazim dikenal dengan istilah IDI adalah sebuah alat ukur yang oleh penyusun program ini disebut sebagai country spesific, yakni sebuah model pengukuran yang dibangun berdasarkan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia.

IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI adalah pengukuran kondisi demokrasi provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam bagian ini bila kita bicara mengenai gambaran demokrasi nasional atau indeks keseluruhan (overall index) maka kita sesungguhnya berbicara mengenai "rerata" dari capaian provinsi-provinsi.[7]

Berdasarkan capaian setiap indikator ketiga Aspek IDI, kondisi ini dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: demokrasi dengan kondisi kebebasan sipil yang cukup baik walaupun masih jauh ideal; kondisi di mana ekspresi kebebasan sipil secara umum cukup terjamin sehingga gairah keterlibatan masyarakat dapat diekspresikan tanpa hambatan signifikan; namun kondisi ini belum dibarengi dengan pemenuhan hak-hak politik pada level yang sama, dan justru dibebani oleh kinerja lembaga demokrasi yang tertinggal di belakang dengan capaian yang lebih rendah.

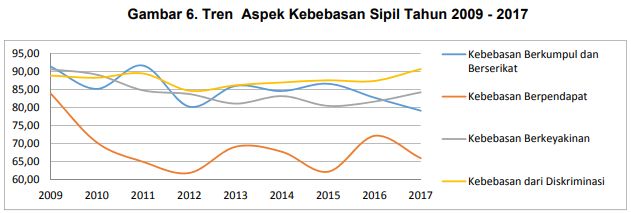

Aspek Kebebasan Sipil

Tampaknya aspek ini terus menunjukkan tren menurun sejak tahun pengukuran pertama; Capaian pada tahun 2016 turun 3,85 poin dari capaian tahun 2015 dan membawa kita pada capaian terendah untuk aspek ini selama 8 tahun pengukuran.

Sejak pengukuran pertama pada tahun 2009 (dengan capaian 86,97 poin) Aspek Kebebasan Sipil secara umum terus mengalami penurunan. Kenaikan sebesar 2,30 poin di tahun ini belum cukup untuk mengembalikannya ke kategori "Baik". Perlu diperhatikan faktor apa yang membuat turun capaian dari aspek ini.

Seperti indikator pertama, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Hal ini tentu dirasakan seperti kasus pelarangan HTI di berbagai daerah. Mulai dari pembubaran acara yang sedang berlangsung hingga pelarangan acara sebelum acara diselenggarakan.

Sebagaimana yang sering disampaikan berita-berita, sekalipun peran aparat hanya untuk mencegah benturan dengan pihak luar yang memaksakan pembubaran atau pembatalan, nyatanya aparat justru memberikan penekanan awal.

Tidak sedikit kasus pembubaran atau pembatalan acara HTI oleh para aparat karena ada tekanan dari pihak luar, namun di sisi lain aparat tidak berani menyampaikan siapa yang melakukan tekanan tersebut. Hal ini sejatinya mengkhianati proses demokrasi, tapi tidak ingin disebut sebagai perusak.

Justru kejadian yang diceritakan dalam makalah "Indeks Demokrasi Indonesia 2017: Citra Demokrasi, Minim Kapasitas" (Bappenas.go.id) seperti razia perayaan valentine day.

Kejadian di Kebumen, Jawa Tengah, dilakukan oleh Tim Gabungan guna tindaklanjut surat edaran pemkab yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang larangan para pelajar merayakan hari valentine atau kasih sayang.[8] Begitupun edaran yang dikeluarkan oleh disdik Jabar tentang larangan merayakan valentine day bagi kaum pelajar.[9]

Berdasarkan pengamatan analisis maka sudah jelas pertimbangan skor tidak akan berpihak kepada Islam karena standar yang digunakan berupa standar demokrasi. Tidak melihat apakah kejadian tersebut bagian dari hal positif dalam perbaikan moral atau tidak, selama bertentangan dengan hak kebebasan individu maka tercatat sebagai bagian dari masalah.

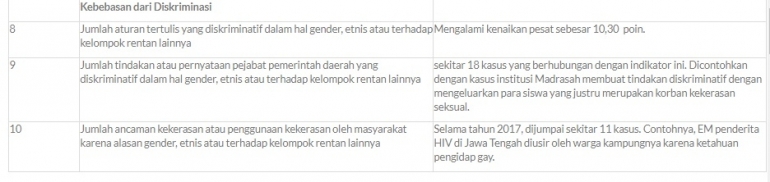

Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2017 memperoleh capaian sebesar 66,63 poin, turun 3,48 poin dari capaian tahun 2016 (sebesar 70,11 poin). Berbeda dari IDI 2016, capaian Aspek Hak-hak Politik tahun 2017 menempati posisi paling rendah dibandingkan kedua aspek yang lain. Selain itu, dari ketiga aspek IDI, aspek hak-hak Politik adalah satu-satunya aspek yang mengalami penurunan.

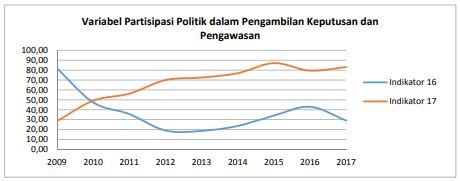

Salah satu indikator yang saya kutip yakni Indikator "Demonstrasi/mogok yang Berakhir dengan Kekerasan" (Indikator 16) secara konsisten menunjukkan kualitas capaian yang buruk karena selalu berada jauh di bawah 60 poin.

Indikator ini sesungguhnya menunjukkan tren peningkatan capaian dari tahun 2013 hingga 2016, yang berarti jumlah aksi demo/mogok dengan kekerasan di seluruh Indonesia menurun. Namun pada tahun 2017 tren perbaikan ini tidak berlanjut, bahkan capaian indikator ini menurun cukup signifikan.

Keterlibatan yang bergairah dari warganegara dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan negara adalah hal yang sangat penting dalam suatu demokrasi; demokrasi akan berhenti bila warga negara hanya pasif, tidak peduli, dan diam saja di hadapan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Indikator indikator tersebut adalah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD; Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif; Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

Sementara itu dua tahun terakhir indikator Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah juga menunjukkan perolehan yang buruk. 3 dari 5 variabel di atas merupakan indikator dari Variabel Peran DPRD, satu merupakan indikator dari Variabel Peran Partai Politik, dan yang terakhir merupakan indikator dari Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.[10]

Dari tren capaian di atas tampak kemungkinan adanya semacam "underlying factor" yang menarik turun kinerja indikator-indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi. Faktor tersebut tampaknya berkaitan dengan politik (dan pastinya, tidak mungkin tidak).

Bila hal ini kita kaitkan dengan proses demokrasi secara luas, maka capaian yang buruk pada indikator. Indikator yang terkait dengan partai politik dan DPRD ini mengindikasikan persoalan representasi yang cukup serius; yaitu persoalan tidak terealisasikannya pilihan-pilihan rakyat (votes) di dalam suara-suara yang mewakili mereka (voice) di lembaga-lembaga deliberasi dan pengambilan keputusan. Pendeknya, di Indonesia hari ini Votes belum menjadi Voice.

Kita semua tahu bahwa pada tahun 2016 menuju 2017, di DKI Jakarta berlangsung Pilkada dengan kontestasi yang sangat intens; diwarnai dengan penggunaan politik identitas yang sangat masif dan emosional; yang sering bermuara pada banyak pelanggaran aturan Pilkada dan prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya.

Akibatnya, pada tahun 2016 capaian DKI Jakarta secara drastis dari anggota papan atas provinsi-provinsi dengan capaian "Baik" menjadi anggota papan bawah provinsi-provinsi dengan capaian "Buruk".[11]

Rupanya demokrasi sendiri phobia dengan politik yang mengangkat isu agama, atau minimal misi politik atas dorongan agama. Hal itu akan menjadi racun bagi keberlangsungannya. Alih-alih diklaim sebagai sistem yang menjamin hak individu, namun hak tersebut dikecualikan atas kehadiran agama.

Dari sini sudah terlihat cacat dari demokrasi itu sendiri. Entah bagaimana bisa masih ada orang yang menganggap demokrasi bukan sistem sekuler, padahal demokrasi sendiri secara tidak langsung menunjukkan sekulerisme bagian dari karakteristiknya.

Permasalahan utama kegagalan demokrasi bukanlah pada moral individu pejabat atau masyarakatnya yang belum dewasa, namun pada sistem itu sendiri telah melahirkan individu yang tidak bermoral dan memberikan ruang bagi aturan-aturan diskriminatif yang dirasakan oleh masyarakat.

Satu sisi, produk gagal demokrasi memang harus digantikan, namun sebaik apapun bahan baku jika diolah pada mesin yang rusak akan gagal hasilnya. Demokrasi adalah mesin yang rusak tersebut, tidak bisa diperbaiki karena demokrasi akan rusak dengan sendirinya.

Hasilnya?

Jika melihat pengelolaan pengukuran demokrasi model IDI, terlihat bahwa ada upaya untuk mengkuantifikasi demokrasi Indonesia terkini, upaya mengintervensinya dalam setiap perencanaan pembangunan, dan satu hal yang pasti bahwa tendensi model IDI sebagai program pemerintah menjadikan pengukuran demokrasi seakan fokus pada pola yang dikembangkan oleh IDI.

Fenomena ini menjadi arena baru, sekurang-kurangnya untuk secara teknokratis menempatkan demokrasi sebagai sebuah agenda pemerintah yang secara substantif dijadikan sebagai haluan.[12]

Demokrasi di Indonesia tidak berjalan sehat, bahkan tidak akan pernah sehat. Demokrasi Indonesia terperangkap oleh praktik deficit democracy, atau bahkan elusive democracy.

Tidak hanya demokrasi di Indonesia, demokrasi di dunia dalam beberapa tahun ini digambarkan sebagai mengalami kemunduran (retreat), resesi (recession); penurunan (decline), ataupun demosi (demotion).[13] Kenyataan bahwa negara-negara demokrasi lama dan mapan seperti Amerika Serikat dapat mengalami krisis demokrasi yang akut menunjukkan bahwa kondisi demokrasi yang baik tak bisa diasumsikan akan hadir (taken for granted).

Maka, bagi saya, IDI bukanlah tolak ukur yang pantas dalam menciptakan demokrasi yang baik, karena sebaik apapun alat ukur tersebut jika digunakan pada benda yang salah hasilnya pun akan salah.

Demokrasi tidak pantas dijadikan sebagai aturan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia dominan beragama Islam. Islam tidak hanya sebatas aturan beribadah sebagaimana aturan agama lainnya, sedangkan demokrasi hanya menyediakan ruang agama sebatas kepercayaan dan hak peribadatan bukan ruang pengaturan masyarakat di luar tempat ibadah.

Aturan Islam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan aturan buatan manusia sekalipun. Demokrasi melahirkan aturan yang tidak lepas dari ambisi manusia yang membuat hukum tersebut, maka berbeda dengan Islam yang turun dari Dzat yang menciptakan alam semesta.

Umat Islam harus mampu membuat ekosistem masyarakat Islam dengan tegaknya aturan-aturan Islam. Sudah terlihat, demokrasi bukanlah perangkat yang cocok bagi umat Islam, justru menghalangi dakwah dan mengganggu kebebasan umat Islam menjalankan ajaran agamanya.

Muhamad Afif Sholahudin, S.H

West Java, 9 Maret 2019

=========

Sumber:

[1] tirto.id

[2] ejournal.lipi.go.id

[3] Sri Yuniarti, Golput dan Pemilu di Indonesia, Jurnal LIPI, Vol 6, No 1, 2009, hlm. 23

[4] media.neliti.com

[5] Ibid., hlm. 24

[6] Sorensen G, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah), Terj. I. Made Krisna. Yogyakta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 19-20

[7] ditpolkom.bappenas.go.id hlm.6

[8] kebumenekspres.com

[9] news.detik.com

[10] Ibid., hlm. 25

[11] Ibid., hlm. 8

[12] Ibrahim, Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 2, tahun 2017, hal 133-149

[13] Lihat Journal of Democracy, January 2015; Democracy Index 2017 dan 2018.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H