Masih adakah rasa prihatin yang tersisa di nurani kita saat perilaku kekerasan yang mencederai rasa kemanusiaan hadir begitu telanjang?

Yang paling heboh adalah penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto. Kita terbata-bata mengeja peristiwa itu. Publik gagap. Pemerintah gamang bersikap.

Yang menarik sekaligus memprihatinkan adalah respon publik begitu beragam. Namun, nurani kemanusiaan ditengarai telah pergi.

Menarik, karena publik memiliki "kecerdasan" analisanya sendiri. Terlepas pada akhirnya analisa itu berujung pada pro dan kontra.

Dan memprihatinkan, karena di balik kecerdasan analisa itu, kita lengah bahwa peristiwa penusukan yang menyasar manusia adalah tragedi kemanusiaan.

Tragedi ini bisa menimpa Wiranto, Wiranti, Warinto, Wak Jan, Mbah Topo atau siapa saja. Mulai dari pejabat hingga penggali kubur.

Artinya, nurani kemanusiaan kita terkoyak bukan lantaran Jenderal TNI (Purn.) Wiranto adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Pak Wiranto adalah manusia, sebagaimana Wiranti, Warinto dan warga negara Indonesia yang lain.

Sayangnya, kita diam-diam melakukan "diskriminasi", minimal menyimpan kasus serupa di dalam lemari, atas kenyataan teror kemanusiaan yang juga menimpa saudara kita sesama wong cilik.

Kadang, kita terlalu peduli terhadap kasus "orang besar" tapi abai kepada nasib "orang kecil". Penggusuran, penganiayaan, penikaman, pembunuhan yang menimpa "orang kecil" adalah keniscayaan suratan takdir yang melekat.

Kemanusiaan kita belum adil dan beradab.

Sayangnya, kenyataan ini diperparah oleh narasi pemerintah yang terkesan buru-buru memasang stigma dan menempelkan label pada pelaku teror.

Narasi radikalisme, terorisme, jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang digulirkan justru melahirkan konstruksi ide yang liar. Dugaan pengalihan isu, adegan settingan, upaya rekayasa, penggalangan simpati hingga keasyikan guyonan menjadi tak terelakkan.

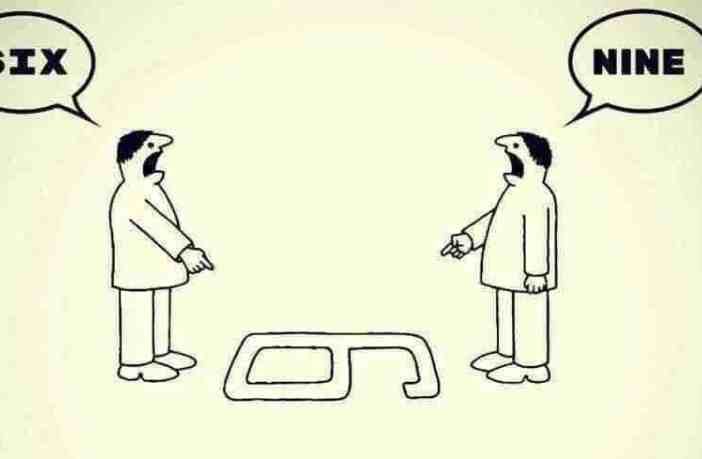

Publik dan pemerintah sama-sama kehilangan substansi kemanusiaan atas peristiwa tersebut. Keduanya berlindung di balik batu versi post truth-nya masing-masing.

Ah, makhluk macam apa si post truth ini? Padahal, menurut filosofi Jawa, ia tidak lebih sekadar egoisme bener dhewe. Benarnya sendiri. Benar menurut versi emosi, kepentingan, sudut pandangnya sendiri.

Dhewe atau sendiri bisa berlaku secara individual maupun komunal. Yang merepotkan adalah dhewe yang berlaku secara komunal dan sosial. Siapa yang memegang kekuasaan, dialah pengendali dominan atas "peperangan" narasi benere dhewe.

Sedangkan di atas benere dhewe ada benere wong akeh. Kebenaran orang banyak. Demokrasi dan konsep negara, pada taraf dan kadar tertentu, adalah kesepakatan bersama yang ditopang oleh pilar benere wong akeh.

Dan alangkah jauh posisi kita dari pencapaian bener kang sejati. Kebenaran yang sejati. Ini serupa cakrawala. Tidak ada siapa pun orang yang gagah berani mengatakan dirinya telah tiba di cakrawala.

Pancasila adalah "cakrawala" bener kang sejati, yang semestinya bukan hanya menginspirasi hidup berbangsa dan bernegara. Ia adalah jalan sekaligus arah ke mana bangsa dan negara ini berjalan.

Ironisnya, kita justru berjalan di tempat, untuk tidak menyebut berjalan mundur, di jalan post truth benere dhewe.

Semoga Pak Wiranto dan siapapun yang hidupnya "ditikam" kesewenang-wenangan, segera memperoleh keadilan.[]

Jagalan, 181019

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H