Rasa ingin menulis seperti tidak bisa saya bendung sejak kemarin.

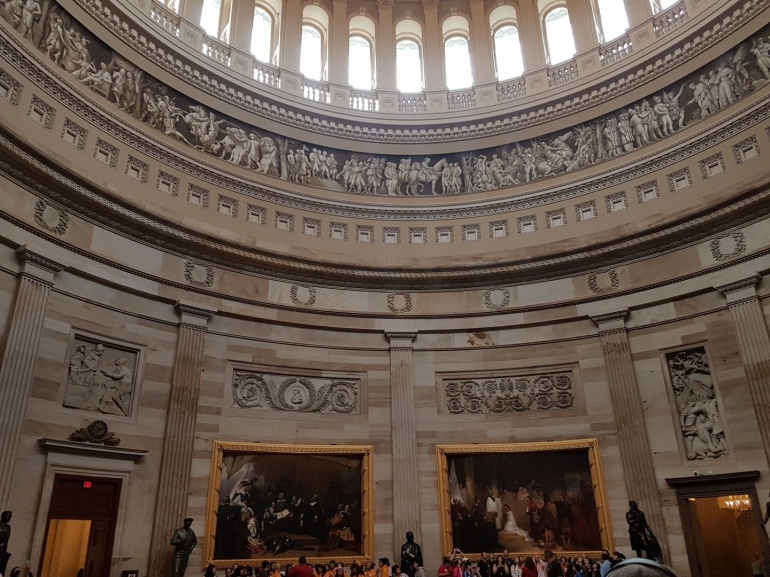

US Capitol, Library of the Congress, Arlington Cemetery dan Holocaust Museum di Washington D.C. membuat saya tidak berhenti berdecak kagum. Kunjungan kemarin juga membuat saya dan istri paham bagaimana Amerika Serikat bisa menjadi bangsa yang sedemikian besar dan berpengaruh di tingkat global. Dalam perjalanan pulang ke New York, pikiran saya tidak bisa berhenti melanglang buana membayangkan dan mengkonsep tentang Indonesia saat ini dan di masa depan.

"E Pluribus Unum". Out of many, one.

"Bhinneka Tunggal Ika". Beraneka ragam itu satu.

"Lho, kok sama?" ujar saya dalam hati.

"E Pluribus Unum" dan "Bhinneka Tunggal Ika" ternyata memiliki konsep yang, menurut saya, identik. Dua konsep utama dari kedua slogan ini adalah diversity (keberagaman) dan unity (persatuan).

Video berlanjut, memaparkan bahwa berdasarkan konstitusi Amerika Serikat kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) cabang, yang mereka sebut dengan "Judiciary, Presidency, and Legislation". US Congress sebagai lembaga yang memegang kekuasaan pembentukan hukum terdiri dari 100 orang Senate yang mewakili seluruh State di Amerika Serikat, dan 453 orang yang duduk pada House of Representative. Konstitusi Indonesia pun demikian, membagi kekuasaan negara menjadi Eksekutif, Legislatif dan Kekuasaan Kehakiman. MPR sebagai perwujudan kekuasaan rakyat terdiri dari DPD, yang mewakili seluruh provinsi, dan DPR.

"Persis", lagi saya berujar dalam hati.

Bukan. Tulisan saya ini bukan tulisan anak norak yang sedang euforia sehingga menyamakan Indonesia dan Amerika Serikat. Mungkin kejadian di atas juga sebenarnya terlalu kecil untuk menjadi alasan saya bisa bergundah. Namun saya melihat, dua negara ini berangkat dari sebuah filosofi yang sama, unity in diversity. Dan bukankah seharusnya arahnya menjadi sama?

Lagi-lagi bukan. Dengan mengatakan arahnya menjadi sama bukan berarti saya bilang Indonesia harus menjadi seperti Amerika Serikat. Yang sama adalah bahwa kedua negara ini merupakan "melting pot". Sama-sama wadah (mangkok/pot) bagi berbagai ragam manusia, sehingga tantangannya pun sama, yaitu mengakomodir berbagai kepentingan. Sehingga sama pulalah arah pembangunannya, yaitu menggunakan keberagaman sebagai kekuatan. Dan akhirnya seharusnya sama tinggilah kualitas manusianya. Tapi kenapa rasa-rasanya Indonesia ini belum sekuat itu gaungnya dibanding Amerika Serikat?

Tidak. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak ada kualitas manusia Indonesia yang baik. Diaspora Indonesia itu luar biasa. Murid-murid di Indonesia juara di berbagai kompetisi internasional dalam bidang ilmu apapun. Tapi kita belum jadi negara pencipta. Filsuf-filsuf kita belum jadi acuan bagi dunia. Ada apa?

Terkadang saya berpikir bahwa penjajahan itu memiliki peranan besar dalam membentuk watak bangsa Indonesia. Tapi rasa-rasanya Amerika bukan tidak pernah mengalami masa buruk seperti Indonesia.

Amerika Serikat bersatu dengan perang saudara. Pasar jual beli manusia kulit hitam paling besar di dunia pada masa lampau ada di Amerika dan benua Eropa. Periode "suram" yang dialami oleh Amerika Serikat pun bukan pendek. Sejarahnya penuh darah. Artinya hal ini tidak bisa jadi permakluman bukan?

Indonesia malah cukup "beruntung". 1787 Konstitusi Amerika Serikat, 1945 Konstitusi Indonesia. 158 tahun pengalaman mengurus negara merupakan pelajaran yang amat berharga. Apa mungkin masalahnya di kesediaan kita untuk belajar, dan khususnya belajar dari sejarah?

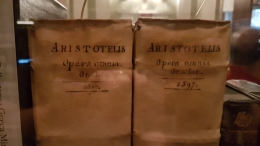

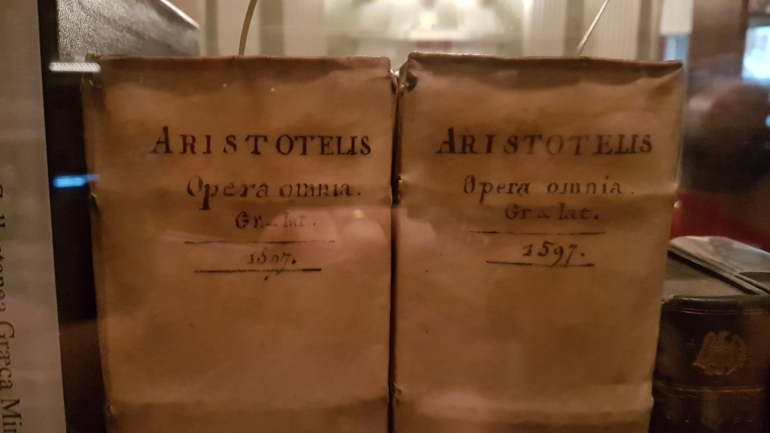

Dari kunjungan kemarin, saya pribadi meyakini ada 1 hal yang menjadi pilar kekuatan pembangunan Amerika Serikat sehingga menjadi seperti ini yaitu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Penghargaan ini termanifestasi nyata sampai hal "remeh-temeh" misalnya dekorasi plafon gedung dan koleksi buku. Penghargaan terhadap substansi ilmunya dan tokoh-tokohnya.

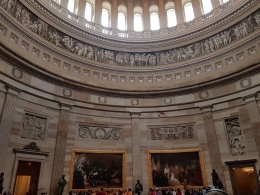

Siapa peduli terhadap plafon gedung? Tapi di gedung US Capitol dan US Congress library, plafon rotunda dan plafon main reading room-nya lah yang menjadi kebanggaan. Saya bukan orang yang nyeni jadi kurang bisa saya gambarkan bagaimana indahnya plafon kedua gedung itu. Itu lukisan dan ukiran, tapi bukan lukisan dan ukiran sembarang. Itu lukisan dan ukiran yang, selain cuantik tenan, menunjukkan apresiasi terhadap ilmu. Apresiasi terhadap filsuf, musisi dan pelukis.

"Ah itu kan karena mereka negara kaya!" ya betul sekarang mereka memang negara sangat kaya, tapi gedung US Congress itu dibangun tahun 1800, bahkan sempat dibakar tentara inggris tahun 1812. White House juga dibakar oleh tentara inggris di tahun yang sama, tapi lihat bagaimana kondisinya saat ini? Berdiri mentereng di posisi yang sama tanpa perubahan tampilan yang radikal. Memang di tahun itu Amerika Serikat sudah se-tajir ini? Rasa-rasanya bukan karena kaya atau tidak kaya. Tapi konsistensi mengalokasikan dana untuk terus membangun apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan sejarah. Cat retakpun tidak ada di gedung US Congress!

Saya coba kembali ke tanah air. Saya pernah ke museum-museum di Jakarta, perpustakaan-perpustakaan. Belum ketemu kata yang pas selain, "jauh". Di perpustakaan nasional sempat susah cari buku karena, "kayanya masih di tumpukan itu deh mas," sembari menunjuk ke sebuah meja dimana bertumpuk tinggi buku yang sudah selesai dibaca. Di museum gajah tidak muncul rasa tertarik karena tata tampilannya tidak mengundang ketertarikan, bahkan beberapa koleksi hilang.

Saya bukan warga negara Amerika, tapi masuk ke gedung-gedung tersebut rasanya muncul rasa kebangsaannya. "Ah lo aja yang ga bener-bener serius ke museum atau perpustakaan, cuma mau museum yang bagus doang!" lah, ya bagaimana tidak. Saya ini manusia yang akan tertarik dengan informasi. Informasi yang kaya, jelas, rinci, berurut dan interaktif. Susah bagi saya tertarik dengan tampilan gambar atau artefak dengan sekotak penjelasan disampingnya tok atau ke perpustakaan yang nyari bukunya saja susah ketemu.

Tapi 6 jam bisa jadi begitu sedikit dan cepat buat saya kalau ada di sebuah museum seperti Holocaust Museum atau berbagai war memorial museum yang sudah saya datangi di berbagai negara. Baru masuk saja rasanya sudah seperti kembali ke tahun 1920-an. Teknik pewarnaan dinding dan tampilan koleksi. Teknik sorot, warna dan tingkat terang lampu. Komposisi suara, gambar, artefak dan teks. Teknik penyusunan informasi sesuai kronologi. Semua itu dipikirkan secara serius oleh Holocaust Museum yang masuknya gratis.

Amerika Serikat bukan negara yang langsung terdampak oleh rezim NAZI, seperti bangsa Jewish, tapi dengan menelusuri 4 lantai museum itu, saya bisa paham betul nuansa mulainya rezim NAZI sampai ke Nuremberg Trial. Kok bisa punya koleksi sampai sebegitunya? Sampai sepatu milik korban-korban Hitlerpun ada! Luar biasa betul peran-peran sejarahwan dalam mengkonsep museum yang begini.

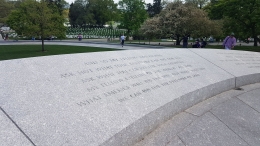

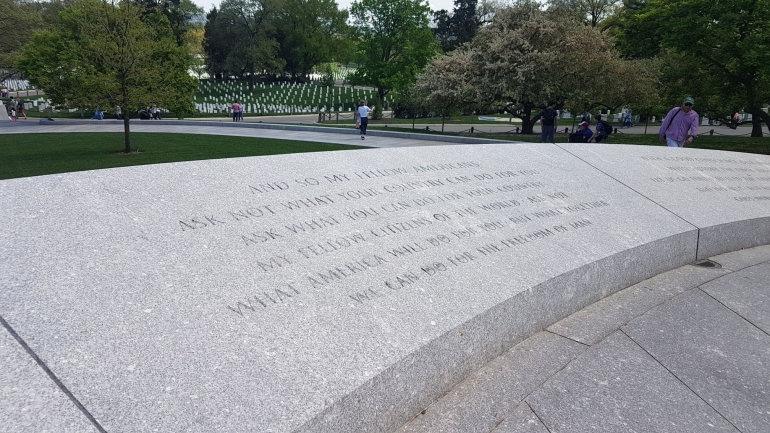

Makam-makam prajurit tempur Amerika Serikat di World War II pun masih tegak nisannya dan rapi rumputnya di Arlington Cemetery. Batu nisan dari mereka yang lahir tahun 1793 pun kok masih bersih seperti baru dipasang 2 tahun lalu.

Tapi saya baru jadi mikir. Mereka-mereka disini bangga bekerja menjadi libraran atau kurator museum. Di Indonesia kalau kita mau menyusul, banyak tidak ya orang yang akan bangga menjadi librarian atau kurator museum?

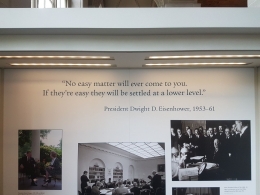

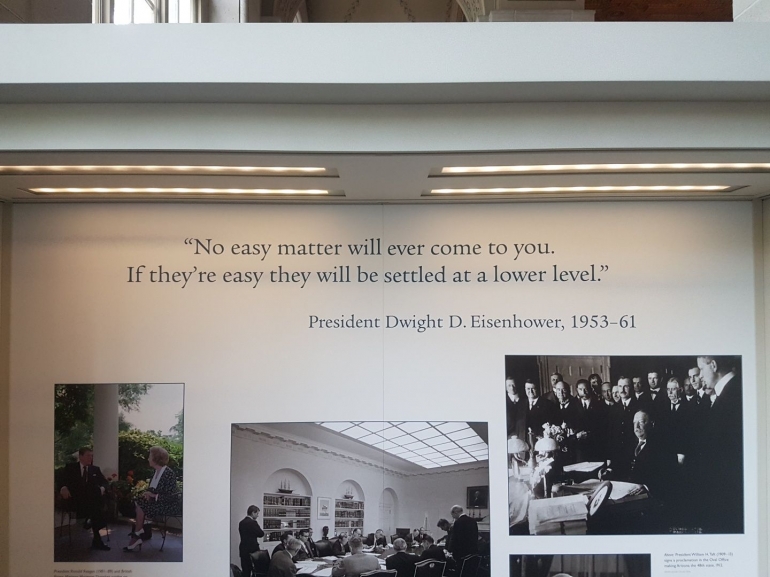

Hal unik lain yang bagi saya penting untuk saya bagikan, Negeri ini suka sekali menaruh quotes di macam-macam public venue. "suka" ini bukan berarti kadarnya rendah, tapi mereka benar-benar memaknai quotes itu. Remeh kelihatannya, tapi bukan main saya bergidik waktu membaca lagi kalimat-kalimat itu. Betul memang words is powerful.

Kalimat-kalimat yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan. Kalimat-kalimat yang bahkan membuat seorang anak kecil bertanya ke ibunya, "so we help them (the jews) mom?" setelah melihat quotes-quotes Presiden F.D. Roosevelt dan Presiden Truman di Holocaust Museum sewaktu NAZI merajalela.

Veteran perang secara rutin dibawa ke Arlington Cemetery. Mereka diberikan kesempatan dan tempat untuk menghargai rekan-rekannya yang gugur. Di lahan yang begitu luas, pengunjung begitu respect dan silent, selaras dengan nuansa damai dan nasionalis sebuah pemakaman, bukan suasana horor.

Entah. Saya bukan master segala ilmu. Jawaban klisenya adalah masyarakat harus lebih memiliki sikap menghargai ilmu pengetahuan, substansinya dan tokoh-tokohnya. Pemerintah harus lebih mengalokasikan dana untuk pengelolaan ilmu pengetahuan. Saya rindu bisa betah berjam-jam di perpustakaan publik dan museum di Indonesia.

AYO, KITA BISA!

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI