Temuan Indonesia Coruption Watch (ICW) tentang gelontoran dana upah pemengaruh (influencer) dari Pemerintah mencapai Rp90,45 miliar. Bukan angka yang sedikit sehingga wajar jika warganet sontak terbelalak. Twitter seketika gaduh. Tagar berdiri tegak di lini masa.

Media sosial memang bukan barang baru pada zaman digital ini. Hampir semua pemegang telepon pintar di Indonesia mempunyai akun media sosial. Banyak di antara mereka yang memiliki lebih dari dua jenis medsos. Bahkan ada netizen yang memiliki lebih dari satu akun untuk satu jenis medsos.

Aktivitas warganet Indonesia di media sosial juga luar biasa. Termasuk saya. Kecuali tengah riset atau menulis buku saja maka saya otomatis berhenti berkicau, masuk ke ruang tapa, dan menutup pintu rapat-rapat bagi semua jenis media sosial. Tanpa ampun, tanpa pilih kasih. Selepas bertapa, mengoceh lagi.

Sekat komunikasi pun melampaui ruang dan waktu. Tidak heran jika sesuatu yang dianggap heboh dapat seketika menjadi viral. Semua karena keberadaan media sosial. Jangankan mereka yang sudah lama saling kenal, yang belum saling kenal saja bisa bertukar puji dan maki di media sosial.

Masih pada tahun yang sama, We Are Social dan Hootsuite mengungkap bahwa sebanyak 150 juta jiwa atau 56% dari total populasi masyarakat Indonesia menggunakan media sosial secara aktif. Sekali lagi secara aktif. Bukan sekadar muncul, gulir atas gulir bawah, lalu raib tanpa jejak.

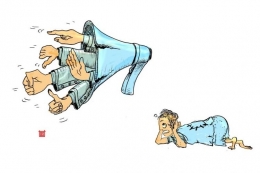

Jadi, tidaklah janggal apabila media sosial kemudian menjadi media kampanye atau pemasaran. Baik bagi produk tertentu maupun aktor-aktor politik tertentu. Tidaklah aneh pula apabila Pemerintah urun tangan menggunakan jasa para pemengaruh dan pendengung (buzzer).

Kebijakan pinjam tangan influencer dan buzzer dengan guyuran dana bejibun itulah yang memantik kritik. Pemerintah pun pasti memaklumi bakal diterjang gelombang kritik. Bagaimanapun, dana yang digelontorkan adalah dana publik.

Temuan ICW tentu saja sangat patut diapresiasi dan perlu disikapi. Itu pula alasan mengapa artikel ini ada. Terlepas dari beberapa alasan kuat yang diungkapkan oleh Egi Primayogha, banyak sisi yang penting disoroti. Baik dari sudut cara memilih persona maupun dari segi besaran upah. Baik dari sudut materi propaganda maupun dari sisi keberdayaan dan kebermanfaatan propaganda.

Pada mulanya, jasa influencer dan buzzer digunakan untuk memasarkan atau mengampanyekan satu produk. Semacam pamer merek agar jemaah influencer dan buzzer melirik, syukur-syukur mencari tahu dan membeli, produk yang sedang dipromosikan.

Tidak semua pemengaruh dan pendengung menerima bayaran. Ada yang benar-benar tulus karena pernah merasakan faedah dari produk tertentu. Itu dulu. Sekarang makin sumir. Sekat antara mereka yang dibayar dan tidak dibayar sangatlah tipis.

Dengan demikian, jelaslah bahwa memengaruhi pengikut dan mendengungkan produk atau program tidaklah memalukan. Kerja virtual mempromosikan sesuatu dengan baik, disertai data dan fakta yang baik pula, bukanlah sesuatu yang tabu. Apalagi jika makmum mereka sudah mencapai level literasi digital yang tinggi.

Di situ titik buramnya. Netizen Indonesia ajek dengan pakem "mahabenar" ditambah kecerdasan digital yang kebanyakan pas-pasan. Hoaks dimamah seperti makanan ringan. Ujaran kebencian ditelan bagai seruan kebenaran. Malahan banyak yang tidak segan-segan menaruh andil menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian itu di media sosial.

Bagaimana dengan kabar terkini tentang besarnya dana yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi sekawanan influencer dan buzzer itu?

Pertama, syarat dan ketentuan memilih mitra. Selama Pemerintah memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, tepat, dan kredibel maka penggunaan jasa pendengung tentu bukanlah sesuatu yang keliru. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa tidak semua hal bisa ditangani oleh pihak humas.

Beda perkara jika penunjukan atau pemilihan mitra kerja dilakukan secara serampangan dan asal-asalan. Tidak ada kualifikasi yang jelas, tidak ada kualitas yang jernih. Hasil program yang dikabarkan tentu akan jauh dari sasaran yang hendak dicapai. Itu juga kalau ada target, sekalipun terang bahwa semua pekerjaan harus bisa diukur dan dihitung bobotnya.

Kedua, ketepatan memilih materi pariwara. Salah satu tujuan luhur pendirian Indonesia tercinta adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Suka tidak suka, pemengaruh yang dipilih mesti memiliki kapasitas untuk mencerdaskan jemaah. Bukan sebaliknya, sekadar mampu bikin gaduh. Ketika warganet ricuh baru buru-buru bikin klarifikasi dan permintaan maaf.

Ketepatan memilih dan ketedasan menyampaikan materi promosi tentu saja sangat penting, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan keterserapan anggaran. Jika materi dan cara penyajian materi sudah keliru sejak awal, lantas apa guna uang rakyat dihambur-hamburkan? Kita semua tentu ogah membayar kebodohan yang dipamerkan sedemikian rupa di ruang publik.

Ketiga, keterserapan anggaran dan keterpenuhan sasaran. Tidak ada masalah dengan seberapa besar biaya yang mesti dikeluarkan selama setara dengan hasil yang didapatkan. Memancing ikan kakap tentu harus menggunakan umpan yang setimpal.

Apabila puluhan miliar yang dipancurkan ke rekening pendengung itu sebanding dengan hasil yang didapatkan oleh Pemerintah, pengeluaran tidak akan sia-sia. Pertanyaannya, indikator apa yang akan atau telah digunakan oleh Pemerintah untuk menilai hasil kerja virtual para pendengung?

Kalau kita mengacu pada konsep penting pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012), setidaknya ada lima hal yang mestinya dipertimbangkan oleh Pemerintah, yakni (1) kebutuhan; (2) keinginan dan tuntutan; (3) target pasar; (4) penawaran; dan (5) nilai. Paling tidak dari situ kita mulai beranjak. Tidak asal bergerak, tidak asal melangkah.

Pada syarat kebutuhan saja sudah mendenging rupa-rupa sangka. Buzzer seperti apa yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi program? Kalau vloger kecantikan diminta menggaungkan penggunaan masker tentu masih ada singgung relevannya. Facebooker yang tidak paham seluk-beluk obat korona jangan disuruh berkoar-koar tentang kehebatan sesuatu yang masih samar dan suram.

Marka syarat keinginan dan tuntutan juga harus dibeberkan secara terbuka. Kemampuan menjalin komunikasi, misalnya, sebaiknya masuk dalam tuntutan yang harus dipenuhi. Sekian keterikatan dari satu kicauan atau unggahan, misalnya, dapat juga dijadikan indikator. Itu baru dua syarat dari lima kondite yang diajukan oleh Kotler dan Keller.

Bagaimana dengan influencer yang disewa oleh Pemerintah?

Tentu para pemesan yang tahu kinerja, talenta, dan kredibilitas orang-orang yang mereka upah. Satu contoh kasus, seperti yang disajikan oleh ICW lewat akun YouTube-nya, seorang Youtuber diupah sampai ratusan juta untuk sekali unggahan. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada publik telah dikomunikasikan dengan baik oleh buzzer?

Ingat, ratusan juta itu bukan uang sedikit. Banyak rakyat yang bisa makan enak dari uang sebanyak itu.

Pemerintah juga tidak boleh sungkan-sungkan memantau dan mengevaluasi kinerja upahan. Jangan main lepas tangan, apalagi silau mata karena nama besar buzzer. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan target, tentu harus ada konsekuensi yang mesti ditanggung oleh influencer.

Bagaimanapun, uang yang digunakan untuk mengupah para pendengung berasal dari saku rakyat. Nahas rasanya jika Pemerintah mengupah orang yang justru lihai dan piawai mengelola kebohongan dan kebodohan sebagai bahan bualan, sebab yang dipromosikan adalah program Pemerintah.

Jika Pemerintah salah pesan sosok buzzer berarti Pemerintah turut serta mencederai esensi, fungsi, dan demokrasi digital. Dengan kata lain, jangan sampai Pemerintah ikut membiayai praktik kampanye kotor yang dipenuhi perdebatan dangkal dan pertukaran makian.

Itu tidak boleh terjadi. Sangat tidak boleh terjadi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H