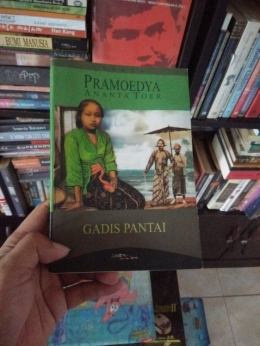

"Mengerikan bapak, mengerikan kehidupan priyayi ini. Seganas-ganas laut, dia lebih pemurah dari hati priyayi. Ah, tidak. Aku tak suka pada priyayi. Gedung-gedungnya yang berdinding batu itu neraka. Neraka. Neraka tanpa perasaan. " -- Gadis Pantai, Pramoedya Ananta Toer.

Empat belas tahun umurnya. Tubuh mungil, mata sipit dan kulit kuning langsat. Bunga kampung nelayan di pesisir pantai keresidenan Jepara Rembang. Dia dikenal dengan sebutan "gadis pantai".

Hari itu, Gadis Pantai harus meninggalkan dapurnya, suasana kampungnya serta bau amis abadi dari isi laut. Tanah airnya. Tapi kini, dia bukan lagi anak bapaknya. Bukan juga anak emaknya.

Sejak kemarin malam, dia telah dinikahkan dengan sebilah keris. Dia kini telah menjadi istri sebilah keris, wakil seseorang yang tak pernal dilihatnya seumur hidup. Seorang priyayi rembang.

Paragraf pertama, adalah kutipan pengantar dari Penerbit Lentera Dipantara. Tiga paragraf berikutnya, kukutip dari Paragraf pembuka Bagian Pertama roman Gadis Pantai, karya Pramoedya Ananta Toer (Pram). Diterbitkan pertama kali tahun 1962.

Buku ini telah diterbitkan oleh 18 penerbit dengan Negara dan bahasa berbeda. Di antaranya Belanda, Rusia, Jerman, Malaysia, Inggris, Spanyol, Polandia, Portugal Dan Yunani. Buku yang kumiliki, adalah cetakan ke 13, pada april tahun 2018. Dahsyat, tah?

Tak bermaksud meresensi, aku mencoba merefleksikan sisi lain dari Peringatan Hari Kartini dan makna emansipasi wanita pada "balutan" sastra seorang Pram, berpijak dari Buku Gadis Pantai.

Jika suka dengan karya-karya Pram. Kita akan menikmati "kenyinyiran" sang penulis, dalam merefleksikan keganasan kuasa, kepicikan berfikir dan kekerdilan tradisi aksara. Walaupun nyaris separuh hidup Pram dihabiskan di penjara.

Dalam Gadis Pantai, Pram mengangkat kontradiktif feodalisme Jawa, yang membahas tentang adab dan jiwa kemanusiaan. Roman ini dianggap menusuk feodalisme Jawa tepat langsung di jantungnya yang paling dalam.