Meski terdengar menyakitkan, bagi para pendukung tokoh maupun figur, tetapi realitas ini harus menjadi sandaran kesadaran. Bila tidak, maka kita secara tidak sadar telah membangun konstruksi kultus individu. Pemujaan berlebihan akan kekuasaan.

Kultus kekuasaan cum penguasa, membuat kita "mengabaikan gajah di pelupuk mata", tanpa dibatasi maka kekuasaan cenderung korup, ungkap Lord Acton. Para pemuja menciptakan pemimpin kharismatik, tidak pernah salah, tanpa cela, dan terus dibela.

Situasi ini rentan untuk diambil alih dan dibajak untuk kepentingan sepihak, karena itu upaya membangun kejernihan berpikir kritis membawa kita untuk memahami aspirasi mahasiswa yang melihat bencana di ujung cerita tentang ide masa kekuasaan.

Catatan menarik disampaikan R William Liddle (Kompas, 4/4) tentang Sesepuh Bangsa berisi wawancaranya dengan BJ Habibie, tentang tradisi peralihan kekuasaan yang tidak tragis, mengandaikan kebesaran pemimpin untuk rela berpisah dari kursi kuasa, tanpa kehendak untuk mempertahankan privilege tersebut.

Lebih jauh lagi, Haryatmoko (Kompas, 5/4) melalui Fatamorgana Kekuasaan, menyebut narasi "dikehendaki rakyat" seolah terlihat demokratis, bisa jadi merupakan bentuk rekayasa, karena kedaulatan publik telah disita para elit kepentingan oligark.

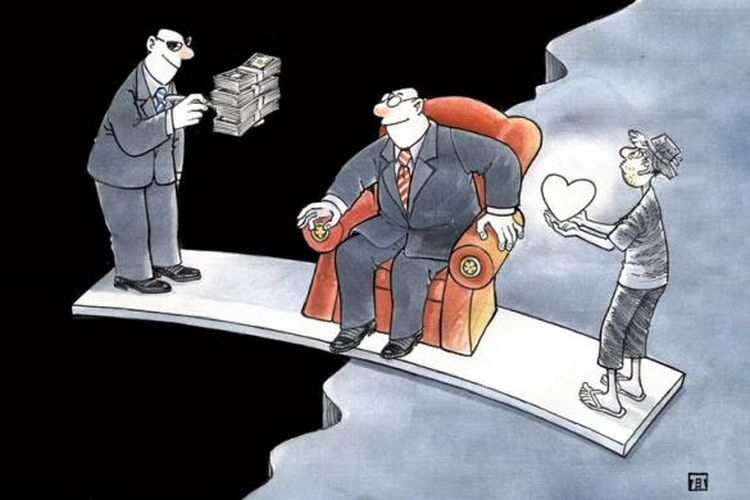

Skema oligarki, sebut Jeffrey Winters, dimaknai sebagai wealth defense mechanism, dimana segelintir pihak mempertahankan kekayaan secara terbatas, politik adalah manifestasi sekaligus representasi dari jumlah kekuatan kapital yang dimiliki.

Celakanya, oligarki kemudian menggunakan instrumen demokrasi untuk terpilih melalui jalur elektoral, menjadi "wakil publik". Mata rantai yang seolah tidak putus ini hanya akan mengalami perubahan, ketika publik tercerahkan.

Disitulah keberadaan elemen mahasiswa memiliki peran untuk mendorong suara yang terbungkam, kelompok marjinal dalam pengambilan kebijakan.

Tidak sendirian, keberadaan intelektual, sesuai Julien Benda, juga memiliki pengaruh, mereka yang mengabdi pada nilai keadilan, moralitas dan rasio, serta terlepas dari keuntungan praktis.

Para intelektual, Edward Shils menyebut, memiliki kontribusi untuk memainkan peran politik dan memengaruhi perubahan sosial, sebagai agent of change. Termasuk diantaranya agamawan, seniman, tokoh budayawan, hingga jurnalis dan media.

Kekuatan ini, sebut Olle Tornquist, harus memadukan gerak langkah bersama serta berkolaborasi dengan masyarakat sipil lainnya dan publik itu sendiri, tidak terpisah.