Perseteruan antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 tetap meruncing, mobilisasi sana-sini menguat di mana-mana, simbol-simbol dunia intelektual pun tak mau diam. Mereka menunjukkan sikap secara kolektif untuk mendukung salah satu paslon, demikian juga sebaliknya.

Meski tak seberisik bulan-bulan sebelumnya karena isu hoax dan citra politik identitasnya, saya yakin pilihan mereka sudah mantap ke salah satu Paslon, apapun alasannya. Preferensi sudah ditetapkan jauh sebelum hari H mereka menentukan sikap di bilik suara.

Namun sikap pemilih jelang 2019 tidaklah biner, masih terdapat kelompok lain baik yang masing swing voter (yang belum memutuskan, kebanyakan dari pemilih pemula atau pemilik dewasa rasional yang berhati-hati), golongan putih (yang kebanyakan kelompok kiri yang kecewa atau kelompok lain yang tidak merasa satu visi dengan paslon manapun) dan golongan apolitis (yang tidak terjangkau atau tidak ingin mendekatkan dirinya dalam proses elektoral dengan bermacam alasan).

Bahkan pemilh salah satu Paslon di tahun 2014 bisa jadi juga berubah setelah melihat hasil dari rezim yang memenangi pertarungan ataupun dari oposisi yang tetap konsisten melawan pihak pemenang.

Dari beragam survei dan studi yang dilakukan banyak pihak, total tiga kelompok besar tersebut bervariasi antara 10% sampai dengan 26% bahkan ada yang memperkirakan sampai 40% secara simulasi.

Jika diambil angka tengah secara moderat, 20% pemilih adalah kelompok yang belum memutuskan. Apabila dipersentasekan dari total 192 juta pemilih dalam Pemilu 2019 maka 20% tersebut berjumlah sekitar 38 juta suara, tentu bukan jumlah yang sedikit karena bisa mempengaruhi jumlah capaian suara dalam elektoral.

Apakah mau abaikan 20% ?

Ketidakyakinan atau kehati-hatian kelompok ketiga, atau juga kepenatan dalam komunikasi politik sehingga memunculkan tokoh alternatif non-elektoral seperti Dildo hendaknya disikapi juga secara serius oleh para tim sukses masing-masing calon. Namun bagi pihak yang pada saat ini memegang kekuasaan, adalah momen terbaik untuk menunjukkan siapa jati diri sebenarnya dari rezim yang berkuasa ini.

Citra populis (dalam arti merakyat), informal, pekerja keras, bersih, rendah hati, sabar dan modernis bisa dikatakan melekat pada Jokowi secara personal (bukan rezimnya yang dinilai sebagai new-developmentalis), citra yang diinginkan banyak orang yang tak pernah muncul lagi dari seorang pemimpin setelah Hatta dan Gus Dur.

Namun bagi kaum 20% citra tak cukup untuk mememuhi rasionalitas mereka terhadap pemimpin negara. Tak bisa disalahkan juga karena tumpukan masalah di Indonesia memang sangat sarat, centang perenang kusut sehingga tak tahu pasti yang mana dulu yang harus diselesaikan, karena semua penting.

Pilihan rezim Jokowi pada infrastruktur, keamanan maritim, layanan sosial, utang, dan konektivitas antar daerah untuk mengurangi ketimpangan, semua adalah masuk akal karena relatif terukur (tangible) dan terlihat hasilnya bagi khalayak ramai, bisa jadi mayoritas warga negara Indonesia. Setiap orang dinilai dapat merasakan meski secuil dari perubahan itu.

Namun bagi kaum 20%, itu tidak cukup, masih dibutuhkan bukti atau setidaknya simptom atau indikasi bahwa ideologi, visi dan garis perjuangan mereka juga dilindungi secara susbtansial, bukan hanya dengan merekrut kalangan non-government atau golongan kiri ke dalam ring 1 kekuasaan tapi tidak menghasilkan perubahan apa-apa.

Hal inilah yang rezim saat ini luput untuk dipenuhi, namun sayangnya kelompok oposisi juga tidak memiliki artikulasi argumentasi yang memadai terhadap isu-isu ini dan atau menghindarinya karena takut sikapnya justru akan mengakibatkan mereka kehilangan pendukung kunci mereka.

Paradoksnya: rezim pemenang pun memiliki kesamaan dengan oposisi yakni sama-sama kanan terhadap isu-isu yang muncul dari kelompok kiri atau minoritas. Artinya sikap keduanya tak jauh beda. Contoh yang paling hangat adalah pada kasus penyitaan buku yang dinilai mengandung ajaran komunis.

Praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penyitaan tanpa rekomendasi pengadilan. Contoh kedua, isu komunisme itu sendiri. Ketika dituduh PKI, yang terjadi adalah penghindaran dan seolah menempatkan PKI itu kudis busuk, diemohi oleh dua kubu akhirnya PKI di alam kuburpun jadi yang paling salah.

Contoh ketiga, isu reforma agraria. Isu sepenting ini tak ditanggapi sama sekali oleh rezim Jokowi dan malah memamerkan bagi-bagi setifikat yang diklaim melebihi target. Semua orang yang belajar agraria tahu bahwa bagi-bagi sertifikat bukanlah reforma agraria. Ratusan konflik agraria tak terselesaikan, protes serta tangis tani dan nelayan yang kehilangan tanahnya bahkan nyawa tak direken, darah tumpah sia-sia.

Contoh keempat, persekusi pada agama minoritas, tak ada tindakan riil untuk melindungi kaum minoritas oleh mayoritas yang menggunakan kekerasan dan jumlah besar. Yang ada hanya pernyatan menyayangkan sementara tindakan persekusi itu terus berjalan. Contoh keempat, pengingkaran Hak Asasi Manusia, termasuk hak kaum yang memiliki orientasi seksual berbeda (LGBTQ) dan persekusi fisik atas transgender. Sama sekali tidak terdengar suara pembelaan atas mereka dari kedua kubu atas nama Hak Asasi Manusia Universal.

Contoh kelima, Diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban di pengadilan karena UU ITE atau sikap misoginis patriarkhi, tak ada yang bersikap dan kuat membela, justru publik umum yang bersuara sendiri melalui jalur kampanye online mengkritisi putusan pengadilan. Silakan pembaca mencari contoh-contoh lain jika ada.

Contoh-contoh kasus di atas adalah yang masih membuat kaum 20% ragu,apakah perlu untuk memberikan suara atau membiarkan saja kompetisi ini layaknya aduan layangan, biarlah yang memang talinya kuat menang. Sebenarnya kembali pada pihak yang memerlukan suara lah karena moment 5 menit di bilik suara adalah kontrak politik.

Sekali coblos maka rakyat akan memberikan kuasanya pada yang dipilih, bisa digunakan untuk membangun negara maupun untuk merampok negara. Atas nama pengalaman, berkali-kali kontrak ini tidak seimbang, pilih lima menit dan nasibmu di tangan penguasa, suara rakyat dirampas untuk 5 tahun dan dibujuk pengaruhi selama 5 tahun berikutnya untuk memilih lagi.

Golongan Putih dalam Analisis Para Pihak

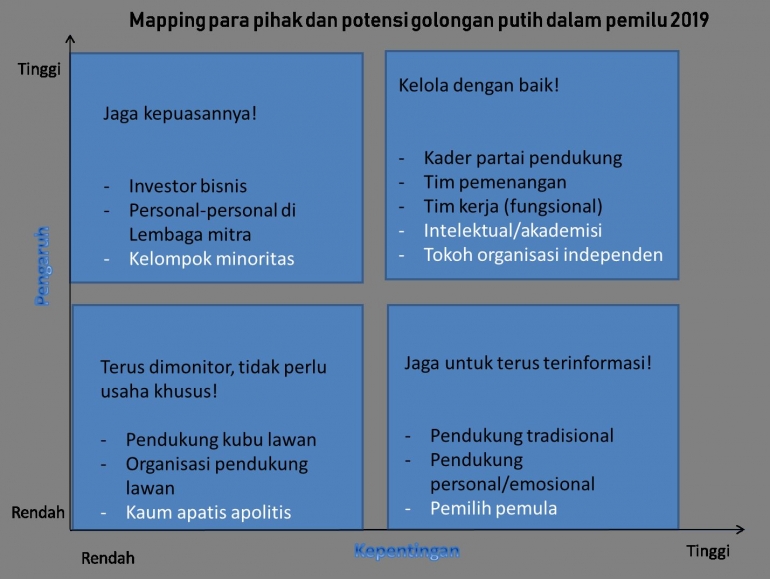

Apabila menggunakan matriks analisis para pihak yang sering digunakan oleh para organisatoris, kita biasanya membuat kuadran antara tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu aktor, dari kuadran tersebut kita menentukan apa sikap dan tindakan kita terhadap mereka.

Bolehlah kita menggunakannya untuk bermain-main sebentar, tak perlu yang serius kali. Berdasarkan otak-atik tingkat pengaruh dan kepentingan, kelompok ketiga tersebar di beberapa kuadran di mana masing-masing memiliki kekuatan pengaruh maupun kepentingan yang berbeda-beda.

Pada kuadran Pengaruh Rendah-Kepentingan Tinggi terdapat pemilih pemula yang baru akan menggunakan haknya pada pemilu 2019, faktor informasi yang tepat, non-HOAX dan keberhasilan program akan menjadi referensi utama penentuan pilihan. Penggunaan social media positif merupakan salah satu alat yang harus dioptimalkan untuk menjangkau dan merebut pilihan mereka.

Pada Kuadran Pengaruh Tinggi-Kepentingan Rendah terdapat pihak yang akan terdampak langsung dari kebijakan dan memberikan dampak langsung juga pada pilihannya namun tingkat kepentingannya pada kekuasaan rendah, pada kelompok ini kaum minoritas akan swinging dalam menentukan pilihan, apakah akan setengah hati atau sepenuh hati pada pilihannya.

Tergantung sebesar apa nilai politis kaum minoritas bagi kontestan dan seyakin apa kaum minotitas untuk menggantungkan harapannya. Pada Kuadran Pengaruh Tinggi-Kepentingan Tinggi adalah tempat dimana pihak kunci dalam kemenangan elektoral berada, termasuk di sini adalah para tokoh atau lembaga-lembaga non pemerintah dan akademisi yang senantiasa kritis pada penguasa namun tidak berada secara struktural di pemerintahan.

Pengetahuan, jaringan dan tingkat pengaruh mereka adalah kapital besar yang mesti dikelola dengan baik. Merekrut kaum ini ke dalam lingkaran kuasa secara personal tidak menjamin adanya perubahan signifikan bagi kebijakan dan tidak serta merta mengamankan preferensi politik mereka yang biasanya rasional, kalkulatif, kritis dan sering terdengar sumbang di telinga penguasa.

Sebagai penutup, lubang-lubang di jalan yang Jokowi (dan rezimnya) jalani masih banyak, masih ada waktu untuk menutup lubang-lubang tersebut guna memenuhi ekspektasi tiap pihak. Pun demikian bagi oposisi, sejauh apa bisa memanfaatkan lubang tersebut dengan alternatif pemikiran dan elaborasi argumentasi yang memadai untuk menawarkan jalan lain.

Tentunya bukan sekedar menggunakanya sebagai kampanye hitam karena hal itu tidak akan memberikan kontribusi positif bagi demokrasi, bahkan kontra-produktif. Tentu memilih seorang anti-demokrasi sebagai pemimpin adalah kesalahan kolektif fatal suatu bangsa. Indonesia tidak perlu mencontoh praktik demokrasi yang tercederai di negara lain karena sudah jelas terlihat bagaimana dampaknya. (ll)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H