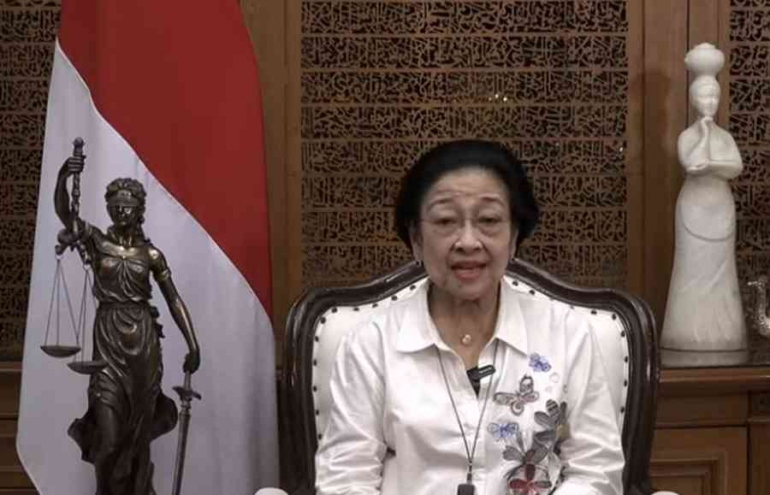

DALAM pidato politik yang muram, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti lahirnya kembali praktek nepotisme dan manipulasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi jalan bagi putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Bahkan Megawati menggunakan ungkapan nepotisme, kolusi, dan korupsi (NKK), bukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti yang dikenal selama ini. Pembalikkan urutan tersebut tentu memiliki makna tersendiri yang akan dijelaskan pada akhir tulisan.

Pidato Megawati adalah respon yang telah lama ditunggu sejak Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Benturan Jokowi dengan PDIP sontak melahirkan drama berkepanjangan. Sebagai kader PDIP, Jokowi dianggap membangkang terhadap keputusan partai yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo didampingi Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Dari sini sudah dapat diketahui siapa sebenarnya sutradara, setidaknya penabuh drama politik sesungguhnya. Jika saja Jokowi dan anak-menantunya yang telah berbeda pilihan politik dengan partainya langsung keluar dari kandang banteng, tentu tidak perlu ada suguhan drama berseri yang membodohi masyarakat karena dipenuhi ungkapan kebohongan.

Tetapi menyalahkan sepenuhnya Jokowi atas drama yang terjadi juga tidak bijak sepanjang tidak mengaitkan dengan PDIP. Sebab PDIP ikut andil dalam menyemai lahirnya pratek nepotisme dan kolusi. Bahkan PDIP sampai menabrak aturannya sendiri untuk mendukung ambisi Jokowi menjadikan anak-menantunya sebagai kepala daerah.

Dari pernyataan kader-kader PDIP kita akhirnya tahu bagaimana Jokowi melobi langsung Megawati agar Gibran dicalonkan dalam Pilkada Surakarta 2020. Padahal saat itu Gibran baru saja menjadi kader dan tidak mengikuti proses penjaringan bakal calon kepala daerah sesuai prosedur dan mekanisme partai.

Artinya, Megawati dengan sengaja menabrak aturan partai dan mengangkangi kesucian hak prerogatifnya demi memuluskan ambisi Jokowi. Bukankah aneh ketika Megawati yang selalu membanggakan mekanisme dan kaderisasi partai tiba-tiba memberikan mandat sebagai calon kepala daerah kepada kader baru dengan cara menyingkirkan kader lain yang sudah lama mengabdi dan telah mengikuti tahapan pencalonan?

Tahu dirinya diberi privilege, menjadi lumrah ketika Jokowi ingin mendapat lebih banyak lagi, termasuk dukungan PDIP untuk penambahan masa jabatan presiden. Ketika PDIP menolak karena hal itu melanggar konstitusi, Jokowi pun mencari jalan sendiri (baca: membangkang).

Andai saja PDIP teguh dengan aturan partai dan hak prerogatif Megawati sesuci yang kita sangka, sangat mungkin saat ini Gibran masih sebagai pengusaha martabak. Dengan demikian tidak akan lahir putusan MK yang memberi karpet merah bagi anak presiden.

Boleh saja kader-kader PDIP berdalih, tidak mengira langkah politik Jokowi akan sedramatis itu. Sah-sah saja petinggi PDIP merasa dikhianati dengan manuver politik Jokowi. Tetapi ingat, politik adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diduga dan bisa berubah setiap saat.

Sebagai ilustrasi, ketika ditelepon anaknya yang menanyakan kabar dirinya diangkat menjadi perdana menteri, Winston Churchill dalam Darkest Hour (2017) mengatakan, "Tadi malam mereka bilang, hari ini aku bisa menjadi perdana menteri. Tapi itu pembicaraan kemarin. Kita lihat (dulu) yang terjadi hari ini."

Artinya, bagi politisi, pembicaraan kemarin tidak berlaku untuk hari ini. Demikian juga yang terjadi pada Jokowi. Perubahan sikap politiknya mestinya sudah diantisipasi oleh PDIP. Akan menjadi tertawaan publik manakala PDIP merasa "dikibuli" setelah sekian lama memberikan dukungan tanpa reserve. Sebab yang terjadi adalah, PDIP gagal membaca langkah politik Jokowi.

Dari sinilah kita paham mengapa Megawati tidak berani bersikap frontal terhadap "pengkhianatan" Jokowi, semisal mencabut dukungan sekaligus menarik kadernya dari kabinet. Bahkan menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Megawati melarang kadernya menyerang Jokowi. Alasannya, PDIP masih menghormati Jokowi sebagai presiden.

Kita melihat pernyataan Basarah hanya upaya untuk menutupi ketidakberdayaannya terhadap manuver Jokowi. Sebab berbeda pandangan politik, termasuk tidak mendukung suatu pemerintahan yang dianggap sudah tidak sejalan dengan visi-misi partai, bukan bentuk pengkhianatan. Hal yang lazim di negara-negara demokrasi.

Sikap ambivalen PDIP terhadap kadernya yang bermasalah, justru bisa menjadi bumerang. Apakah Budiman Sudjatmiko kurang berkeringat dibanding Jokowi? Terlalu naif jika alasannya Jokowi belum pernah mengucapkan dukungan secara terbuka kepada Gibran. Tidak perlu survei untuk memastikan dukungan Jokowi kepada anaknya karena sesuatu yang sudah pasti (mubram).

Karena sudah berbeda jalan, mestinya PDIP bersikap lebih tegas. Masih terngiang bagaimana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyerang Partai Nasdem secara frontal karena mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden yang tidak sesuai dengan preferensi politik Jokowi.

Hasto bahkan mengilustrasikan partai besutan Surya Paloh itu sebagai kain warna biru dari bendera Belanda yang telah disobek dan mendesak Nasdem menarik kadernya dari kabinet.

Mengapa sekarang Hasto tidak mendesak Megawati untuk menarik kadernya dari kabinet setelah tidak lagi sejalan dengan Jokowi dalam mengusung capres-cawapres?

Dari sini juga akhirnya kita paham pemilihan diksi NKK bukan KKN oleh Megawati. Ketika membaca teks pidatonya, Megawati terlihat sangat hati-hati pada sebutan KKN. Megawati seperti ingin hanya fokus pada nepotisme terkait manipulasi hukum di MK.

Padahal persoalan saat ini bukan hanya nepotisme. Jika pun ingin digarisbawahi, nepotisme tetap harus dilekatkan dengan praktik korupsi yang sangat masif di era Jokowi, dan salah satunya, melibatkan kader-kader PDIP.

Dari uraian di atas, kita berharap PDIP mau menjadi lokomotif politik dalam mencegah dan menghentikan praktek KKN oleh penguasa. PDIP harus berani mengingatkan penguasa yang telah mencederai tujuan reformasi 1998, secara jelas dan tegas, tidak lagi berlindung di balik retorika pembenar. Anggap saja sebagai "penebus dosa" karena telah turut menyuburkan politik nepotisme gaya baru.

Salam @yb

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana

Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI